04-4认识新兴教会

一个考量过的回应

到现在为止,这一章的讨论已经包括对各种形式的后现代主义的一些回应。后现代主义在纠正现代主义的时候是有用的,尤其是因为它承继了一部分的现代主义。它已经比现代主义更清楚地显明,在人类的所有认知中,有相当多并且形形色色的个人与社会的因素。它坚称人类的有限性有其无法逃避的后果,因此也合理地摧毁了基要主义。结果是,它强调了关系与美学的重要性。后现代主义也强化了形形色色相关的运动(它也从这些运动中获益),从而显露了绝对主义苦痛与可憎的一面。

另一方面,强硬的后现代主义充斥着道德相对主义,并且在它的思想架构上有着令人窘迫的荒谬性。不论是要求只有全知者才能有的绝对以及详尽的知识,还是摒弃了所有对客观知识的主张,它都试图发展一种有操纵性、并且最终是愚蠢的对立来控制它的论证。

可是,虽然这个对立走得太远,后现代主义反复地提醒我们,我们所有人都从我们自身的视角来看待问题。从这个角度来说,我们都是视角主义者。我记得卡尔·亨利(Carl F.H.Henry)对预想主义(presuppositionalism)那充满睿智的评论:「有两种的预想主义者:一种是承认自己的立场的,一种是不承认的。」与此相似,我们可以恰当地主张有两种视角主义者:那些承认自己的立场的,与那些不承认的。

我接下来要讨论的,将会从两个角度来进行讨论。可是,在我这样做之前,我必须指出温和的后现代主义者的一些正当理由。有了后现代主义的洞见以后,怎样才能确定有真理,普遍性真理的存在呢?而且这些真理可以从某种程度上被认知并且用来教导呢?我们如何避免偏向强硬的后现代主义固有的相对主义呢?用另一种方式来说,有什么保证可以让我们拒绝后现代者常常用来控制讨论所用的绝对对立呢?除了这绝对的对立之外,我们还有什么选择?

一些帮助我们思考的模型

我认为有可能、且合理地说,有限的人类是真实地认识一些事情的,虽然这认识并非详尽或无所不知。@19我们有必要来回顾一些已经被提出来、可以帮助我们思考这些事情的模型:

融合理解的地平线:假设我们把一个人的整个视野——他们的世界观,包括他们的预设、喜好、文化包袱、信仰体系——比作他们的「地平线」,也就是他们眺望地平线的时候所看到的。很清楚的是,没有两个人有完全相同的地平线。从另一个角度来说,两个来自非常相似的文化与家庭的人可能有相似的地平线;两个来自非常不同背景的人将会有不同的地平线。我们可以说:保罗写罗马书时的地平线(或者有时被称为「了解的地平线」),与一个二十一世纪、住在曼哈顿(Manhattan)、从未读过圣经、对保罗所通晓的语言一无所知的秘书的地平线,是完全不同的。我们怎么能够期待这个秘书可以了解保罗在他给罗马教会书信中所谈到的事情?

@19这个立场在一些作品中常常出现,可能在博蓝尼(Michael Polanyi)最近的多本着作中得到最清晰的诠释。也有人(比如说,LesslieNewbigin)已经从博蓝尼的思想中得到一些相对的推理;其他人(John Frame,Esther Meeks)还没有。

然而,在某种程度上,让凡夫俗子来了解保罗,是有可能的。第一次读罗马书的时候,可能觉得有一些模糊,但是假设这位秘书有着非凡的决心,将圣经从头读了一遍,学了希腊文,参加一些查经,开始读一些关于第一世纪的文化与用词的书,并且学习保罗所有的著作。这过程有两面:一是「渐渐的疏离」,这位秘书想方设法将自己与二十一世纪的理念与习惯疏远;然后是「地平线的融合」,他尝试从保罗的角度来看待事物,来读保罗所读的,来理解他怎样的用词,来学习保罗所处的历史情境。很自然的,这位秘书看待事物的观点永远不能够完全像保罗一样;理解的融合永远不是完美的:但是,经验证明,藉着反复的阅读,疏离与地平线融合的循环,是有可能与保罗的思想非常接近的,而这比那没有沿着这个方向作任何努力的情况要接近的多。

这并不表示每一个人都必须成为一个研究保罗思想的学者。有些时候,那些作了最多研究的人会将他们的发现简化并且推广,因此,这些知识散播的速度比通过第一手的学习来获得它们的速度要快得多。再者,研究保罗的学者们有时候彼此之间持不同意见。有些读者不如其他的读者(正如有些运动员不如其他的运动员一样)。但是,有许多对保罗作品、或任何其他古代文献最坏的诠释,都在适当的时间内被其他的学者们推翻,暴露了其中自相矛盾或不准确的地方。然后,就会出现某个诠释保罗的新典范,可能需要经过二十到三十年的时间来对它作彻底的评估,然后确认它或者推翻它:人类的研究从来就不是一个快速的过程。但经过足够的时间,你会很惊奇地发现,许多不同背景的读者都在思考保罗写给罗马信徒的书信中到底讲什么,而获致的结果竟然那么一致。

强硬的后现代主义者总是聚焦在不同之处,为要让我们得出一个结论,那就是我们根本不是在寻找保罗所要表达的意义,而只是诠释者自己的意义。这实际上只是另一个具操纵性对立的例证:除非你可以对保罗致罗马人书信的一切有全备的了解,你实际上不能够完全了解这封信;只是从主观的角度上,你对它的了解不外乎是你的社会背景的写照,仅此而已。但是,若有时间并且重复阅读,我们对保罗的了解确实可以更进一步。我们能够了解保罗思想的某些因素,即使我们不能十全十美地了解任何一个部分。

我还要补充,将某一个人的理解地平线与其他人融合(不论是保罗,还是那些想要让我们了解并且采用他们的思想的后现代者),绝不完全是一个理智上的问题。在保罗这个例子上,我们是否会喜欢我们从中所发现的,可能会决定我们了解的多少;因为当我们极不喜欢另一个人的立场时,会面临一个很大的诱惑,就是用某种讽刺的手法来描绘它,并因此而扭曲它。在道德的范畴内,不单解释是理解的基础,顺服往往也是一样。并且到目前为止,我还未曾丝毫提到神的灵的工作。我目前唯一的要点是,「融合理解的地平线」这个模式,给我们提供了一个如何可能了解另一个人的思想的窗户,虽然这种了解是不完全的。

释经学的螺旋:释经学是关乎诠释与理解的艺术和科学,它的历史非常复杂。学者们(尤其是在德国)发明了通常使用的「释经学的螺旋」(hermeneutical spiral)一词,之前已经花了一段时间来讨论「释经学的圈子」(hermeneu-tical circle)。讨论「释经学的圈子」,是为了推翻稍早的、现代主义者的模式而作的部分尝试;那些模式认为,诠释者只需要对研究的对象提出正确的问题,那么被研究的对象就会给出正确的答案。但是,许多人指出:我们这些诠释的人,却不用这种简单并直接的方式,也没有提出准确和完全中立的问题。我们所提的问题必然和我们是怎样的人有关,因此,我们听到的答案,是被那些受到我们的偏见左右的问题、以及我们带有文化局限的双耳所影响,不是中立的、客观的、或精准的。还有,当那些答案反馈给我们之后,它们也以无法捉摸的方式重塑我们,这样,当我们提出下一轮问题的时候,我们已经在某种程度上被这些文本塑造了。这就是我们,当我们尝试着去诠释文本的时候,文本却以某些方式「诠释」了我们——与其说是理解我们,不如说是塑造我们,正如当我们尝试去「理解」文本之时,却发现我们实际上正在将文本重塑为恰恰反映了我们是怎样的人。因此,我们并不是直截了当地提出正确的问题、并从中得到真理,反而发现自己陷入一个释经学的圈子,一直不断地打转。

但是,稍等一下。假设我们学习文本时的所有问题与方法从来就不是完全中立的,并且我们无法通过直接采用细心的方法来得到「直截了当的」答案:我们给人留下这样的印像是否妥当?在我们释经的圈子中,我们与文本的距离总是相同的吗?释经的圈子是否始终有同样的半径呢?若说随着时间的推移,圈子的半径渐渐的缩小——也就是说,我们开始以螺旋的形式进入文本——是否更接近我们真实的经历呢?当然,这个螺旋不是一直平稳的。但是,随着时间的推移,我们比刚开始学习统计学之时知道得更多,我们比刚开始学习希腊文之时懂得更多,我们比刚开始学习保罗的罗马书之时学到了更多。我们永远不可能知道所有关于统计学、希腊文、罗马书的一切,但是我们可以用螺旋的方式,比先前更加接近。

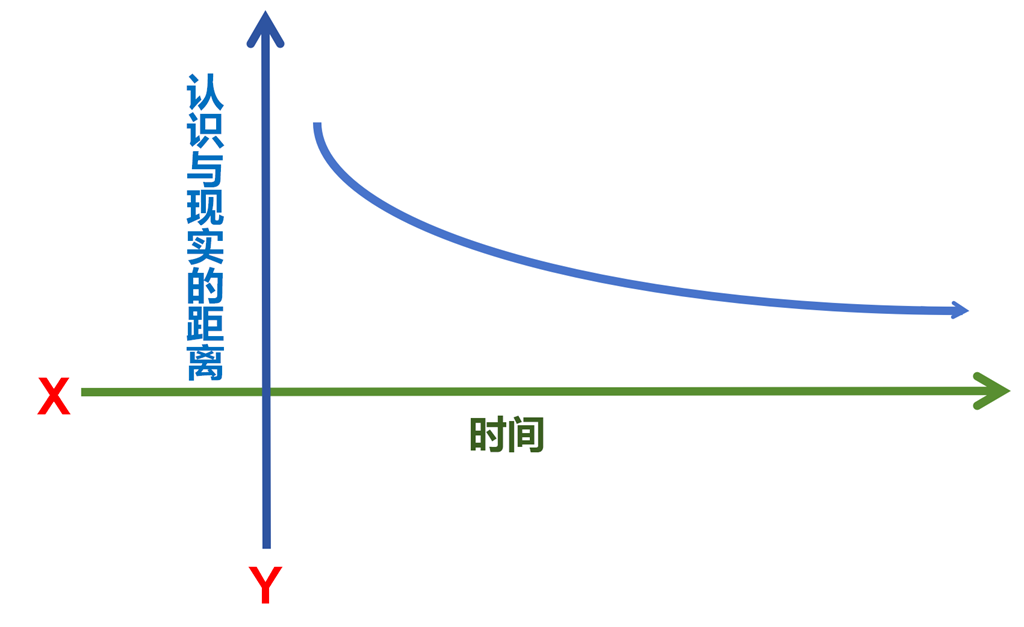

渐近性的进路:这个数学模式是卡尔·波柏(KarlPopper)提出的,为了要解释在科学领域中对知识的获取,但是它也适用于其他地方。一条渐近线是一条越来越靠近另一条直线,却永远不能与之相交的线。用罗马书作一个例子,我们来考虑下面的图:

如果X轴表示时间,Y轴表示认识与现实之间的距离(亦即,一个人对某件事物的认识与这样事物的实际之间的距离),那么这图示表明,随着时间的推移,认识者可以越来越接近真实,但是却永远无法接触到那条代表全备认识的直线:我们永远不会全知。因此,一个在基督徒家庭中长大的小孩,可以从家庭读经和主日学中学到一些罗马书的知识。

但是,当他长到十一岁的时候(在X轴上还没有走得太远),他认识罗马书的图示显出,他距离实际还有好长好长的一段路要走。最后,他被呼召出来事奉,学习了古旧的语言,努力钻研包括罗马书在内的整本圣经,最后根据这卷书信写了他的博士论文:现在,他对罗马书的了解已经十分接近X轴了,但是,即使进入永恒的五百亿年后,渐近线还是永远不能够与X轴相交:他永远不能够享受到对罗马书(或任何其他的主题)的全备认知。全知是单单属于神自己的属性。

当然,这条曲线很少是平缓的。人类的认知可以有起有伏,不论是在个人的生活中,还是在任何的人类文化中,或者在普遍的各种族中。但是这个图有效地描绘出,理解和认知的增长,还有在知识上的不断进步实际上都是可能的。

其他的进路:在拙着《使神缄默》(The Gagging of God)中,我为这里勾画出的三种人类认知模式提供了一些凭证,但是还有许多其他的作者采用了更精巧的进路。

1.在过去的四十年中,保罗·吕格尔(Paul Ricoeur)一直在深思的,不单是语言(还有,特别是隐喻)的运作方式,也包括如何为知识的宣称辩护,他也是最多产的思想家之一。吕格尔可能是同时承认有限认知者的局限、却仍然拒绝将所有知识相对化的最重要的人物。@20比方说,可以说我们都带着自己的有色眼镜,也可以认识到:因为我们的有限,不论我们承认与否,我们都是视角主义者——但是,最终到底是哪一些视角得到了确证呢?种族隔绝的视角是否可以被确认呢——如果不,为什么不呢?

其他的学者们已经发展了言语——行为理论,来容许在文本的意义与它的所作之间,有比以前更多的互动。这样,他们可以在讨论之后,获得一个精练的理解,而无损于作者的本意。@21

@20吕格尔的著述很多。可能最有帮助的评估是Dan R.Stiver,Theo-logy after Ricoeur:New Directions in Hermeneutical Theology(Louisville:Westminster John Knox Press,2001)。不是每一个人都会被吕格尔的所有作品说服。比方说,当他被逼问是否认为耶稣的复活是一个真实的历史事件时,他犹豫不决地说,他宁可把这当作形容初期教会成长的一个隐喻:见他的Critique and Conviction:Conversations with Francois Azouvi and Marc de Launay(New York:Columbia University Press,1998),152-53。关于后面这一点,我要感谢范浩沙(Kevin Vanhoozer)。

@21Kevin J.Vanhoozer,Is There a Meaning in This Text?The Bible,the Reader,and the Morality of Literary Knowledge(Grand Rapids:Zondervan,1998)=范浩沙着,左心泰译,《神学诠释学》(台北:校园,2007)。处于最佳状态之时,言语——行动理论有助于回应巴特想要维护神的自由与超越的期望。「『言语一行动』让我们超越把启示当作不是『神的话语』就是『神的作为』那种衰弱的二分法-因为言语也是一种行动』(Kevin J.Vanhoozer,First Theology:God,Scripture and Hermeneutics[Downers Grove,IL:InterVarsity Press,2002],130)。换言之,这回应了一些新兴教会作家常用的分类法,这种分类法认为对圣经真实性的强调会带来一个「静态的」、俯首称臣的、并且「冻干了」的启示(引用麦拉伦经常被复述的用词)。

也有些社会学家提供了一些有帮助的区别。早在1960年代初期,罗伯特·莫顿(Robert Merton)向我们介绍了「中等范围的社会学理论」。那时的社会学领域有两个趋势,若不是(1)抽象且庞大的理论,尝试要解释所有的事物,但是很少与实际经验的研究挂钩;就是(2)通常被称作区域性的理论——也就是说,与一些特别的社会现象相关的理论,且用受到操控的经验式研究来衡量,但是在一般的原则及整合的理论上不能够有太多的贡献。莫顿觉得两个选择都不够吸引人,就提出了新型的「中等范围的社会学理论」——亦即,与实验的研究紧密相关,但是仍然与特定的社会现象有足够的距离,可以产生普遍的甚至可传递的结果。将它应用在其他知识领域中也很容易明白。

简言之,我对后现代主义的第一个「考量过的回应」指出,还有许多有帮助的模式,可以让我们清楚思考有限的人类如何可以对客观实际获得一些认知。强硬的后现代主义者很明显是错的,他们的立场在逻辑上是荒谬的。最好的温和的后现代主义者保留了后现代主义中最好的一面——包括我们的有限的含意,我们的学习与认识所面临的复杂环境,以及一个对现代主义的有益的批评——同时,这也保存了真实认识某些事物的可能性,即使这种认知不是全知性的。换言之,他们保留了一个空间给真理、客观的真理。

2.我的第二个回应关系到一个事实:虽然后现代主义带来了许多创意,但是它仍然是现代主义的一个私生子,并且与现代主义有同样的基本缺陷:它的开端是「我」,有限的自我。从这个角度来说,后现代主义与衍生它的现代主义相似,在方法论上都是无神论者——或者更加大方地说,它思想的开端丝毫不考虑到有神。对笛卡儿来说,这是一个战术上的选择,为的是与无神论者有共同的立足点;对许多后来的现代主义者们,这是他们的自然主义哲学所达到的结论。在大部分后期的现代主义中,「神」充其量只是结论,而不是前提。后现代主义者对他们所说的「神」,存在着极大的差异。但是,他们当中没有任何人的思想起点,是想到一个有位格的神的存在与全知全能、以及如何对人类的认识论产生明确的影响。在这方面,现代主义者与后现代主义者一样,都与前现代主义者非常不同(正如我们已经看到的)。

但是,从前现代主义者那里,我们还是可以学到一些东西。的确,他们依靠理性,牺牲了实验与观察,让他们研究「自然哲学」(我们现在称之为科学)的进路比较没有果效,再加上一个过为「开放」的宇宙,让他们陷入了相当的迷信。但至少他们意识到以神为起点的正确。

假设堕落从来就没有发生。这个假设需要我们将我们的想象力发挥到极限,但是不难看出我们的定点、我们在认识论和其他所有事物中的定向点,将只能是神自己。我们将看到:所有人类的认知实在都是神认知的一部分。作为拥有神形象的受造之物,能够得以分享那一部分的知识是我们最大的荣幸。当然,我们认识到我们的有限,并且欢喜承认每一个人看问题的角度都稍有不同。但是,真知识的终极测验、所有角度的最终解决之道,就是神自己,惟独祂才有全备的知识。

可是,像我们这样堕落的人,我们会扭曲我们所构造的每一个认识论的架构。现代主义特有的自负,是认为以有限的「我」开始还是能够达到一定的认知,并且最终能确定神的存在:是的,神存在,并且这些就是证据;或者,不,神不存在,这些是理由。问题不在于没有证据或没有理由;只是因为从「我」开始,根基就极其不稳。当然,后现代主义有同样的起始点,但是寻求倒空现代主义的那些把握。至于神呢?特别是在强硬的后现代主义中,神只不过是某一个特定的社会群体的信仰体系,并不比一些其他群体的信仰体系更加现实或真实。每一个宗教观点与任何一个其他的宗教观点都同样正确或错误。如果有一个真实的神在那里,我们有限的人没有办法有确实的把握可以认识它或他。宣称知道更多就等于放弃后现代主义——并且同样错误的是,这代表着没有容忍性。因此,让你的宗教生活保持在私底下,是你的私事,并且确实用它来行善(尽管现在对「善」的定义是众所周知的不着边际)。

然而,即使有人倾向某种温和的后现代主义,以有限的「我」开始的问题仍然存在。结果就是,温和的后现代主义者即使是在不太情愿的情况下为真理留下一些空间,他们仍常常对此感到不舒服。大致上说来,后现代的基督徒会承认他们相信圣经,并且想要支持历史性认信在教义上的真实性,但是每当一个传道者或教师像圣经一样强调真理,或者像新约圣经一样强调耶稣基督的独一性的时候,他们马上就很紧张。因为他们仍然拥有现代主义与后现代主义相同的基本公理:从有限的「我」开始是适当的。

这是一个极其深刻的错误。一个全知的、说话的神改变了所有的事情。但这并不能改变一个事实,即我永远是有限的,而我对祂的认识也永远都是局部的。但是,一旦我知道祂的存在,并且知道祂是造物主、我的救主和审判者,那么,我若以为我的认知不需要以祂为参考的话,那就是不合宜、甚至是拜偶像的了。我全部的知识,若是真知识的话,必然是祂知识的一部分而已。我对祂的认识(至少就着我所能说的),不论是藉着观察那些信祂之人的善行,或藉着读祂赐给我们的文字,或藉着学习(最大的奇迹!)祂在一个人身上的自我显明,或藉着祂的灵隐密的作为来向我显明我的罪恶、反叛,然后用祂的恩典与饶恕吸引我——不论通过哪一条路,每一次我都因为祂的自我启示而认识祂。我是一个有依赖性的存在,我的知识也是有依赖性的知识。虽然现代主义有严谨的方法论,虽然后现代主义对有限性的认知是有益的,这两个系统在根本的起点上,已经犯了灾难性的错误。@22

@22那些研究护教学历史的人会发现,我正在涉入一些古老的争论。证据主义(evidentialism)与预设主义的分水岭,是因为向现代思想中的「我」移动而产生的。后现代主义的一个意料之外的副产品是,那些辩论现在以新的模样出现。对后现代主义者来说,证据主义似乎极其没有可信度,部分原因是他们毕竟对真理的宣称持怀疑态度,部分则是因为所有证据的架构必然是有限的人生经历的产品,从认识论的角度来说,这经历也是极其不稳妥的。但是预设主义也没有好到哪里去。从一个角度来说,每一个后现代主义者都是一个认真的预设主义者。问题是谁授权给你,来假定你的预设比其他任何人都更好、或更真实、或更有说服力。在这方面,即使开始探索这类问题,就需要另一本书的篇幅。但值得一提的是,一个认真的预设主义者,像约翰·弗雷姆(John M.Frame)一样,可以看到举证的地位,尤其是当它不是以放弃基督教的「假定的事实」(即基督徒的预设)为代价:比如神,祂的启示,圣经的权威,等等,参看他所著的Apologetics to the Glory of God(Phillipsburg,NJ:Presbyterian and Reformed,1994)=廖和美译,《卫道学概论》(台北:华神,2000)。在过去的三十年间,普兰丁格(Alvin Plantinga)很有说服力地指出:以神为起点是一个完全可信的认识论的方法(一种非基要主义者的基要主义,虽然普兰丁格反对这个标签)。他的大部分著作更好地维护了有神论,而不是基督教的有神论。在他所写的许多书中,最重要的可能是Warranted Christian Belief(Oxford:Oxford University Press,2000)=邢滔滔等译,《基督教信念的知识地位》(北京:北京大学出版社,2004)。实际上,一个虽小却极为优秀的前反基要主义者的圈子,开始提出极为有力的论证,来支持一个经过精炼了的基要主义:如Laurence Bonjour,InDefense of Pure Reason(Cambridge:Cambridge University Press,1998),随处可见。自从1978年以来,邦久(Bonjour)开始沿着这些路线发表了一系列重要的文章。参:一篇有深刻洞察力的文章,J.Andrew Kirk,“The Confusion of Epistemology in the West and Christian Mission,”Tyndale Bulletin55(2004):131-56。