2-1加尔文传

2、巴黎:思想的形成

巴黎对于自己与加尔文的关系,出奇的低调,也许这反映了它在一定程度上不太愿意承认加尔文对法国历史的积极影响。明确承认并记载他们关系的事物不多,其中之一是面向先贤祠(Panthéon)的圣热纳维埃芙图书馆(Bibliothèque Sainte-Geneviève)墙上的题字。这些题字有主要的知识分子与文化人的名字,其中包括伊拉斯谟与拉伯雷,题字中也能找到加尔文的名字。这座图书馆,建于中世纪蒙太古学院(Collège de Montaigu)的遗址之上。这所学院在法国大革命期间遭查禁,不久被拆毁。正是这所消失已久的学院与其杰出校友所留下的记忆,在熙熙攘攘的现代巴黎,久久挥之不去。

无法确定的加尔文之巴黎时期

有种说法认为,在1523年,年仅14岁的加尔文初到巴黎大学,他先在马尔什学院(Collège de La Marche)学习,后来转学至蒙太古学院。

这种说法已经是公认的传统加尔文研究之一部分。然而,第3世纪的作家迦太基的西普里安(Cyprian of Carthage)提醒我们,古老的传说可能只是陈旧的错误。关于加尔文抵达巴黎的日期与他求学的第一所学院,加尔文的传记作者把握十足的说法,已近乎神圣的传统。不幸的是,这种把握十足的主张大有过度诠释证据之嫌,

绝大多数的加尔文传记作者认为加尔文于14岁那年踏足巴黎,其根本依据来自一篇由当地史学家雅克-德迈(Jacques Desmay)于1621年首次发表的简短论文。德迈发现努瓦永大教堂会议记录册上有一条1523年8月5日的记录,大意是热拉尔-科文获准送其子让(本文其后将会以让的现代名称来称呼他)离开努瓦永,直至同年10月1日。这条记录既未提及巴黎这座城市,也没提到巴黎大学。它明确地说明科文希望让离开努瓦永,以避开一场使那市镇深受其害的流行瘟疫。根据德迈的推论,这段时间是加尔文开始在巴黎学习的合适时间。但是,册上的记录却没有证据证明这种推论属实。诚然,假如加尔文果真像其传记作者所说,拥有近乎超常的智力,那么他在12岁那年如果拉丁语流利的话,也许就已经有能力攻读大学课程了。这是因为根据当时的标准,14岁才上大学可说是偏晚了。大概由于早慧学生的人,数骤增,巴黎的文学院于1598年被迫规定,凡满10岁者就可以正式上大学。然而,我们还是无法确定加尔文何时踏足巴黎。

当然,也有其他的可能性。1521年5月19日,努瓦永主教的秘书雅克-勒尼亚尔(Jacques Regnard)向大教堂的全体教士报告说,麦克-科丁(Michel Courtin)辞职后,加尔文已被任命为拉热辛教堂(La Gésine)的助理牧师(chaplaincy)。加尔文1529年才辞去此一职务,1531年再次担任助理牧师,他最后于1534年5月辞去这职务。皮埃尔-安巴尔-德-拉-图尔(Pierre Imbart de la Tour)提出,助理,牧师一职的薪酬是接受大学教育的先决条件,因为这笔薪酬实际上可用来充当教育经费。有鉴于此,加尔文于1521年末前往巴黎,当年他11或12岁。同样地,这点也可能只是过度诠释证据。但是,这点确实有助于我们了解加尔文早期生平的文献证据是何等不足,我们也没有令人信服的证据证明,加尔文在转学至蒙太古学院之前,曾经是马尔什学院的一员。西奥多-德-贝扎的《加尔文的一生》(Vie de Calvin)第一版于1564年面市。贝扎在这本传记中十分简短地叙述加尔文在巴黎的日子,完全没有提及马尔什学院。但是,贝扎在同一本传记中提到著名的教师马图林-科尔迪耶(Mathurin Cordi-er),加尔文大为钦佩其教学能力,贝扎说科尔迪耶是“青少年时期的加尔文在巴黎圣巴尔贝学院(Collège de Sainte-Barbe)的指导老师”。尽管这点不一定意味着加尔文在转学到蒙太古学院之前曾在圣巴尔贝学院求学,但它却指出加尔文的研究在学界中有一种早期传统,即只提圣巴尔贝学院而不提马尔什学院。贝扎的说法也可说是纯粹意味着科尔迪耶在圣巴尔贝学院担任指导老师期间,加尔文在科尔迪耶的班上上课(这即是说,科尔迪耶才是圣巴尔贝学院的一分子,加尔文则不然)。然而,我们应当记住贝扎是在仓促之间写下加尔文传的。当时的他担心自己如果不迅速行动,就可能有其他不太尊重事实的版本流传开来。虽然如此,其加尔文传的字里行间还是显示出这本传记至少有部分是贝扎根据加尔文的个人回忆所写。

一年后,尼古拉斯-科拉顿律师撰写的加尔文的第二本传记面市。这本传记扩展了贝扎着墨不多的叙事,较为详细地叙述了加尔文的巴黎时期。正是这本传记使我们第一次读到了加尔文最初在马尔什学院求学这一说法。[然而,我们很难确定科拉顿此说的来源及其可靠性。无论科拉顿曾取得何等的丰功伟绩,他撰写加尔文传的手法,尤其是对1534年之前加尔文生活之谜的叙述,肯定不能算是他的功绩。举例而言,科拉顿告诉我们加尔文“年仅24岁”就写下了注释塞涅卡《论仁慈》一书,但实际上这本著作在1532年4月,即加尔文22岁那年就已面世。虽然如此,科拉顿对加尔文在巴黎时期的叙述还是被视为规范说法,个中原因终究不明。贝扎于十年后修订其加尔文传时,省略了他从前曾提及的圣巴尔贝学院,却提及马尔什学院,使自己的叙事与科拉顿的说法一致。于是,加尔文就读于巴黎大学的权威与官方版本自此诞生。

如果加尔文在蒙太古学院求学之前确实曾就读于一所巴黎学院的话,他究竟就读于哪一所巴黎学院,我们手头上完全没有来自加尔文本人的任何说法。早期的传记清楚表明加尔文在巴黎就读的第一所学院是蒙太古学院。据我们所知的巴黎大学惯例,加尔文先在圣巴尔贝学院或马尔什学院求学,随后转学到蒙太古学院这一说法很难说得通。然而,加尔文提及科尔迪耶时,的确清楚表明科尔迪耶是他在巴黎期间的老师,只是没有明确地将他的名字与任何学院联系在一起。科尔迪耶对自己在巴黎期间的个人回忆录于1564年2月6日出版。(换言之,其个人回忆录的出版早于加尔文的逝世以及随后德-贝扎与科拉顿撰写的加尔文传。)根据科尔迪耶的回忆录,我们知道近乎大部分的实践学院(collèges de plein exercice)曾聘请科尔迪耶为教师。科尔迪耶所罗列的学院包括兰斯(Reims)学院、利雪(Lisieux)学院、纳瓦尔(Navarre)学院,同时也包括马尔什学院与圣巴尔贝学院。教员同时属于多所院校,在16世纪初的巴黎并不是不寻常的事。比如亚历克西-德-兰提利(Alexis de Rantilly)于1512年既是纳瓦尔学院的获奖学金的神学学生、勃艮第学院(Collège de Bourgogne)的文科教员,也是特勒圭叶学院(Collège de Tréguier)的住校教师。有鉴于此,想要反驳那些认为加尔文初到巴黎时曾在圣巴贝尔学院求学一段时间的人,实际上比想象中更难。以下我们将会探讨,由于加尔文提及科尔迪耶时的说法,导致人们理解上的混乱,从而产生加尔文在进蒙太古学院之前曾就读另一所学院的令人困惑的想法。

16世纪初,学生在巴黎的众多学院之间转学并不是罕见的现象。目前可以确定的是,转学必定出于两个原因。其一,是一所学院的学生可能获得另一所学院的奖学金(或者类似的学术奖励或晋级)。据知大约有20所学院为研读神学的学生提供奖学金,其中包括蒙太古学院。索邦学院(Collège de la Sorbonne)允许学生在寄宿费自理的基础上,先在校上课一段时间,以作为鉴定期。如果索邦学院满意这些学生的进步,那么就会录取他们为奖学金学生,并为他们免费提供膳宿。较小的学院(如马尔什学院)的学生可能会获得较大的学院(如索邦学院、纳瓦尔学院或哈科特学院)提供的奖学金而转学到较大的学院。因此,加尔文有可能先在马尔什学院或圣巴尔贝学院求学,之后获得蒙太古学院的奖学金。圣巴尔贝作为一所较新的学院一直没有能力提供任何一类奖学金。直到1525年,这所学院的院长迪奥戈-德-戈维亚(Diogo de Gouevia)才成功说服葡萄牙国王为葡萄牙学生提供奖学金。不幸的是,关于加尔文在巴黎求学期间的经济安排,我们没有可靠的资料。按情理推测,加尔文的父亲很可能在主教的帮助下资助他孩子的教育。稍后本文将会探讨,我们有理由假定加尔文在蒙太古学院是自费生(见第26页),这点表明他有独立的经济来源。假如加尔文曾经是公费生(拉丁语为“bursarius”),那么他应该有资格住校。然而,早期的加尔文传只字未提加尔文曾获得奖学金(或需要经济资助),抑或被蒙太古学院录取为奖学金学生。对于仰慕加尔文的早期传记作者来说,这两点皆值得一提,从而增强论据以证明加尔文的聪明才智,并解释所谓的加尔文转学一事。

转学的第二个原因是学生从文学部(“文学”一般是指“哲学”)转到三个高等学部之一,如神学部(另外还有医学部与法学部),因为文学部的四或五年课程学习是预备课程(见第31页)。一个学生可能毕业于一所学院的文学专业,然后转换学院研读神学。将修读神学作为进大学的第一学位这一现代惯例,在16世纪的巴黎前所未见:加尔文在文学部完成规定的四或五年预备课程之前,不可能开始研读神学。审视一下16世纪的学院记录,我们会看到从文学部转到高等学部往往被认为是转换学院的方便时机。诺埃尔-贝迪埃(Noël Bédier)是较罕见的例子,因为他在同一所学院(即蒙太古学院)修读文学与神学;较为典型的例子则有在圣巴尔贝学院修读文学、在纳瓦尔学院研读神学的约翰-梅尔(John Mair),或在蒙太古学院修读文学,在哈科特学院研读神学的让-吉莲(Jean Gillian)。

最近的加尔文传一味复述拉希德(Rashdall)的观点,即除了各种宗教团体在各自的家里教导神学之外,只有索邦学院与纳瓦尔学院有神学课程。这个主张的依据是一份不可靠的17世纪资料,即菲利普-布沃(Philippe Bouvot)的笔记簿。虽然这份文献提供了不少有关于16世纪期间这两所学院的有用资料(主要抄自佚失的16世纪资料),但是关于当时其他学院的教学活动,这份文献提供的资料却相当不可靠。就因为布沃对其他学院的毕业生与讲学兴味索然,所以笔记簿里有关这方面的材料明显缺失:索邦学院与纳瓦尔学院的长期竞争左右了布沃的编辑视野,并影响了他对原始资料的筛选。现有的16世纪资料则指出,包括蒙太古学院在内的许多学院都有神学课程,例如1512-1515年,蒙太古学院就有数位博士(包括梅尔)教授神学。因此,一个学生也许会在马尔什学院修读文学,接着为了研读神学而转学到蒙太古学院。

然而,现有的证据不足以让我们得出结论,说加尔文在巴黎期间曾开始研读神学。如果加尔文确实于1523年踏足巴黎,那么他在1527或1528年就应该已完成五年预备课程。当时,他应该可以开始在高等学部(神学、法学或医学)之一学习。但是就在那时,加尔文的父亲却指示他研读法律,而非神学。为此,加尔文才会迁往奥尔良。这表明加尔文此刻已从文学专业毕业,将要进入更高等的奥尔良民法学部。有鉴于此,虽然我们有充分的证据证明加尔文也许是由于受父亲的指示,因而最初有意在巴黎的神学院求学,但是我们必须强调,我们没有证据证明加尔文曾在那里开始正式的学习生涯。

因此,科拉顿认为加尔文在蒙太古学院求学之前,曾在马尔什学院学习的观点,似乎有问题:加尔文传记的这种基础观点证据薄弱。但是,无论德-贝扎关于圣巴尔贝学院的看法多么缺乏证据,但其可取之处还是不容忽视的。加尔文从马尔什学院转学到蒙太古学院的说法,不能从我们对16世纪早期巴黎市内大学惯例的理解中得到充分肯定。因此,本文认为科拉顿关于马尔什学院的观点是基于误解,并且很可能是无意间将一个历史推论理解成史实而表达出来。举例而言,科尔迪耶在马尔什学院(或者也可能是圣巴尔贝学院)任教期间曾教授加尔文拉丁语法。这并不意味着加尔文曾在这两所学院正式求学。一个开始修读文科的学生很可能会登记加入一个“同乡会”(Nation;见第31页,加尔文加入了法兰西同乡会),并师从一位私人教师,从而指导自己准备预备考试。加尔文与科尔迪耶的关系无疑符合这种普遍的模式。加尔文进入学院学习则是在他成功完成拉丁语课程之后,有充分证据证明加尔文进入的正是蒙太古学院,并且在这所学院完成了其五年预备课程。有鉴于此,关于加尔文在巴黎的时期,本文认为对现有证据最可靠的诠释可总结如下:

1、加尔文师从科尔迪耶学习拉丁语法。

2、其后,加尔文正式入读蒙太古学院。

3、他攻读文科,可能打算在顺利毕业之后研读神学。

4、早期加尔文传的圣巴尔贝学院或马尔什学院一说,可能是基于早期加尔文传作者错误的推断或误解。加尔文也许是在科尔迪耶的指导之下,在马尔什学院或圣巴尔贝学院上拉丁语课。这位年轻的法国人与这两所学院起初并没有任何正式的关系。

蒙太古学院

蒙太古学院于14世纪初由一位慈善的卢昂大主教所创立,这位大主教有幸未曾目睹这所学院在15世纪期间戏剧性地急转直下的命运。这种颓势在15世纪最后几年得以扭转,实际上完全归功于一个人的尽心尽力,此人即杨-史丹东克(Jan Standonck)。史丹东克受教于共同生活弟兄会(Brethren of the Common Life),这是一场以低地国家为中心的经院运动,它的一个特别的呼召是以改革修道院生活为目的,并以健全的教育方式来实现。史丹东克推行的严苛纪律,传统上被认为是受共同生活弟兄会的影响,尽管这种判断的可信度很值得质疑。有迹象显示15世纪即将落幕之际,共同生活弟兄会与新路派(via moderna)之间开始建立了稳固的关系。例如,加布里埃尔-比尔(Gabriel Biel)与文德林-施泰因巴赫(Wendelin Steinbach),既是德国新路派的重要支持者,也是图宾根(Tübingen)修士议会的成员。蒙太古学院则在诺埃尔-贝迪埃(Noël Bédier)的带领下坚固了与新路派的关系。16世纪20年代,贝迪埃似乎把蒙太古学院发展成巴黎新路派的主要大本营。

伊拉斯谟15世纪90年代在蒙太古学院逗留了一段时间。在史丹东克的领导时期,这所学院向那些缺钱缴学费的人敞开大门。伊拉斯谟被迫加入学院清寒生(collegium pauperum)的行列,肩负协助打理内部杂务的责任。伊拉斯谟在其《对话集》(Colloquies)中记述了他对这地方与这里的人的印象。蒙太古学院呈现出这样一幅景象:满是虱子、破旧且残暴,四处弥漫着公共厕所的熏天臭气,并有许多暴君居住于此。

甲:你从哪个笼子还是洞里钻出来的?

乙:蒙太古学院。

甲:那你一定学识渊博咯?

乙:才怪,我只有满身的虱子。

愿意感知历史的读者也许不介意在现代圣热纳维埃芙图书馆的殿堂内漫步一番,借此想象五个世纪以前,满身虱子的伊拉斯谟,在他那位于厕所旁的朽坏的小房间里浑身颤栗。

科拉顿着墨不多的评述,表明加尔文在蒙太古学院有着较愉快的时光。学生共分为五类:免寄宿费的公费生(boursiers)、膳宿费自理的半公费生(portionnistes)、自己租房且费用自理的自费生(caméristes)、住在家里,仅缴听课费的半自费生(martinets)、靠打理内部杂务赚取生活费,选修自己有能力应付的课的清寒生(pau-vres)。伊拉斯谟属于清寒生,加尔文则比较富有,更确切地说,加尔文是在校外租房住的自费生。蒙太古学院坐落于巴黎市的拉丁区,这里迂回曲折的肮脏小径相互交错,小径交叉点上有学院、修道院、大教堂、小教堂、旅店以及满足学生需要的各种设施(包括图书馆与妓院,但结果造成神学生必须被迫结伴而行,以降低精神与肉体被花花世界腐蚀的风险)。杜薛(Truschet)与卫遥(Hoyau)于1552年绘制的城市详图(见插图1)虽然让人领略了该区的破烂不堪,却没有表现出街道的狭窄。对学生人数的各种估计颇为不同:全市约30万人口中,拥有4000至5000名学生似乎比较合理。当时,不管学生在教会的地位如何,似乎每个人都必须穿上某种法衣。蒙太古学院的学生由于身穿灰色的学院长袍,所以得外号叫“长袍儿”(Capettes)。

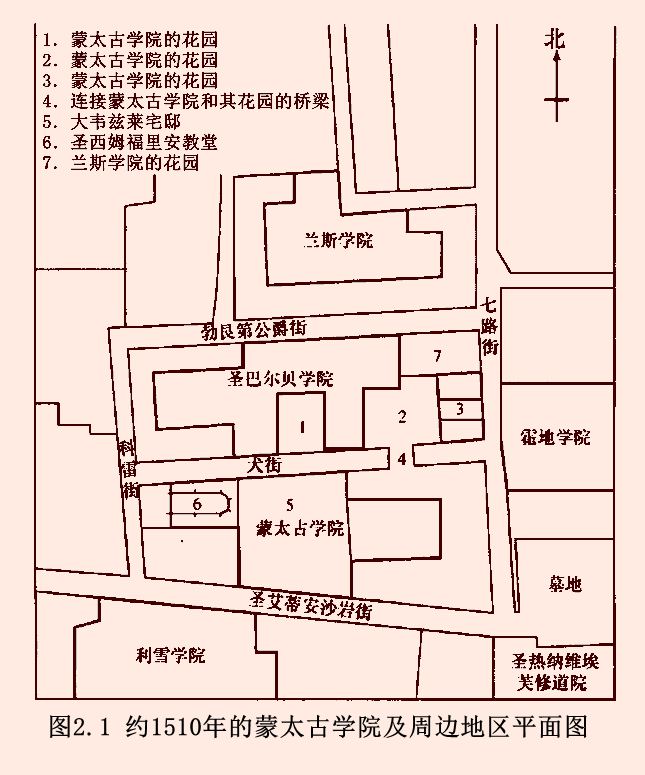

拉丁区几乎完全被重建,以至于我们难以想象加尔文熟悉的日常景观。然而,档案资料却让我们得以试图局部再现这一区的主要特色。蒙太古学院的正门位于其主四方院的东面,入口通往七路街(Rue des Sept Voies),街的南端是圣热纳维埃芙修道院(abbey church of Sainte-Geneviève)的大门以及较小的圣艾蒂安杜蒙教堂(church of Saint-Etienne-du-Mont)及其墓地。蒙太古学院与相邻的圣巴尔贝学院之间隔着犬街(Rue des Chiens)。假如加尔文向左转,他会经过这条臭名昭著的街道。17世纪及以后的地图,按犬街西端的教堂名字将这条街命名为圣西姆福里安街(Rue Saint-Symphorien)。这间小教堂虽已弃置,但在它守护神的节日,即8月22日,依然举办一年一度的集市。这条街道似乎是人类与犬类的厕所。尽管这条街由于动物之故常常被称为犬街,但一般也称为粪街(Rue des Chiers)(由于狗的排泄物,以及蒙太古学院将这条街道用做露天排污场使然)。一旦夜幕降临,这条街道就会变成好色之徒与不良分子的出没之地。这给在街道两旁皆有资产的蒙太古学院出了一道特大的难题。

1500年的某个时候,蒙太古学院终于获准建造一座横跨这条街道的小型带顶棚过街天桥,使学院成员无须冒险走进犬街,就能进入蒙太古学院的清寒花园(jardin des pauvres)。过街天桥于1500年11月26日竣工。第二个改良计划大约在一周后,即12月4日完工。这一天,在犬街与蒙太古学院之间建起了一道栅栏,这排栅栏毗连七路街。夜里,栅栏会上锁以防止拦路强盗在犬街上流连。1522年这条街道铺设了路面,蒙太古学院的污物也不再直接排入这条街道,而是通过地下管道导入圣巴尔贝学院那一带的粪坑。

犬街的正对面是霍地学院(Collège de Fortet)。根据科拉顿所说,1533年10月科普发表重要的万圣节演说(见第65页)前夕,加尔文就住在这里。从七路街往前走,就能走到兰斯学院。如果加尔文走出蒙太古学院之后向右转,他会走上七路街,经过一个墓地,再向右转走进圣艾蒂安沙岩街(Rue Saint-Etienne des Grès)。加尔文接着会经过左边的利雪学院和右边的科雷街(Rue des Cholets),最后走到圣雅克大道(Grande Rue Saint-Jacques)。这条街道如今依旧被称为圣雅克大道,它连接了西堤岛(Ile de la Cité)的小桥与城市南部的圣雅克门(Porte Saint-Jacques),街道两侧是带有山墙的高大房屋。圣雅克大道一边的大片区域属于索邦学院后部,而学院正面位于索邦街(Rue dela Sorbonne)。索邦街与圣雅克大道平行,位于圣雅克大道的西边。毗邻索邦学院的是有“小索邦”之称的加尔文学院(Collège de Calvin),这两所学院有一位共同的捐助人,虽然这位捐助人与后来叫做加尔文的宗教改革运动家同名,但此加尔文却非彼加尔文。

蒙太古学院有一座四方院,四方院的北边是犬街,东边是七路街,西边是科雷街与圣西姆福里安教堂,南边则是圣艾蒂安沙岩街。当时绝大多数的学院皆有一片互相毗连的房子,这些房子有大(宅邸)有小(寄宿舍)。蒙太古学院也不例外,不过它直到1517年才向韦兹莱大教堂购得这所学院最大的建筑物,即与大教堂同名的大韦兹莱宅邸(Hôtel du Grand Vézelay)西边是小兹莱宅(Hôtel du Petit Vézelay),北边的楼上有一间小教堂与学生自修室。由于伊拉斯谟曾经在此居住而沾光变得尊贵的清寒学生宿舍,位于紧挨圣艾蒂安沙岩街的主楼一楼。蒙太古学院还拥有两座毗邻圣巴尔贝学院的花园。其中一座较小的花园是神学家专用的花园,这座花园中有一个粪坑,粪坑的损坏与改道导致圣巴尔贝学院与蒙太古学院之间有些摩擦。较大的一座花园则是供拉丁语学生与文科学生使用的花园,这座花园毗连属于蒙太古学院的两栋房子。正是这座较大的花园,可通过有顶棚的过街天桥抵达。