03晚晴温州纪事-苏慧廉

第三章:传播福音

我们可以往别处去,到邻近的乡村,我也好在那里传道。

因为我是为这事出来的。——马可福音1:38

在中国传播福音的方式各种各样,没有一种方式可以说“这是唯一可行的方式”。就像国内,一位教士把大部分的时间用于访问,另一位专心研究经文和准备讲道,而第三位则致力于“教会的建设”,他们每个人都取得了丰硕成果。所以说每位传教士均有自己特有的方式。一般说来,每个人的方式与自己独有的性情和天赋最相称,因为那是上帝赐给他的。

主在谈到预言他再临之日的“先知”时说,“凭着他们的果子,就可以认出他们来”。以此衡量我们自己的“先知”也同样很有意义。虽然得救者的质量与数量都是先知和他们的果子梦寐以求之物。数量上的成功并非都能证明一个人的聪明能干,同样人数不够,尤其是开拓性的工作,也不能证明开拓者以及他的方法是不明智的,因为所处的环境不一样。然而有着百年传教历史经验的老人,对每位传教士大声疾呼:用我点燃的经验之光检验自己和你的处事方式。所有在中国用过的传播福音的方式都是好的,只是某些方法比其他更为有效。谁要是有智慧、有力量、有办法能请所有的人,无论是本人,还是当地同工来为他工作,他就是幸运的,因为我们知道,对传教士来说,会用人比书本上学的知识更有用。

街头教堂如今在许多分差会仍然是传播福音的主要场所。至于其长远价值则评价不一。我曾听一位有经验的传教士说,他每天要花一定的时间在街头的教堂布道已差不多有二十年了,现在他才明白,他的光阴虚度了,他的努力浪费了。他的教会是繁荣的,但这是他用其他手法得到的,而他已忘记了他早期的信徒和神职人员正是通过这儿第一次接触基督的真理。他应当说得更为确切,现在他的时间应当利用得更好,因为在教会发展之后,传教士早期那些行之有效的方法,如今只能作为次要手段了。另一位有名的传教士也提到他十六年的街头教堂布道生涯只给他带来十六位教会成员。似乎这么多年辛勤劳动的回报可怜得很,但是,就在这十六年里,这位传教士的名声和人品在这么大国家里却名闻遐迩,而他以及那些派来与他一道工作的人也因此获得更多、更高的回报。

在温州,我们的街头教堂在我们传道早期利用率很高,但是由于其他方面更为广泛的需求,加上人手缺乏,使教堂变成了书店和圣经存放处。现在它在《圣经》、《赞美诗》以及其他基督教和教育书籍的流通方面比作为一所“专制的学校”更好。如今教堂布道厅的办公室被晚间服务充分利用,这些活动由城里的各方举办,几乎每晚都有。

也许我的读者想看一看街头传道小屋,这也是我自己被引见的第一个地方。那是一条狭窄街道,两边都是商店,这条街人流在移动,川流不息,从早到晚,直到深夜。房间是租的,原先是商店,已经过改造,里面摆放着几条长凳和一张桌子。

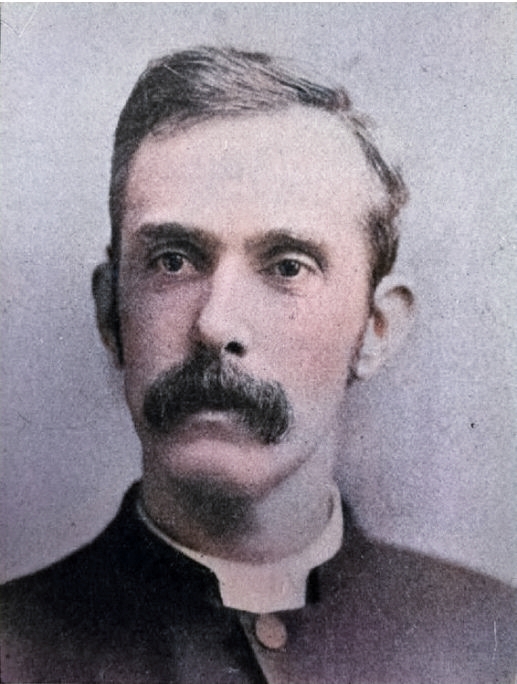

先让我来介绍本地的讲道人王先生,用英语讲就是“国王”先生。顺便提一下,中国姓王的比全世界姓史密斯还要多。

“您贵姓?”王先生问。“敝姓读,名者。”你回答。“贵国叫什么?”他又问。

“敝国叫“大不列颠'(指英格兰)。”你回答,在说“敝国”时,由于爱国心有点犹豫,特别是敏感的你不喜欢这种繁文缛节。

“请问今年贵庚?”他继续平静地问,毫无冒犯的意思,但看了一眼你那红褐色的头发,心里就有数了,你至少有六十岁了!

你脸上的表情在说:“别管闲事。”王先生听到你才三十岁时则惊讶不已。你不喜欢我们的房间?我们也不喜欢。这房间又闷、又暗、又乏味。不过在离开房间之前,你若获知这房间将会更闷、更黑、更乏味,你也许会舒服些,因为我们一直想要一所完整的房子,有相当浓的本地烟草味,充满着人的气氛—至少我们要完整的房子。不妨看看墙上的画轴,最好留意一下人们有趣的脸,忘掉不快吧。要紧的是,我们要记住自己的使命。送灯的人打算用修剪不好的灯来显现主的慈容吗?让我们跪下,王先生会帮我们修剪那盏灯的。

如今门已打开,不像我们所习惯那样,聚会人群等候牧师—而是牧师等候他的会众。人群川流不息,急着赶时间去工作。也没人想到他们需要我们的宝贝,不过他们确实很需要,他们的需求会向我们伸出渴望的双臂。我们坐在那里等候,我们感受到他们正有力地牵动着我们的心弦,不要期望哪位中国人会大喊“请你过来,帮助我们”,然而,中国人的呼喊却跟两千年以前的马其顿人的呼喊一样真切,因为现身于保罗的人没特征也无名,只是一个“马其顿人”。这就是他展现的方式和他说出的要求。差不多是同样的情形,在我们门前匆匆而过的幽灵般人群中,“中国人”出现在我们面前,他渴求救赎,但又想逃避。

终于他往前迈出了一步,犹豫不决地逛了进来,不再无影无形,而是有血有肉、有名有姓。王先生请他坐下,经过一番鞠躬行礼客套之后他落座了。很显然,他是一位有知识的人,因为他请王从桌子上拿本书。让我们留意一下他从哪叠书里取书,这些书各种各样都有,有些很简单,就连我们文盲也能听懂,如果他能找一个学童念给自己听。显然这位来访者也是一位“读者”,因为王先生给他一本我们很经典的小册子。

其他的来访者此刻也陆陆续续、三三两两进来了。请坐好,我会站起来,去激发他们的兴致。一个外国人站在那儿讲话,已足够吸引一大群人了。在中国凡是我们看来不能公开的事都公开,而该公开的事却不能公开。外面的人看到里面坐着人,就进来看一看有什么事。很快凳子上、走廊上、后厢房挤满听众。我们告诉他们,人的生命大致由灵和肉两部分组成:属肉体的是会死的,属灵魂的是不死的;肉体对忙碌的人来说极为重要。我们就问他,能否暂停片刻,“偷点空闲”与我们一起探讨属灵不死的奥秘,想一想属灵何处来,何处去?

读者诸君,你们不了解这样的布道,这是你们的损失;讲过之后,我们已累了,不想再讲,这也许是你们的所得!况且这种布道也不能重复,要讲好,必须趁热打铁。够了,上帝造了天地万物,由于人类的罪,他将自己的独生爱子送上十字架,给世人看,为他们赎罪。而他们,正如你所看到的,已为讲道人的话语所吸引,离开时,表达了赞许之意。结果如何?这要取决于人和上帝。今天播下的种子也许明天就发芽,也有可能在二十年之后才有收获。中国与其他地方都一样。

对于福音传播者来说,沉湎于摧毁偶像崇拜是不难的事。偶像崇拜是如此的愚蠢,他可以尽情地挖苦,听众会开心地大笑,同意他所说的一切,不过当天,其中一些人还会在偶像的面前跪拜。宣传基督教不朽的真理,获得的欢乐与回报,比起破除迷信要多得多,因为在这种迷信里找到安慰的已有好几代人了。传播福音的人要先向他们展示“一条更好的路”,无需对那条泥泞的老路尽情抨击,那毕竟也是一条让人走正道的路,尽管大多数人只是乐于磕头膜拜而已,由它去吧,少一些攻击。当初,曹雅直先生奉劝一位温州的传道人多去宣讲基督,少去挖苦偶像崇拜,他得到一个绝妙的回答:“你的意思是,人们如今住在一间摇摇欲坠的旧茅屋里,你不想叫我去把它推倒,而是让我盖一间美丽房子,里面尽放好东西,然后请他们离开自己破旧的茅屋,搬进他们的新房子。”

中国并非历来就是崇拜偶像的国家,确切地说,崇拜偶像最初来自印度,那时基督纪元已经开始。如今,中国可能是有许许多多的偶像,跟人一样。偶像的形象,大多数情况下,是一个过世的人,所以一般来讲,中国人的崇拜可称之为死者崇拜。那些中国人在偶像面前磕头,点上香和蜡烛,或者摆上一碟碟菜肴。这些菜肴,如果是一个勤俭的人,他事后会带回家与家人或朋友分享。

指出所有这些,甚至更荒谬愚昧的迷信之举一点也不难。说偶像有耳朵很容易,但那是泥做的,怎么会听?有手,也是泥做的,怎能伸手救人?有泥做的脚,怎能来帮助你!有嘴巴有喉咙,里面都是泥,怎么讲话?有眼睛,也是泥的,直到供奉它的人用墨水和猪血在瞳仁处点漆之前,大家都承认是瞎的,墨水与猪血怎能带来光明?

这一类的真相是需要指出,但是,对福音传播者而言,手头还有一些建设性的东西比这类破坏性的工作更重要。因为上帝的见证并没有在这块土地上消失。中国有名的成语、谚语,还有孔子、老子、孟子等圣贤们的隽词妙语,警句名言,随手可得,均可以向他的听众证明原罪、正义和到来的审判,甚至救赎的可能性。

从中他可以举出许多例子,比如,“授命于天”,不是偶像,也不是偶像所代表的神灵所赐;“民以食为天”,不是靠求神拜物,或者靠插在田里施展魔力的杏黄旗;让人判断对错的意识叫“天理良心”,也不是偶像的赏赐;“天赐洪福”,不是他们所祈祷的神灵在保佑他们;最能说明问题的是,一个人死了叫“归天(或回家)”,过年问候,希望朋友一年顺利,就说他可以“靠天”,要是说让他“靠神仙”,就暗示他有病,是一种冒犯。“天”代表住在那里的上帝,是他创造了人,并关心、爱护所有人。要向他祈祷,表示感恩,求他赎救,既可为今生,也可为来生。

他(上帝)不需要蜡烛,因为正是他创造日月星辰白天黑夜都给人照路!他不需要香火,除了纯正的心灵和嘴唇的芳香,因为正是他创造那么多芬芳的花草供人欣赏!他不需要肉,因为主曾说过“千山上的牲畜也是我的”。可是,当人们,甚至那些最聪明的人——贤哲,极力追寻也找不到上帝时,他最终让自己唯一的儿子,为了所有人,去经受十字架的死亡之苦。世界应当不再有血,应当理解上帝的爱,应该明白他要人,人作祭品比死牲畜作祭品更重。因为上帝要的是活祭,用人的肉体、灵魂和精神当祭品。人要为自己的罪和不洁忏悔,用手来侍奉上帝,用脚走他的路,用嘴讲他的真理,用心去敬拜上帝。香、蜡烛、猪或羊都不能代替这些更重的祭品,也不会被他接受。这样的永恒真理在中国语言里可以找到现成的说法,而且很容易就能打动中国人的心。

十五年以前,这儿的福音传播者会遭到许许多多诘难—有时甚至发生在讲道之时。比如像这样的问题,“你觉得祭拜祖先怎么样啊?”或是“你们基督徒会将祖先的神位牌扔进茅厕里吗?”或者“如果人人都上天堂,那天堂不就很快会人满为患啦?”“外国人真的会挖我们人的心肝吗?”“基督徒为什么要挖偶像的眼睛?”“你们外国人是不是打算要控制我们国家?”诸如此类。今天,当他讲完道,他会欣喜地听到听众中有人说,“这是真的,都是真的!可是我做不到!”此刻他的心情是多么激动,多么高兴!“太高了,我达不到!”这种想法出来,不就意味着灵魂在新生,向属灵的生活努力,开始阵痛了吗?“我知道你做不到,弟兄,这就是基督为什么要降临世界,我为什么会被派到贵国的原因,让你向力量之源(Source of Strength)寻求力量和帮助,跟我们一起来,我们会帮你,教你怎样向上帝祈求并获得你所要的。”

最好的福音传播者自然是当地的基督徒,他们通过日常生活和言行,用自己改过向善的品行见证了上帝的大能,他们随时可以为他们内心的真道做见证。前几天,我问一位虔诚的基督徒:

“你是怎样成为基督徒的?

“嘿,”他说,“有一天,我在西角外,给金太太修浴盆,我干活时,她开始跟我讲道,我边干活边听,很感兴趣,后来很长时间还一直想这件事,可是没有人带我去做礼拜,我自己也不知道怎么去。

“没人介绍,为什么不自己来?”我问,“我们的门对所有人敞开。”

“我现在才知道,”他接着说,“可当初我不知道。有一天,我去找一位熟人,他开一家粮店,一直都有去做礼拜,我就让他带我去。你猜那个人怎么说?他居然劝我别去,还说他自己也想退出,因为七天去一次,他时间上赔不起;他就问我,要是连他都赔不起,像我家有那么多人要负担,怎么可能?

“那人是谁?”我问。

“哦!他现在还来,但他还不是信徒。”他继续说,“事后,我就把这事搁在边了,直到有一个星期天,我经过城西堂,看到门开着,就进来了。你们正在布道,讲了各种各样的事,中间还说到,凡是每天、每月虔诚地向上帝祈祷光明的人都会得到帮助。所以我回家祈祷,发现你所说的是真的。从那天起,我开始祈祷并定时去做礼拜。

我们当地基督徒的日常见证,就是我们最有效的传播福音的力量。正如中国人所言,“一传十,十传百,百传千”,依此类推一一我们有时真希望能这样。不管怎样,我们的基督徒会告诉他们的朋友、亲戚、邻居的,就像可爱的马铃薯藤蔓,新根不断蔓延,福音不断传扬。

另一种传播福音的方式,也是最有效的方法,那就是乡村布道。当然,对传教士来说,乡村传教是迄今为止最令人跃跃欲试和最为艰辛的工作,其结果的确是悲欣交集。

此刻,我们的传教士开始觉得城里的一般聚会有点轻松,就想跟他的主一样,“往别处去,到邻近的乡村”,还有城镇,为了“将福音传到你们以外的地方”。如果他有一位当地好助手陪伴,事情就顺利了;不然,他很快会不知所措,因为通往中国人心灵的路几乎和他脚下要走的路一样难走。这些路只是羊肠小道,通常铺着粗石头,而且断断续续。岔路很多,生人看了,都差不多,就像中国人一样,面孔和服装,在初来乍到的人眼里,都一模一样,直到天长日久他才看出整体和细节的差别。让我们虚荣心深受打击的是,中国人居然看我们高贵的洋人也一样,不能马上辨别出粗先生和细先生来。同样,当听到我们漂亮的印刷体和正体字被形容成像苍蝇脚碰到墨水留下的痕迹时,也让我们的民族虚荣心很受伤。

我的第一次传播福音之旅并不成功。一位借用的讲道人,他生来就患有右偏瘫,还有一位热心的基督徒,带着我的铺盖和笈篮,急于“推着这战车前进”。但是那位基督徒很快发现行李对他不常挑担的肩膀而言是太重了,我自己也是初出茅庐,羽毛未丰,然而我们这个三人组,却满怀希望出发,要去改变中国!我们的船把我们带到离城约三英里处,就在江的对岸,上了岸,我们朝着一个大村庄走去。

我们这个蜗牛般的行程很有趣:讲道的步伐独特,挑担的肩膀无力。路几乎有1英里长,但我们不会放弃,决不!那边有巨人等着厮杀,我们要去杀死他们,或者被他们所杀。教士拐着腿,挑夫肩膀酸,我自己则是用讲英语的喉咙,胡乱地咕噜着半生不熟的中文。我们终于到了。“巨人”也到了,那是一群头发蓬乱的女人和脏兮兮的孩子,还有一两位年老体衰下不了田的老人。我们没有被吓跑,而是勇敢地站在那儿。在我的扶持下,瘸腿的讲道人打开话匣子,滔滔不绝,侃侃而谈,他很有“权柄”,正如我们偕我会前辈所说,“巨人”被镇住了,静了下来。瘸腿的讲道人讲完之后,我就登场了,所幸的是已无需多讲,因为比起他的“权柄”来,他似乎已经吸引了更多注意力—至少,没剩下多少可讲了。

“巨人”变得友善了,甚至给我们倒水送茶还有点心,此刻我才发现他们并不像想象的那样。的确,他们中间的一些人早已接触过中国内地会(China In—land Mission)的人。与这些人见面是够愉快的,但是还需解决不在他人地盘上搞建设的问题。于是我很快跟我那滑稽团队回到船上,吩咐船夫往江的北面划,送我们到数英里外的一个大村庄去,那儿看不到城,我们好像远离了温州,仿佛温州远离英国。事实上,我们的行程不超过十英里,却实实在在让人感到像是到了中国的内地。

清晨,别人的“地盘”又出现在江边,于是瘸腿的讲道人得另找个地方,那儿虽然没有朋友,却能使我们得到真正欢呼的快乐。我们租了一座山轿和两位轿夫,抬着讲道人,往山间的迷人峡谷而去,来到一个有四千人的村庄。我们在一块露天的空地上,面对一大群人传播福音,然后,又在附近散发了传教的小册子。至于午饭,因为我们还算年轻,就买了一些中国大饼打发了,接着又是布道,又是交谈,最后高高兴兴地穿过田野,踏上返程之路。

虽然疲劳,但充满感激,因为我们有了喜人的收获;我们回到船上,瞧,多了两位基督徒!此刻,整个中国似乎都早已归化于主了。我们请两位年轻人进来,与我们一道读《新约》、做祷告,相处了一个小时。翌日早上,我们掉转我们乌篷船的船头回家了,而且打定主意在第二次出征之前,要先弄清“别人的地盘”在哪里。

接下来与曹雅直先生的会面,我们愉快地处理了这件事。已经查明江北一带没有几个基督徒,我曾去过那里,一条江河往内陆蜿蜒接近一百英里,沿岸有数百个村庄,其中的西北方向,多年以后,我们有了四十几个教会。那个没有基督徒像朋友一样向我们欢呼的大村庄,在我动笔开始写这一章时,仍然还是我们离开时的老样子,但几个月前,我们在那里创建分会的路打开了,如今我们的蓝图上有了它的名字,星期日也成了固定的做礼拜的日子。

也许读者想自己到乡下去,亲自体验乡村传道的滋味。时间最好在秋天,空气干爽,令人振奋,炎炎夏日已经过去,乡村清新微风拂面,不会让我们苍白的脸颊难受。我们将搬出旅行篮,装上一个星期的生活用品。放些什么东西?哦,搞清了,我们用得着的都要!这是一次野餐,你没有任务,不用操心,一切都很新鲜,毋庸置疑,相当快乐;不过要记住此行的任务可能会让野餐和食物走味。

放进鸡肉,这些无味的东西!为了生存,它们刨地刨得太凶了,结果两腿长满肌腱,连鸡脯也由于缺乏时间或食物发育不良。放进面包、土豆、咖啡、茶每样东西,除了米;不过要是想吃又白又细的米,而不是当地穷人家那种红糙米,你还得自己带。现在是铺盖了厚厚的棉被、毯子、枕头等等,都用帆布扎好,然后再用编得严严实实的棕席包好。

潮候不等人,我们出发了,穿过海腥味浓郁的大街,到了城门口,刚好是晚上关城门时候,来到江边,船早已在等候启程。感谢主,我们度过了一个月明风清的夜晚,因为这江面约有四分之三英里宽,要是黑暗中碰上狂风呼啸的天气,是够让人揪心的。两年前,一个狂风暴雨的冬日,谢道培(W.R.Stobie)先生的船就在那里沉没了。他和他的同伴在没腰深的水里站了一个小时,虽然人还在船里,但脚下的三桅帆船却看不到,直到最后被冲到岸上。小工会在舱内铺床,此刻我们可以坐在舱外欣赏夜景。床铺完后,我们进来了,不管你是否怕生,也会很快入睡,任由那船夫和他的两位同伴摆布,虽然你看他们有点形迹可疑,但是他们对你就像平时大家相处一样,真心实意,诚实无害。

的的确确,他是这样做的。瞧!黑夜已经过去,天已破晓,朝霞满天,清澄、透亮。我们停靠在一处清澈的水面,紧靠河岸。两边山峦起伏,仿如苏格兰,风光旖旎,妩媚动人;幽深处,一块迷人的洼地在邀我们作清晨的探访。千真万确,前面出现了村庄和村民,但是如果他们往这边看的话,这些人恐怕真的要承担后果了。毕竟,夏日里他们穿得是那样少,我们不要太过于惊吓他们了,除了我们白色皮肤,他们会说白得要死。你听过教会学校那位中国男孩的故事吗?他正在接受有关地球上不同人种和他们不同肤色的测试。

“黑人是什么肤色?孩子。”考官问。

“黑色,先生。”

“不错,那美国印第安人是什么肤色?”

“紫铜色,先生。”

“对极了,英国人呢?”

“白色,先生。”

“现在问你,中国人是什么肤色?孩子。”

“人的颜色,先生。”小孩骄傲地回答。虽然中国人几乎跟黑人一样,都羡慕粉红色、白色;城里的女人拼命用胭脂和白粉打扮自己。

我们接下来的事就是雇山兜和轿夫,虽然你可以在没有像样的道路的山上走二十英里,但随后你就没力气讲道了。况且,此时这里有世界上最适合英国人的气候,可以使你精神百倍,你不会因为令人衰竭的纬度而贫血无力,也不会患上疟疾或其他的更糟的病。既然没有汽车或火车,只要你愿意,你尽可以步行,不过,那虽然是你自己的事,但我们还是建议别那样做,因为你会很快汗流浃背。在遥远的目的地,既没浴室,也没可供换衣服的私密处,只能又湿又累坐在人群中,招致疾病。

那些脚夫也不愿意你那样做,他们等着抬你好挣口饭吃,丝毫不会介意你的重量,如果出于对他们的怜悯,他们是不会领情的,而且肯定还会把你当作个吝啬鬼,因为你夺走他们以及家人一天的口粮。所以还是坐上狭小的坐板,双脚放在下挂的踏板上,背倚着靠背,把双肘搭在长长的滑竿上,不用担心幽深的沟壑、突如其来的急转弯或狭窄的桥梁;无论发生什么事,都要坦然面对,处乱不惊。

当不上下台阶时,两位轿夫的高度一样,像一匹马,走动起来令人舒适;但是当他们上下台阶时,就会像大象一样高低起伏,那你的感觉就可能不大好了。好轿夫一天走二十五英里,日复一日,每日的报酬不到一先令,包含一切费用。

我们经过的乡村景色秀丽。此刻,我们穿过树林,又到了江边,刚好是一片急流而下的湍滩。我们右侧上方,悬崖峭壁,临水耸然而立,陡峭的崖面上有—道大豁口,里面建了一座风景如画的寺庙。有些中国人对自然风光具有良好鉴赏力,凭他们选择寺庙和休息处的地点就足以证明这一点。但这种鉴赏力似乎并不如英格兰那么普及。举例来说,日前,与一位智力平常的中国人交谈,我问他,是否觉得我们最近经过的山的景色非常美丽。“山?美吗?”他惊讶地说。“山有多么美哟! ”我继续说,“你瞧,山上有那么多的草和灌木可作柴火,何等地辉煌。”这么一来,他仿佛看到山的美丽,似乎也兴奋起来。

我们从兜上下来,去攀登悬崖的大豁口吧,脚夫正准备将渡船拉到这边来,每当你到达渡口,总能发现有船在等候!沿着陡峭石梯拾阶而上,走了约两三百级台阶,便到了裂口处。转过岩壁,我们来到庙祝的房间。他是一个高大的男子,几近失明,尽管他守着一个异教庙宇,如果你问他,他会告诉你,他并不信偶像他的一些亲戚是基督教徒,基督教是真道,崇拜偶像是假的;而他,一个半瞎老人,除此以外,靠什么生活?

他很快拿出常见的无色茶杯,捏了一撮鲜茶叶放在杯子的底部,在一个大热天里没有比茶更提神了,你给他十分钱,他会很高兴的,而且好几天会说你的好。我们转了个弯,发现自己到了一间建在岩石上的庙宇,那儿没有水、没有雨,也没有风会把寺院摧毁,因为它高高在水之上,其地面是岩石,屋顶是岩石,墙壁也是岩石。然而,最后审判日来临时,不可阻挡的洪水会将这些神像冲刷而去,它们坐在这里,蓬头垢面、可怜兮兮,被人遗忘。这使人想起一位十三岁男童,他的母亲带他去见温州的一位传教士时,皮肤都龟裂了。

“拿块肥皂,”传教士说,“找一些温水,把他全身洗一洗。”

“把我的孩子全身洗一洗!”母亲愤愤不平地回答,“把我的孩子全身洗一洗!他打娘胎出来就从来没洗过。”传教士相信她的话。

因此,这些偶像,跟大多数其他乡村的寺庙一样,从仪容就可以看出,它们“出生”以来既没有被水洗过,也不曾掸拭过,蛛丝网遍布全身。小松鼠倒不像人那么容易被骗,叼走它们的头发、胡子、眉毛,去做自己的窝了。在风雨侵袭下,神像的油漆已经剥落,无遮无掩地在我们面前露出真身。屋顶漏下的水滴落在其中一尊保护神的肩膀上,泥土已经溃散,麻风似的手臂支离破碎地塌落在地上。然而,还有中国人不远数里来敬拜这个东西,在其行将溃烂的躯体前面,在这尘土飞扬的寺院里磕头作揖。

我们从这么肮脏场景转过来往外面看,是不是美极了?湍急的河流往下奔腾而去,迎接潮水的到来,帆船缓缓地逆流而上;前面,群山和翠谷阳光普照,蜿蜒不绝;对岸,晶莹的白沙泛着银光,树林披着金色的秋装;身边,岩石凌空而起,横亘苍穹。这一切与我们身后龌龊景象形成多么强烈的反差。我们有幸向这块美好土地昭示这新时代的曙光,而这块土地直到现在还一直笼罩在黑暗和愚昧的迷雾之中。中国的偶像早已向“鼹鼠和蝙蝠”屈服,无需靠基督教的力量,它们因为偶像崇拜自身固有的惰性和堕落而腐朽。

这样的旅途在英国可用自行车来进行,作为一天工作后的锻炼,而现在几乎花了我们一整天的时间。午饭的休息甚是惬意,我们在树下,或一些岩洞里享用午餐,避开阳光的照射,你的同伴大快朵颐,他在鸡肉上添加了一种不常有的味道。夜色渐渐降临,我们的目的地也到了。这是一个大村子,用墙围着,有四千名村民,他们什么都有,就是缺个好名声,因为他们总是那么好斗。让我们面带微笑,向神色阴郁、满面冷霜的村民问候,跟其他地方一样,在中国微笑也能化解许多敌人。

我们进入房子,你看,一点也不吸引人。二十年前,这个氏族与邻近一个更加强大的氏族为争夺一处山坡的所有权,爆发了多场械斗。双方的男子均拿起枪,宣告处于战争状态。双方都有人成了对方的俘虏,被抓的无辜者不但比参与斗殴者多,而且其中许多人甚至并不祖居该村,只是不幸和村里人同姓而已。他们被抓后往往会受尽折磨,等到赎回他们时,那赎金几乎意味着家财被洗劫一空,死伤更是屡见不鲜。直到最后,实力较强的氏族发动夜袭,将争斗推向高潮,他们成功地烧毁了我们现在前去的村庄。这就是为什么村子这么破旧,大部分房子还未竣工的缘故;当人们无家可归时,他们不会在乎房子质量的,即使他们有能力去改善。

少数族人被杀戮对他们是可以忍受的,因为他们可以期望杀同样多的敌人作为报复,但家园整个被毁是血肉之躯无法忍受的。他们不能再宽容对手,必须全力以赴去打官司!所以,该族的唯一懂文墨的男子—其他宗族可能有几十个或更多—他立刻去告官,虽然他吸鸦片,但对我们很和气。他迅速将官司从当地官员手里弄到省城杭州,在省衙门与对方的联合势力对簿公堂,并赢了官司。但自然也留下苦果:两个家族当然不再通婚,彼此结怨,而且经常有冲突发生。时间的推移和基督教的来临已使这种状况有了一个明显的改变,因为我们基督徒拒绝仇恨对方,通婚再次成为可能。尽管宗族间频繁流血和残酷的械斗使山民的性情变得野蛮好斗,但基督教开始显示其影响力,及时地在这个地区开展软弱无能的政府从未尝试过的工作。

只有一个简陋的房间给你,你看,厨房炉灶的烟会转弯抹角地冒进来。不过,当你的眼睛被熏得忍无可忍时,你总能找到临时解救方法,把你的脑袋伸出窗外,因为没有玻璃,少了关闭的麻烦,做起来更容易。你问,我们睡哪里?很简单,这里有四条小凳,那边有几块分散的木板;你自己挑几块松软些的吧,剩下给我。只要你多出去几趟,你会像犯人一样,发现一些木板比别的松软些。的确,有些木板的一面是比较柔软的,不过,你似乎很少会躺这一面。谢天谢地,木板,无论是硬的或软的,总比那些从门框上卸下的坚硬的门板好。还要特别感谢的是,你不用被迫睡在人家的床上!

不错,这地方在冬季是有点漏风。你看:墙壁够不到椽子,椽子够不着瓦片,瓦片也互不衔接;从中看出山民的精神状态:“保持距离”,这就是他们日常生活准则,甚至在建房时也如此。但是,瞧瞧那边稀稀拉拉的样子,也够你眼睛累的!幸好还不是太少。我们在这个村建立第一个站点后不久,那些暴民,在一些“绅士”的怂恿下,决定不让我们有什么作为,他们很快就砸了我们桌子、长凳、灯,同时还打我们的一些人。然而,你可以期待明天,因为我们将在对方的村子里发展,在那儿,如今我们拥有一间像样的房子,有一所座位超过两百个、崭新的漂亮小教堂。

我带你到这里,你自己可以看明白,真正的巡回传教是怎么一回事,会有什么结果;而且我可以告诉你,就在这个地方,我第一次来时,是怎样在这个广阔的地区传播福音的。这是十五年前,我到西部二十英里的一个分会访问。在那里,一位年轻裁缝,是当地村民,第一次听福音后,告诉许多家人朋友,其中有些人走了二十英里,不只一次,而是多次,来听取更多的福音。我了解到他们迫切的要求,打算去探访他们,但一些年长的基督徒强烈反对,他们说,这好比入虎穴,不知能否活着回来。然而,那里有许多人需要我们的帮助,需求更大,责任更重,所以,我和一位当地的布道者出发了。

在山上旅行很愉快,我仿佛站在毗斯迦山,在应许之地的一万五千多英尺的上方,俯视着我们脚下的整个流域,我的心向往着那坚强不屈的民族,他们在这块美好的土地上居住、耕作、战斗,我祈求上帝能解决他们之间的纷争。

我们开始下坡时不无焦虑:首先是道路崎岖;我们碰上的人也非常粗犷;但是,我们离目的地还有两英里,已有五六个“慕道者”来迎接我们。那些当时在场的人如今所剩无几。那位布道者王先生于几年后,得了伤寒去世,亲爱的“夏”,后来成了我们差会最能干的布道者和同工,三年前在探访海边分会时死于霍乱。还有一位当时只是本地年轻布道者的裁缝,后来成了一个有作为的牧师,1900年神拳会之乱期间染重病,去世时正好一群暴民包围了他家,扬言要拉他出去处决。其他人,大部分不久找到了通往天国的道路。然而,尽管有死亡和背信之事发生,我们的事业还是兴旺发达起来。

进入村门,一群少年儿童跟随在我们之后,还有一班年轻人,比“岩头(Nga—diu)”的那班人更讨厌,你可能永远也不想见他们。中式晚餐由一个富裕的男子家提供,我们在他家住下,而且要在他们家祠堂里传教。我们又累又饿,尽可能公正评价他的盛宴:“肥腻”夹杂“混乱不堪”。

用餐后,我们穿过狭窄小巷来到祠堂。这是一间精致的大房子,归这名男子和他的弟弟所有,以后好几年我们的礼拜就在那儿进行。当最后被迫放弃时,我们确实很遗憾,但无论是男主人还是女主人,均不能算“圣灵的果实”。多年来,他们被拒绝受洗,根本原因是他们的品行与福音相差甚远,这使我们觉得,这庄严的会堂虽好,但有这样一个人为业主,远不如一间有真理和正义的小屋。我们撤离该会堂后,很快他就不再参加礼拜,还强行抢夺他过世弟弟的妻子的财物,并雇人深夜将她卖到遥远的山区“嫁人”。后来,他加入天主教会得到保护,以逃避对其恶行的惩罚。这就是当初为什么我们在这个破旧房子住下来的原因。希望有朝一日,我们有足够的钱盖一座小教堂,因为在这个村的附近,主已召回多人,明天,你会看到,他们将联合在一起领受圣餐。

不过,这只是一段长长的旁白。我们第一次访问的晚餐结束后,我们到了大厅,首次在楠溪(Nanchee)这个地方宣讲上帝真理。大厅里已经挤满了人,极为拥挤,吵吵闹闹!我们点燃一盏灯和几支蜡烛,都是我们从城里带来的,但它们照演讲者比人群更清楚。有几张丑陋的面孔引人注目,从嘈杂的窃窃私语中我们获知,有几个土匪混在人群中。王先生——位本土布道者,爬到椅子上,开始向乱哄哄的人群致词,而我们的心激动起来,悄悄向上帝靠拢。王先生他坚持不懈地讲了一刻钟,除了前面几个人,没有人在听他讲;这好比是女子学校里一场充斥着反对党的政治集会。

最后,我们请王先生坐下,让我们直接面对会众。让人群安静下来花了很长时间,但终于大家静了下来,慢慢地,教堂静得像没人一样。靠来自上苍的帮助,向这些人宣告伟大天父和他的仁爱;他们的愚昧得到宽恕,他们的罪还不能赦免;我们宣扬上帝、宣扬公义、宣扬要到来的审判、宣扬救恩以及永生。人们,不再是一群喧嚣的暴民,听了一小时也无疲惫迹象,尽管他们在田里忙了一整天。最后,我们讲完坐下,村里一位最凶的年轻人,一个强盗头头,立即站了出来,大声说:“他讲得好,他讲得好,如果有人要反对他,让他跟我说。”不只一次、两次,而是连续说了三次,然后我们回到房间,在那里还有一班人需要更多的交谈,直到深夜,我们才得以歇息。

首次进军楠溪有这么一个结尾,是我们这一年中最不平凡的一个星期天,有点像国内的“主日聚会”。教区年会刚刚开始,来自所有联区的代表在城里欢聚一堂。上午讲道,但决定把下午的礼拜改为“经验交流会”。虽然这是我们第一次开这种会,却不乏发言人。他们甚至没有“恭敬人、要彼此推让”,而是三个人同时一起站起来,每个人求另一人:“请允许我先讲”,否则他就会失去这个难得的机会来证明主为他所行的神迹。这里有个人因为是一个基督徒,曾两次遭到殴打,几乎死掉。看到他可怜的身上,从头到脚一道长长的黑色鞭痕,我们对他的康复几乎无望。到底他想说什么?我们知道他的奉献精神和虔诚信仰,但从来没有听过他信教的故事。他怎么说?

“我是苏先生(Mr.Soo)首次到岩头传道时,归信我主的。以前,我是一个凶狠和有罪的人。当他来到我们村,我正在田里。回家时,有人告诉我说洋人来了,晚上要去某个祠堂宣扬他的洋教。我匆匆咽下晚饭,气冲冲出发,打算找机会砸他的场,让他闭嘴。走到大厅,我发现里面都是人,连后面石坎也挤满了人,但我还是找到一个立足点,等待时机给他难堪。但时机没有来,他讲的真道却使我入迷;我不知不觉往前移动,在布道结束前,惊奇地发现,我已到了最前排。当他坐了下来,我渴望他再来,将这一切从头开始再讲一遍。离开时,我不知道自己发生了什么变化,我只知道,我已经不是原来的我了,对于我来说,以前不可能的事,现在很轻易发生了。现在我才明白发生了什么事,因为那晚我得救了。”如今他卡公(Ka—kung)成了教会的一根柱石。

福音传播者以多种多样的方式来履行他的天职。街头、庙宇、教堂、人家、马路、水路,还有戏台、讲台、板凳搭成的狭窄而危险的摇摇欲坠的平台,以及船头,都成了他的布道坛;无论天气好坏,不管善意或敌意,他凭着主给予的力量和技巧去做。感谢那“有些种子落在好土里”。当地的小书贩、圣经妇女、医院传道者、“聚会点”房东,均分担了这项伟大的工作。在传播福音的标题下,不停地写上这一切是多么轻松!这些事都在传诵着福音,“这福音本是上帝的大能,要救一切相信的”,不论他是犹太人,非犹太人,还是中国人。