03今日基督教教义

03接下来我们探讨:回应神:教义与启示

基督教信仰和基督教教义,同是对神的回应。它们是对神的作为的反应。对基督教神学与灵修学来说,神的作为在耶稣基督的降临中达到高峰。在基督教神学中,其中一个最宝贵的洞悉就是耶稣基督作为一个人,并且透过一个人的肉身代表神向我们说话。信仰是向神呼召的一种回应——对被呼召的得悉,和愿意去回应那呼召。

(马丁·路德说)「圣经就是基督所诞生的马槽。」路德以这句话指向圣经的核心:除它以外,便没有别的能见证神藉着耶稣基督的生命、死亡和复活,向我们所发出的呼召。如果基督教教义是基督教教会对耶稣基督的回应,那么,圣经的核心,对基督教信仰和教义而言,便很明显了。这里没有别的途径,可以通向耶稣基督的历史。因此,圣经的权威,部分是建立在它对耶稣基督的见证上。但圣经所记载的,是多于耶稣基督的历史。它告诉我们初期信徒是如何理解祂的——他们思想祂是谁,且相信这思想必会在他们生命上所发生的影响。

耶稣基督的降临,并非发生在真空的状态里。它并非某种晴天霹雳、完全意料不及的事件。旧约给予我们重要的提示,关乎神的子民对他们未来的弥赛亚的盼望。它让我们尝到犹太人等候他们拯救者来临的期待感。旧约作者有力地和动人地谈及一位创造世界的神,祂把以色列百姓呼召出来,要向外邦人见证祂,而祂亦会再来和拯救祂的子民。它是神主动与一个民族的生命同在的动人见证,且见证着他们深信此同在,在将来会以一种新而更有能力的形式出现。因此,旧约对基督徒是有深刻意义的,部分原因是它把耶稣基督的降临,放在一个适当的场景中。它安排了一个情景,让人理解新约给予耶稣,诸如「救主」和「弥赛亚」等称号的真正意义。若强调教义是对耶稣基督降临的回应,那么,就不能把旧约搁置不理。要理解耶稣基督,就要靠着旧约所建立的神圣活动和真实的形式来看祂。

圣经见证着神的启示。它本身是基督教信仰和教义的中心资源。这种强调圣经对教义的权威性和重要性,是所有基督徒的共同传统,并非只属于那些赞成十六世纪宗教改革运动的人。第二次梵蒂冈会议的教义宪章中 ,论及神圣的启示,或许可被视为总结了有责任感的基督教神学家,对圣经的重要性与权威性的共识:

因为凡是由受启示的作者或神圣庄严的作家所宣称的,都必须看作是圣灵自己的宣称。其结果是,圣经各书卷都必须被认定为确定、忠实和无误的教训,就是神为了我们的救赎而希望放在圣卷中的真理。

但是,我们可以很合理地问,对于基督教教义的其他资源又如何呢?关于传统又如何呢?如此强调圣经的重要性,是否有点太过抗罗宗呢?这些问题在我们作进一步讨论之先,是需要加以考虑的。

接下来我们探讨:教义、传统与圣经

传统,正确点说,并非一种启示的来源,额外加在圣经上,而是一套特定理解圣经的方法,这套方法是基督教教会所已认定为负责而可靠的。对第二世纪作家爱任纽而言,他特别关注到诺斯底主义所引起的威胁,就是它主张神可以在圣经以外,权威地启示祂自己这个不负责任的观念。如果这是实情,那么,任何人(特别是诺斯底主义者!)都可以宣称自己拥有一条通向特殊洞见之路径,是直接由神所给予的。对于爱任纽来说,神已把自己完全地启示在圣经中,而毋须加添什么额外的来源。

然而,接着是有关怎样诠释圣经的问题。诺斯底主义者有一种习惯,以完全非基督教的方法,来诠释某些圣经篇章。为了要对抗,爱任纽立下了一个基本的原则。基督教教会要以某种特别的方法,就是「传统」所用的,来诠释一些具争论性的经文。换言之,反映在信条内,有一种传统的阅读和诠释圣经的方法。作为一个基督徒,首先要接受圣经的权威,而其次是要接受它必须以某种方法来阅读。因此,圣经和传统并非如某些人士所说的,是启示的两种不同来源,反而它们是相互内在的。我们不可能把圣经当作一本从没有被读过的书来读它。实在是有一些读经方法比起其他的,更本于基督教的。

因此,传统被正确地理解为诠释和苦思圣经的历史(正如它曾被宗教改革者及第二次梵蒂冈会议所理解一样)。(为了对抗十六世纪更正教主义日益强大的影响力,这时期一些罗马天主教的神学家发展出一套观念,指出启示的两种来源——圣经和不成文传统,只为真教会所掌有。然而,这观念并没有得着很多二十世纪天主教作家们的同情。)传统是一种读经的意愿,即把以往曾使用过的读经法加以考虑引用。它意识到基督教信仰的群体性层面,并怀疑肤浅的个人主义。在诠释圣经上,有超于个人所能分辨明晰之处。它愿意对我们信仰上的前辈们所持有的观点,赋予完全的重视。

这点可能会遭到反对,因它看来是与宗教改革运动的圣经原则——就是只有圣经是惟一的权威,产生矛盾。但是如路德或加尔文等作家,并没有把这原则,解释为一种个人主义式的读经法。它绝无意高举个人的私自判断过于教会的集体判断。(虽然它曾被某些极端的、在宗教改革运动主流以外的改革家作出如此的诠释。)相反地,圣经的原则肯定了传统的读经方法,并且在原则上,是必须被公开来检查它的可靠性的。教会是有可能偶尔解错圣经的(正如宗教改革家相信教会会误解了一系列的重点一样)——而于这些重点上,我们很需要把圣经作深入的考查,来确定其真正的意义。然而,这是与信仰群体相关的,并不是以个人名义而作的事情。

因此,传统乃是对圣经的集体历史性反省,而非圣经以外的一种启示来源。不论在何种处境底下,传统是一个为信仰群体负责和顺服地反省圣经意思的过程。它是神学学术工作和普世教会运动其中一项主要的贡献,说明了这个以圣经为首的强调,并非是更正教的执着,而毋宁说,是负责可靠的基督教思想的一个共同特质。

接下来我们探讨:教义与圣经的诠释

这样看来,圣经乃基督教教会内,作教义性反省的基本资源,并没有别的途径能通往神在耶稣基督里的自我启示。许多十八世纪的作家相信,理性是人类一种全能而客观的能力,可以用来发现神,确定祂是怎么样,和什么是祂能与不能作的事情。启示因而被论为极不相干和不必要的了:人类的理性能找出其对神所须要知道的一切,而毋须这种外来的助力。但当我们愈加了解人类理性的真实限制后,这观点现已受到严重的质疑。事实上,某些范围如数学等等,是人类理性所精于的。同样地,亦有某些地方是人类理性所不能及的。独力无援的理性,已不再被认为能对谈论神是谁及其所似,有任何特别的助益——虽然它在理解神的自我启示上,具有宝贵的价值。

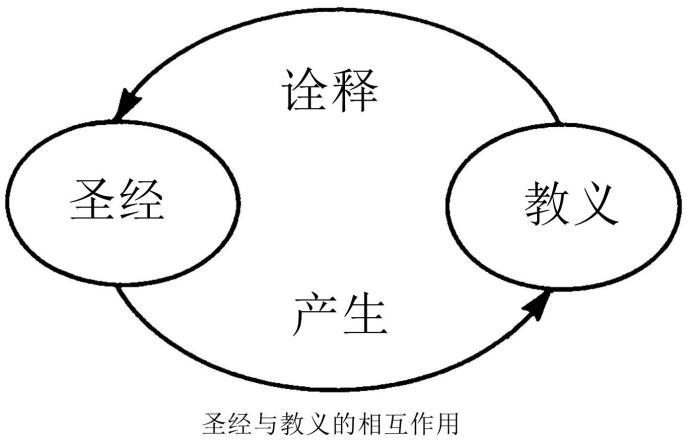

教义诠释圣经。但却有一个真正的危险,就是圣经诠释与教义会变得互相割离,而把教义看作是独立存在的。这是一种对教义本质严重不足的理解。教义宣称是要诠释圣经的,而它亦按此而被判断。这是一个宣称其基于圣经自身,来诠释圣经的架构。如果教义被理解为一种以经解经的方法,那么,那伟大的宗教改革运动的原则:(圣经是它自己的诠释者),便得到支持了。十六世纪的宗教改革运动,就是一个很典型的事例。这运动严格地检查教义,看看它是否稳固地立根于圣经之上。宗教改革者如路德和加尔文,在原则上,他们已随时预备好,去弃掉一些不能稳妥地站在圣经之上的教义。

或许对教义与圣经诠释间之关系的最佳撮要,是从圣经为出发点进而产生教义,继而可以使用教义来诠释圣经,在由圣经为主体不断的来审视教义,所以是以圣经为根本,却是必须在其间相互相成。

作为教义反省的起点,是要尝试理解圣经对神在我们身上所施行的救赎工作,及其最终完成于耶稣基督的降临所作出的见证。那最后达成的教义,并非以其本身为最终目的,相反地,它们却是用以作圣经诠释的架构。在教义与圣经之间,当它们互相补足对方时,便有一个反馈的过程。教义的基本目的,乃是要让圣经有一个较可靠的诠释和应用。在加尔文著名的《基督教要义》一书中,可以发现这一个基本的方法。这位杰出的宗教改革家,于这书内为读者们提供了一整套有助于读经的基督教教义。

虽然圣经已包含了完全的教义,于此并没有什么可加添之虑(我们的主乐于展露其智慧中无限的珍实),每个人当对它们有深切的认识,若不然,便需要接受某种辅导与指引,使他们知道应在其中寻找些什么……因此,那些从神领受了比别人更多亮光的人,便有责任以这方法来帮助那些认识得简单的人,就好像是给他们伸出援手,辅导和协助他们去寻找神所乐于以其话语,来教导我们的一切事情。现在,要处理这些问题的最佳方法,就是有系统地处理一切关乎基督教哲学的主题。

换言之,有系统地展示基督教教义的主题,是最好的圣经辅读方法。它提供了一种路线图,可以安放和加以辨别各种不同的圣证路标,并把它们互相关联起来。教义(借用加尔文的话),就好像一副眼镜,透过它,便能正确地阅读圣经了。它强调圣经的整体性,若不然,圣经里一系列的故事和教训,便看成是互不相关了。

十九世纪苏格兰作家格思里推动了维多利亚时代的民众,对植物公园产生了日益浓厚的兴趣这例子,也许对思想教义与圣经的关系甚有助益。格思里辩称圣经就好像大自然一样,在这里,花草树木自由地在其天然产地生长,没有经过人手的整理。但是人类对秩序的渴求,导致他们把这些植物,按着其种类收集起来,整理在植物公园内,为要个别地对它们进行更仔细的研究。同是植物却在不同的处境中被发现——有些是在大自然中,另外有些却是在人工的整理底下。教义代表着人类尝试去整理圣经的观念,按着逻辑形式来处理它们,为要藉此而能进一步了解它们的相互关系。

教义整合圣经的陈述。它把圣经中对神、耶稣基督和人类本性等等多姿多采的断言组合起来,在丰富的圣经陈述和说明背后,辨别出其共同的格式,把这些陈述的精粹,尽可能地过滤成一种简洁的形式。教义因此成了圣经的撮要。假如你被要求去解释,基督徒所相信的耶稣基督到底是怎么样,你或许要花上一些时间去思想一下。你也许想谈谈在新约圣经中,一些用来指称耶稣的主要称号,例如「神子」、「人子」、「救主」和「主」等等。你会发觉自己正在试图去解释它们各自的意思,并告诉我们关乎耶稣的一切。你也许想找出一系列对耶稣的重要性,作出重要断言的关键经节——例如罗马书一章3至4节,以其对复活的简洁解释,告诉我们有关祂的身份。然而,你却不能把全部圣经对耶稣基督的见证,撮写为一句被检验为及格的经文啊。

不久,你或许会怀疑是否有一个更容易的处理方法。有些什么方法,可把圣经对耶稣基督的身份和重要性的丰富(及极详尽)的见证,撮写在一两句句子中?「耶稣是神亦人」这个教义性的陈述,便是以此为目。它为了解基督教对耶稣基督身份和意义的主要特征,提供了清晰简洁的概要。它是圣经教训的撮要,而不是一种替代。

让我们把道成肉身的教义,就是神在耶稣基督里成为人的观念,作为一个例子来思考。它整合了些什么经文呢?即使是最简单的列举,也包括下列几项:

1相信神已藉着耶稣基督,为人类的救赎作出了决定性的行动。

2相信神已在耶稣基督这个位格中,确切地启示了自己。

3敬拜耶稣的实践,早已出现在新约之中,亦成为后来基督徒灵修的主要特征。

道成肉身的教义把每一项要点的共同特征过滤出来。它提出了这样的一个问题:若要使这些信念和实践变得合理化,那么,有哪些关乎耶稣基督的事情必须是真的呢?

三位一体的教义,可看为第二个例子,它试图把基督教对神丰富的理解,放进一个公式里去。例如,它把下列圣经对神本性和旨意的见证的中心要素,放在一起:

1神创造世界。

2神藉着耶稣基督救赎我们。

3神藉着圣灵与祂的教会同在。

三位一体的教义断定这一切全系于同一位神。这不像是有一位神创造世界,另一位施行救赎,又第三位于其后与教会同在。相反地,是同一位神在一贯的救赎历史中同在与工作。教义把这三个要素整合在一个更大的整体内。每一个都宣称是基督教对神的了解的主要角度。它并非意味着去解释神怎能如此;而只是简单地,按着圣经的见证,肯定了祂就是如此的。它坚持圣经有关神的陈述应被看成是一个综合的整体,而并非一系列松散地凑合成的条目。

由此看来,教义并不是——亦从来没有表示过是——圣经的代替品。毋宁说,它是读经的一种学习辅助。(或许附带一提,一种学习辅助,如果其表现出与圣经不符,可在圣经的亮光底下被修改。)正如一副眼镜,把圣经的经文带进焦点内,使我们注意到一些若非如此,便可能错失了的东西。教义永远都是居于圣经之下,作为圣经的仆人而非主人。在圣经中,启示了教义是与神话语共存亡的,于此,这神话语是先于、创造和批判所有教义性的陈述。

接下来我们探讨:教义与圣经的叙事

近来在教义与圣经的关系的讨论上,突出了一个问题,不管它的困难与所涉及的技术问题,我们也须要在这一讲内加以思想。下列引文是出自英国圣公会教义委员会于一九八一年出版的《相信教会》一书。它把问题识辨如下:

圣经的形式并非就是这样轻易地,从一些我们相信它是如此这般的笼统陈述中,能够推演出来的。它最典型的写作体裁,就是其叙事体……它含有比较少的教义性陈述,而这些教义性陈述,是可以帮助我们逻辑地推演出一套基督教信仰的合理表述……圣经所用以传达给我们关乎神、耶稣和人的典型模式,绝不是「教义性」的。它主要是叙事性的(虽非独一地)。

换言之,圣经所基本关心的,是告诉我们关于神与世界所订的救赎之约,及此约在耶稣基督的生、死和复活里臻至其高峰的故事。它乃是讲述一串历史事实。

那么,我们如何把历史过渡至教义呢?我们如何把故事转变为信仰呢?有两个问题是极重要的。首先,一个故事或一段叙事,如何能具有权威性呢?其次,一段叙事或故事如何能转变为教义呢?我们先探讨第一个问题。

要看一个故事如何能具有权威性,就让我们回到文艺复兴晚期,和那城市佛罗伦萨吧。佛罗伦萨在文艺复兴晚期经历了一连串政治上和社会上的艰难,结果丧失了其精神面貌。它受着内部派系分裂和外来威胁的折磨。它如何理解一切发生在它身上的事情呢?

答案在于注意佛罗伦萨,和古罗马历史之间的相似之处。佛罗伦萨的百姓注意到,罗马所受的困难,似乎与他们所受的同样的多。罗马的故事看似能与佛罗伦萨的故事结连起来,并在佛罗伦萨所发生的一切事件上投下亮光。渐渐地,罗马的故事便开始被公认为对佛罗伦萨具有权威性的了。古罗马的故事,因而被看成是理解现代佛罗伦萨所发生的事情的最佳方法。在试图理解他们现在的问题上,古代模式看来很有助益。

同样地,耶稣基督的故事对基督徒来说,是具有权威性的。就是这故事,而并没有别的,能帮助我们理解人类信仰和经验之谜。佛罗伦萨创造了一条与古罗马之间的联系,而基督教教会却代替着耶稣的故事——就是定期在主餐礼仪上重复着的故事——伸延这条连绵不断的线。基督徒群体的特色,呈现自其对耶稣基督的回应这个事实。耶稣的叙述故事被基督教教会体认为权威性的。教会对权力、骄傲、损失、死亡、忧伤,和绝望的态度——一切都受耶稣基督的叙述故事所支配。这种叙述故事引发一种深刻的「发生」感,就是给那个与它的一致性紧密相连的群体,对那个基本叙事和它的现代意义的一种记忆。它为那群体提供了一个一致的焦点。新约肯定了信徒对基督的服从——就是藉着信心,那些相信基督的人便会卷入祂的生命里面,因此,祂的历史便成了他们的历史——于此为这些叙事间的相互关系,提供了有意义和重要的神学基础。祂的死亡就是他们的死亡,祂的生命就是他们的生命;并且耶稣的叙事,藉着把基督徒的存在连接着一个曾经活着的生命、一个特殊的历史人物,而给他们的存在一些详细的载明。

耶稣基督的故事控制了基督徒的自我理解。特别在保罗的书信中,「在基督里」是指向信徒的存在与祂的存在的一致性。藉着信,信徒被放入一个由耶稣基督所赋予的新生命外观,和新存在结构中。藉着信,我们来参与基督。祂的故事便成了我们的故事。信徒是「在基督里」的那一位。对保罗而言,信徒在其生命中,不断重复着耶稣基督的故事,并参与了这个故事:我们和祂一同受苦,也必和祂一同得荣耀(这是罗马书八章17节所表达的)。耶稣基督的故事给予人类的生命外观、行为形式,和道德动机一些具体表现、具体说明和实际材料,是我们参与基督生命的恰当表达。

在这情况下,耶稣基督的历史在基督教教会内是极具权威的。单单是这个故事,控制了我们对神、耶稣基督,和自己的理解。例如耶稣的故事支配着基督徒伦理:在耶稣的生命里,我们看见了一个向神忠诚和顺服的回应,这就是所有信徒的目标。

这一列的论点,帮助我们看见一个故事如何能具有权威性。我们现在必须转向第二个问题。一个故事如何能产生出教义呢?若要处理这个问题,我们便得回到古希腊去。早期希腊思想家倾向使用故事,作为理解,及发现更多关于这个世界的一条途径。希腊神话基本上是故事或叙事(或许补充一句,它们的真理内容,实际上是不存在的;但另一方面,福音故事却是完全根源于历史的)。要解释一些事情,你会述说一个故事。在柏拉图时期之前不久,有一个决定性的转变发生了。一种概念性的思维方法现已占了上风,理念便替代了故事。在现今这世代,概念性的思维方法倾向于主导西方文化,而叙事性的思考却控制着非洲的土著文化。

这些思考方法并非不一致。福音可以同时用这两种形式来陈述——耶稣基督的故事,并以教义来诠释这故事。然而,耶稣的故事是具有优先性的。教义提供了诠释圣经故事的架构,但这架构并非是任意的,而是一个被那叙事所建议、为圣经本身所提示的架构。它是在那叙事之内被察辨出来,而不是强加上去的。叙事是基本的,而诠释架构是次要的。新约同时包括了拿撒勒人耶稣的叙事,及这叙事对早期基督徒群体存在的适切性的诠释。教义代表了在新约中,特别是在保罗书信中,所找到的教义性暗示、记号和线索的延伸。

叙事需要诠释。圣经的叙事亦不例外。旧约可读成一个关于古代近东某一游牧民族寻找其身份的故事。福音书可读成一个被错误引导的加利利革命,或一个激进犹太拉比的故事。但这些阅读圣经故事的方法,并不是特别可靠的。教义拟定了阅读这故事的正确方法。确定了一种特定的或一组适合基督徒群体,圣经叙事的诠释法。因此,「耶稣就是基督」这断言,是一句教义性陈述,它容许耶稣的故事以一种特定的方式来阅读和理解——按照基督教来说,那是正确之法。其他的方法无疑是存在的(例如把耶稣的故事读为一个纯粹政治人物的故事)——但教义宣称它们,客气一点,是不恰当的;难听一点,是完全错误的。

正如较早前我们提到,加尔文建议教义就像一副用来读经的眼镜。教义像眼镜般把事物带进焦点内,让其较那些没有配戴眼镜的有更清晰的视野。教义因而是一种读经的良方,由圣经本身所启发,把经文带进焦点内,并让我们读得更清晰。例如罗马书一章3至4节,保罗借助耶稣的故事来为其对耶稣乃神的儿子的宣称作辩护。这故事有两个重要的元素:第一,祂是大卫的后裔;第二,祂的复活。这两者是用作建立耶稣是神的儿子这教义。一旦达至这种教义性的洞见,便能够在这洞见的亮光中再一次阅读圣经中的故事。这一格式重复贯穿在保罗的作品中。耶稣的故事给予我们对神、耶稣和人类的本性的洞悉,亦有助我们进一步理解圣经中的叙事。重点就是:用来诠释耶稣故事的教义本身,也是基于这故事的。它们并非无中生有。

有一个例子可能使这点更清楚。道成肉身的教义肯定了两个重要的洞见:「耶稣是神」和「耶稣是人」。不论这些洞见会有什么别的意思,它们都意味着在耶稣基督的圣经故事中,耶稣可被看作扮演两个相当不同的角色——人和神。这两个角色一直都被认为是相互排斥的,需要两个不同的演员,但这两个不同的角色,却被圣经中的叙事,紧密地连在一起,并集中在耶稣一人身上。在这段叙事的脉络中,耶稣扮演着神(例如赦罪:我们可以参看马可福音二章5到7节的经文),同时亦扮演着人(例如哭泣或疲累)。这两种关乎耶稣本性的教义,提供了诠释圣经叙事的方法,且保证了其内部的一致性。因此,在教义与圣经叙事之间有一种动态的关系。在教义与圣经、诠释架构与叙事本身之间,有一种互动和反馈的过程。

从叙事过渡至概念性的思考架构,其间只有一个主要的困难,假如原初的那个叙事遗失了,这个困难就会出现。假设耶稣基督的故事,在用来产生了一种教义性的特别架构后,便给遗忘了。这教义虽然继续存在,但其叙事却被遗忘了。若是这样,人对于这教义的可靠性,便很必然地产生了极大的忧虑。它将会因失去可见的支持而被怀疑。我们亦无法检查这些教义是否耶稣基督故事的可靠诠释。然而,耶稣的基本叙述已被信仰群体保存下来,并与它起初的教义性反省相一致(特别是在宗教改革运动时期的教会中)。圣经的原则,基本上肯定了耶稣的圣经叙述的首要地位,远超于任何从中衍生出来的教义。因此,圣经的叙事依然是我们继续用来测试教义的可靠性之一种方法。教义永不能在圣经以外独立存在;相反地,它得时常隶属于圣经之下。原则上,在其能否可靠地诠释圣经所见证的耶稣这个基础上,教义将会经常被评断。

较早时,我们提到许多人对教义的疑惧。教义有时可能看来很抽象,并非牢牢地置于日常生活的现实中。然而,当我们认识到教义基本上是一个故事的诠释——耶稣基督的历史——便给我们带回一个事实:教义是牢牢地立根在生命的现实中的。教义乃是一道桥,寻求把我们的生命与耶稣基督的生命结连起来。它的目的是要连系我们存在的现实和祂存在的现实,在祂的故事的亮光中,诠释我们的故事。教义只有在其目的与地位被严重地误解的时候,才会变成一种抽象和不适切的言论而被弃掉。

耶稣的比喻亦以故事形式来作教义性陈述。一个故事说出了,而其教义亦被解释出来。那些或许被看为是抽象和不真实的(教义),却显示出其根源乃在人类存在的具体事件中。举例来说,保罗因信称义的教义,对许多人来说,似乎是一些不可理解的抽象概念;然而,这教义只是以概念的形式,表达出与那个法利赛人和税吏的比喻,同样令人难忘而有力的基本论点(这是路加福音十八9~14)。恩典那透顶的吊诡性,现在被陈述得非常清楚。在神面前得称为义的不是道德上正直的法利赛人,而是那个悔改的罪人。(注意:这里并不是要暗示法利赛人的伪善;而事实上,他们是会遵守一切其他宣称要做的事情的。若说法利赛人是说谎者,便看不见这个比喻的论点了。)因信称义的教义所表达之论点,与这比喻的大致相同。然而,教义的精确简洁及其概念性的清晰,乃出自比喻的生动性,及其与人类生活世界牢不可破的联系。也许我们须要重拾以故事形式述说教义的能力和意愿,它们的力量、适切性和重要性才能够被充分地欣赏。

对于耶稣基督的故事如何能衍生出教义,这是一个非常简单的梗概。这里并没有涉及什么不一致或大困难。事实上,叙事与教义之间的关系具有非常多的优点:它意谓基督教可以被任何人士所理解,不管他们是用叙事式的思考方法(例如许多现代的非洲文化),或是用概念式的思考方法(例如现代的西方文化)。无论他们的世界是由故事还是由观念所构成,我们都能够以恰当的方法来向他们陈述福音。

这一讲可能传递了一个观点,就是教义基本上是关乎一堆堆的观念——但尽管是观念,却肯定它们都是由圣经中引伸出来的。这可能造成一个印象,就是教义是相当乏味和沉闷的,并且与人类的经验无关。事实上,基督教教义是理解和转化人类经验的重要资源。我们在下一讲将会探究一下如何会这样。