10-1加尔文传

10、运动起源

1564年早春,加尔文病情恶化。1563-1564年的冬天,加尔文参加宗教法庭会议周会的次数越来越少,这反映了他的健康每况愈下。他曾对蒙彼利埃的咨询医生描述了一系列症状,据这些症状,可以推测偏头痛、痛风、肺结核、肠道寄生虫、痔疮和肠道炎症等病痛一直在折磨着加尔文。2月6日的礼拜天早上,加尔文在圣皮埃尔市的讲坛上作最后一次讲道。4月,加尔文离世的日子近了。他呼吸困难,经常气短。即使如此,4月28日的星期五,他还是硬挺着身子向日内瓦的众牧师告别。

他的临终遗言(Discours d'adieu aux ministres)十分感人,有些内容甚至凄婉动人。加尔文坦言自己向来只是差劲而胆小的学者,被硬拉来传扬基督福音。遗言有一部分特别有意思,虽然乍看之下像是漫无目的的题外话,但是加尔文列举了自己在日内瓦所遭遇的各种苦难中的几类。人们在他家门口开火绳枪、放狗攻击他。遗言这部分的重要性还没受到充分发掘。显然,加尔文受到古典作品中“列举苦难”(cataloguesof hardships)的影响。他可能从两种途径了解到这种文学体裁:一是新约圣经中的哥林多书信——鲁道夫-布尔特曼(Rudolf Bultmann)将《哥林多前书》4:9-13、《哥林多后书》4:8-9和6:4-10称为对困难环境的列举(Peristasenkatalogen);二是古典时期伦理学者的作品,例如塞涅卡。在加尔文的观念中,受苦似乎是他蒙召的组成因素。

5月27日,晚上八点,加尔文去世。应他自己要求,他被葬在一个普通墓穴,没有石碑标明墓主是他。他不想造成日内瓦对他的个人崇拜。无论生死,加尔文都自谦低调。然而,虽然他去世了,他对这世界的影响却刚刚开始。

向罗马和全世界:加尔文影响的扩大

到1575年左右,加尔文主义已经成为一项国际性的宗教,它确信自己有能力和权力把世界带入新的模式。加尔文主义的支持者觉得没有必要改变他们的原则以适应社会现实。理论上,社会可以改变,达到新的宗教的要求——必须点明,从美国的经验(见第257-258页)看来,实际也是如此。埃米尔-G-雷昂纳德(Emile G.Léonard)的看法有一定道理。他认为加尔文最伟大的成就是创造了一种新型人类加尔文主义者,这种人因感知到上帝的呼召和上帝所赐的能力,对生活怀有“我能行”的态度。

16世纪30-40年代早期,以欧洲的情况来看,没有迹象表明在那个世纪余下的时间里,加尔文主义将受到广泛关注、产生巨大影响。路德版的宗教改革在16世纪前半期横扫整个欧洲:与约翰-艾克(1519年6月到7月)进行莱比锡辩论之后,路德的思想就受到评论和关注,以至于路德被广泛视为自由人文主义价值观的领军人物。他对巴黎的影响可以追溯到1519年末,那时神学部应邀考虑路德的莱比锡提议。16世纪20年代中期,路德的影响遍布巴黎全市,涵盖了大学教员、牧师和普通市民。1524年,第一个路德派人士被公开处以火刑。第二年,法兰西斯一世于帕维亚战役落败,他被囚马德里期间,其母亲才下令把“路德那邪恶可恶的异端邪说”从她儿子的王国完全清除。东至维也纳,路德也备受关注。莱比锡辩论刚结束,维也纳神学部制定六点计划,打算把路德对他们大学的骇人影响减至最小。但是,尽管有这些措施,16世纪20-30年代早期,路德对西欧宗教的影响越来越大。16世纪30年代,法国流通的一些灵修作品甚至将天主教思想和路德神学因素混合在一起(见第178-179页)。

1520年以后,路德的作品在英格兰广泛流传,英格兰宗教改革运动家威廉-丁道尔和罗伯特-巴恩斯公开和这个撒克逊人结盟(甚至去路德的维腾堡大学求学)。16世纪20年代,路德的思想影响了荷兰的福音运动,其影响的范围直到现在才显明出来。信义宗在苏格兰的初期影响虽然不明显,但在16世纪20-30年代却逐步增加,1543年达到高峰(但没有什么实际效果)。在西班牙和法国可以发现同样的模式。于16世纪40年代召开的特兰托会议就是为了反击宗教改革运动,集中炮火在神学上攻击路德及其文章。显出一副根本不用担心其他人捣乱的姿态。《奥格斯堡和约》(1555)的目的,在于解决德国的宗教问题,采纳“你的地区决定你的宗教”的原则,完全无视加尔文或加尔文运动的存在。信义宗和罗马天主教被认为是信靠基督教的两大象征性选择。总之,路德被广泛地和宗教改革运动联系在一起。宗教改革运动家等同于路德教派者。

随着路德之死(1546)和施马加登同盟的失败(1547),从思想层面上看,信义宗变得奄奄一息。它受到严重内讧的打击,被局限在德国境内。路德的体系曾有其辉煌时期,但路德宗教改革的最初动力似乎消耗殆尽。宗教改革运动的第一波已经触到岸边,耗尽力量。现在,第二波跟上来了。加尔文之星升起,即刻光芒四射。很多因素推动了这一发展。

加尔文的《基督教要义》被广泛阅读和欣赏,甚至经常被其他作品大篇幅引用。1541年,一部作者不详,名为《从基督之死而来的恩惠》(Il Bene ficio di Cristo)的意大利语论著,在宗教裁判所压制前,成为宗教畅销书。该书大量引用1539年版的《基督教要义》,却没有注明出处。16世纪50年代晚期,荷兰领军的新教神学家们显然已十分熟悉加尔文的作品。《基督教要义》很快成为改革第二波思想的入门介绍,它清晰优雅,一步到位,理解上无需任何辅助材料。正如前文所见(见第143-145页),为满足公众需求,1541年的法语译本一版再版。从消化《基督教要义》的观点到有人呼吁采取适当行动,只有一步之遥。

正如我们所见,日内瓦积极推动《基督教要义》倡导的改革,它向外差派法语牧师,他们的影响很快超越法国本土:1550年左右,加尔文就对荷兰讲法语的省份造成了影响。加尔文主义知识分子到国外宣扬加尔文思想,最有果效的可能是在英格兰。爱德华六世统治时期,英格兰鼓励加尔文主义者或同情加尔文主义的顶尖牧师到英格兰定居,从神学理论方面指导新生的改革宗教会。诸如马丁-布塞、威尔米革立(可能“殉道士彼得”的叫法更为人熟知)和约翰-拉司基等人,他们给英格兰教会注入新的活力,促使英格兰教会不再纠缠于信义宗,开始转向与加尔文的日内瓦有关的思想。1559年5月,约翰-诺克斯在日内瓦流放一段时间后回到苏格兰本土。回来没几天,珀斯就爆发暴乱,加剧了改革危机。

加尔文主义的传播中,流亡者及避难地发挥了很大作用。欧洲有一系列中心(例如法兰克福、埃姆登和斯特拉斯堡)接待被流放的新教徒,日内瓦只是其中之一。尽管当地日内瓦人看见外国人就烦(16世纪50年代早期,他们支持佩林派足以证明这一点),但是加尔文还是设法把日内瓦变成持改革观点人士的避难所。这批流亡者在流放期间吸收了加尔文的观点,回到本国后就传扬加尔文主义。那时,法国的流亡者最多,后来还有很多来自其他地区的人。例如英格兰的新教徒为了逃离玛丽女王的迫害,向日内瓦寻求保护(1559年大规模辞职的余波里,伊丽莎白一世任命18位主教,其中12位在玛丽统治时期曾到欧洲寻求庇护)。通过接受加尔文主义的流亡者,其他国家也孕育着加尔文主义的活动中心,这些活动有极大的潜力把加尔文主义者的影响,扩展到会众以外。

除以上因素外,还有社会、政治和经济等其他因素。这些因素反映出加尔文思想自身的性质,却没有反映出这一思想传播的历史手段。我们会在适当的时候讨论这些因素。但是,此刻值得注意的是,一般说来,人们认为加尔文主义是先进的,而过时的规条、习俗和做法却把人束缚在封建残余思想之中。加尔文主义与这些清规戒律彻底决裂。路德有时显得谨慎保守,加尔文却好像勇敢向前(至少在一定程度上,日内瓦进步的政治政策和结构,显然促成了这种印象)。未来就像是属于加尔文的。巴拉丁地区会采取加尔文主义,与《海德堡教理问答》(1563)有很大的关系,这一切似乎象征着这位法国改革家超越了路德的地位,甚至在这位德国人的祖国也不例外。

到1591年,加尔文主义在整个欧洲取得胜利。于是,德国加尔文主义者亚伯拉罕-斯古提徒(1566—1624),在谈及遍布整个运动的成就感甚至天意(destiny)(加尔文主义作者只有提到上帝的护理时才小心地使用“天意”一词)时写道:

我和很多人想起1591年改革宗教会的处境时,都不禁感受到乐观的氛围,这种氛围常在我脑海徘徊。法国勇敢的亨利四世国王、英格兰强大的伊丽莎白女王、苏格兰博学的詹姆士国王、巴拉丁英勇的英雄卡齐米日-约翰、萨克森英武权威的克里斯蒂安一世选侯(Elector Christian I),以及黑森地区聪明谨慎的威廉伯爵,他们都倾向于改革宗。在荷兰,奥伦治的莫里斯王子(Maurice of Orange)占领了布雷达(Breda)、聚特芬(Zut-phen)、许尔斯特(Hulst)和奈梅亨(Nijmegen),一切都如他所愿——我们猜想黄金岁月(aureum seculum)已经到来。

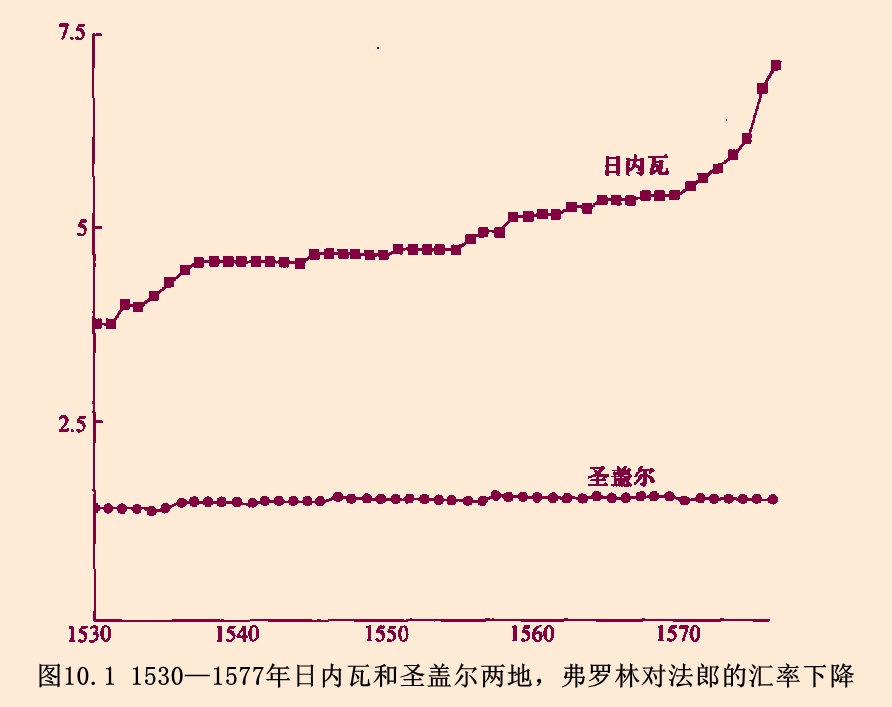

16世纪后半期,加尔文主义在国际上迅速扩展,17世纪前半期又在新大陆取得显著影响,不过我们应当注意的背景是,加尔文主义的影响在它的发源地——日内瓦已经衰退。早在1575年,加尔文主义对日内瓦的影响日渐衰微的传言就闹得沸沸扬扬。在一定程度上,这反映了日内瓦面临严重的经济形势:日内瓦弗罗林对法郎的汇率急剧下降。瑞士历史学家查尔斯-吉利亚德(Charles Gilliard)在1934年的一项研究中认为:16世纪后半期,瑞士西部地区的货币似乎大幅贬值。对这一地区货币波动的详细研究已证实了查尔斯-吉利亚德的观点,同时还表明货币贬值和政治地理直接相关。这一时期,瑞士东部城市和莱茵河谷地区(如圣盖尔和巴塞尔)的货币相对平稳,瑞士中部城市(如苏黎世、沙夫豪森、卢塞恩和伯尔尼)的货币则稍微贬值。然而,瑞士西部城市的货币贬值却相当严重。弗里堡和洛桑受到很大影响,日内瓦作为瑞士最西部城市,受损则最严重。在1550-1590年这一关键时期,圣盖尔的弗罗林与法郎的汇率几乎保持不变。但是仅1570-1577年,日内瓦的弗罗林币值就下降了30%。

经济状况恶化的同时,日内瓦教会的收人也有所下降。以前城市生活的某些领域由牧师掌握,但没有了加尔文极高的个人权威与市议会的竞争,这些领域逐步由市议会控制。始于1535年的世俗化进程曾受加尔文的影响而改变(而不是结束)。现在,世俗化进程进一步扩展。世俗权力范围的扩大侵蚀了牧师在日内瓦的地位。在西奥多-德-贝扎的领导下,牧师圣职公会在一定程度上可以影响这个城市的公共事务,尽管这影响极其微弱。但是,在1580年贝扎卸任时,有限的影响也基本终止了。日内瓦的牧师仅仅拥有道义上的权威,不具备法令或宪法上的权威,这种趋势越来越明显。从1580年起,牧师圣职公会少了像贝扎一样具有个人权威的代表,更别说像加尔文那样的人物了。

日内瓦在国际上的声誉,部分来自于加尔文于1559年创办的日内瓦学院。然而,这所杰出学院的魅力很快就大打折扣,因为加尔文主义成为一项国际运动,越来越多的大学对这一新的宗教持有好感。莱顿大学和海德堡大学由于成为加尔文主义的学习中心和核心要塞,很快就蜚声国际,名声盖过加尔文建立的日内瓦学院。相形之下,日内瓦学院的光辉渐渐暗淡。此外,坐上治学新交椅的,还有位于各战略要城的新加尔文学院,例如哈瑙市[著名的韦希瑟(Wechsel)出版社就在该市]的赫博恩学院,此外还有《南特敕令》颁布以后在法国建立的学院,如迪市、蒙托邦、索米尔和色当建立的学院。哈佛大学的成立(1636),使加尔文主义在新英格兰地区成为学界上的霸主,历经一段时日的信仰就在新大陆得以延续。

培养牧师已不再由日内瓦垄断,日内瓦的地位于是从顶峰滑落。虽然日内瓦依然让人强烈地回忆着加尔文。但加尔文主义的牧师发现,诸如海德堡、索米尔和色当的其他学院比日内瓦学院更具吸引力。[22]尽管日内瓦仍旧是加尔文主义的传统形象代表,但是这一地位的维持,仅能依靠某种神秘的色彩。对于加尔文领导下的“黄金时期”的回忆(必须声明,这样的记忆并不准确),遮盖了这座城市更为荒芜的宗教现实状况。日内瓦曾是加尔文主义的源头,但到了1585年,它只不过是这一新宗教的标志而已。

把某一单独事件作为一项运动发展的转折点,这样虽简单但危险,而冒险却还是值得的。1564年,加尔文的逝世可以视为加尔文主义发展的分水岭。可以说随着建立者的去世,加尔文主义能够摆脱和一座小城最初且非常受限的联系,从而在国际舞台上大展身手。加尔文主义和日内瓦仍存在制度上的联系,尽管这种联系实际上只是理论性的。但是,加尔文主义与加尔文的个人联系已绝然断开。加尔文之死终止了这一国际运动与其发源地之间日渐琐碎而无益的纽带关系。也许更为重要的是,加尔文的离世也使这一运动可以脱离其创始人而自由发展。加尔文去世了,加尔文主义却开始呈现它的独特个性。这种转折很重要,值得进一步关注。