9-2加尔文传

法国加尔文主义的政治局面

加尔文主义的魅力部分在于它明显的经济意义,我们稍后会提到(见第233-235页)。适合法国的加尔文主义“une adaptation française du calvinisme”出现了,它是加尔文的某些宗教观点和日内瓦本身的原始资本主义经济政策的结合物。这些开放的经济观点对于法国新兴的第三阶层有极大的吸引力。作为一个社会群体,第三阶层具有重要的影响力,但是他们对加尔文主义的理解并未切中加尔文本人和他思想的传递者所代表的内涵,而是将它解读成自己揣测的内容。加尔文主义对于第三阶层的经济吸引力固然不容低估,其政治吸引力也不可小觑。要讲明这一点,我们可以审视一下两千多年前的东南亚,二者发展情况相似。

为什么佛教会以新宗教的形式出现?它起源于公元前6世纪,可以被很好地解释为是对于等级严格的吠陀印度教的反抗运动。佛教的出现伴随着印度文明中一个重大社会现象,即城市化。相对富裕的城市阶层的出现极大冲击了印度森严的种姓制度,这一制度按照人出生的环境,安排人的阶层所属。吠陀梵语的“宇宙人的神曲”从宗教上使这种种姓制度合理化,指出从宇宙之始就有这种社会结构。新的社会群体拥有可以塑造自己命运的财富,随之产生了对传统框架内的吠陀印度教秩序的不满。佛教强调个人有责任和能力影响他或她的命运,这对于被疏离的城市居民来说颇具吸引力(有资料证明佛教的第一批信徒来自这类城市居民)。社会秩序,特别是个人在这秩序内的位置,不再是神圣不变之物,也不再是宇宙洪荒的组件,而是可以改变的。个人在森严的现存社会结构,特别是在沉重的传统等级制度面前,不断受挫。人类文明发展到这一时刻,挫败感好像已经成为具有宗教意义的因素,使以前满足于印度教的个人,领略到佛教的优点。

从19世纪早期至今,一些历史学家倾向于认为新教宗教改革运动,特别是加尔文主义宗教改革运动,为进步的现代政治思想奠定了基础。在一定程度上,这是一种自由浪漫的观点,它把宗教改革运动视为在宗教压制的年代里,向个人自由奋进的运动。不管加尔文在日内瓦的真实面目如何,在宗教或其他方面呼求自由论之时,他没能赢得国际声誉却是实情,反而被看做维护教会和世俗纪律的代表。通常认为,加尔文的政治思想本身没有什么独到有趣之处。然而,当加尔文主义从日内瓦出发,开辟新牧场,它能够发展和改造其基本观点,采纳和调整不属于其创始人的外来思想。

外来思想之一是关于现存社会结构的“既予性”思想。有观点认为:加尔文主义在影响中世纪的世界秩序观向现代秩序观的转变中发挥了重要作用。前者建立在“把秩序假定为自然永存”的基础上;后者建立在“改变”的基础上。换言之,中世纪世界观是静止的:根据出身和传统,个人被指派到社会某一位置,这位置不可改变。然而,加尔文主义提供了“改变意识”:它主张个人在社会中的地位,至少在一定程度上,要靠自己努力取得。很明显,这种思想吸引了法国第三阶层,或者确切地说是整个欧洲资产阶级。在一个传统和家庭纽带统治的社会中,这一阶层想要赢得一席之地困难重重,宣扬现存社会秩序从根本上可以改变的思想,当然极具魅力。英国加尔文主义者约翰-波内和克里斯托弗-古德曼应用这一原则,使弑君合理化(径直抵触加尔文不赞成弑君的原则),这表明他们彻底摆脱了中世纪的观点,即现存权力结构是上帝所定,神圣不可改变。他们二人的思想对苏格兰宗教改革运动的启发作用很快就显现出来。

相似的观点也在法国圣巴多罗买大屠杀之后发展起来。起初,法国加尔文主义只把政治观点局限在良心自由的大范围内。整个16世纪50年代,随着加尔文主义在法国的影响稳步增长,法国加尔文主义的政治鼓动逐渐聚焦在宗教宽容度上。它暗示,成为加尔文主义者和成为法国人并不矛盾;身为法国人和加尔文主义者(或者胡格诺派,这一名词与加尔文主义者含义相同)并不代表对法国王权不忠。这种立场既符合逻辑,又具说服力,加尔文对此情有独钟。但是,1560年5月的昂布瓦斯阴谋击碎了它的魅力:贵族戈德弗鲁瓦-德-拉-勒诺迪(Godefroi de La Renaudie)显然受到一些加尔文派牧师的唆使与帮助(这令加尔文很恼火),试图绑架法兰西斯二世。不过,促使法国加尔文主义政治思想剧烈转向的是圣巴多罗买大屠杀(1572年)。

制约王权主义出现了,它直接回应了圣巴多罗买大屠杀之后的恐怖气氛。制约王权主义希望严格限制王权,坚持认为人民有责任(而不仅仅是权力)抵抗暴君。1559年,加尔文(可能因为开始认识到这个问题的实际和政治意义)承认如果统治者违反上帝,就超越了自己权力的界限,他还认为这样的统治者等于自行废除了权力。所以,地方行政官员(而非私人)可以采取一些行动(没有具体说明)反对统治者。1572年的事件以后,加尔文的法国追随者发展了这些观点。弗朗索瓦-霍特曼写了有名的《法国——高卢》(Franco-Gallia),贝扎写了《行政官员的权力》(Droits des Magistrats),菲利普-杜普雷西-莫纳写了《打倒暴君》(Vindiciae contra tyrannos),还有其他不知名的作家所写的一本本小册子,都表达了同一观点:抵抗暴君。他们认为,顺服上帝这一责任高于服从任何一个属世统治者这一义务。

这些激进的新理论从神学基础上,阐释了捍卫天赋人权,由法国加尔文主义经历考验锻造而成(虽然与加尔文本人的教导相反)。这些理论可被视为从封建主义向现代民主转变的重大标志。虽然在亨利四世统治时期,特别是《南特敕令》颁布以后,大多数法国加尔文主义者不再明确反对君主政体。但是,重要的新理论在法国政坛层出不穷。可以说这些思想在法国启蒙运动中又以纯粹属世的形式再次浮现。让-雅克-卢梭在《共和论》(thèse répulicaine)里发表了与伏尔泰现代化的《王权论》(thèse royale)及孟德斯鸠的《贵族论》(thèse nobilaire)相反的论调,卢梭拔除了天赋人权思想的神学修饰,将它与加尔文时代的日内瓦的共和主义相混合,宣称16世纪的日内瓦是共和政体的典范,与18世纪的法国一脉相通,是18世纪的法国潜在的雏形。这样,加尔文所在的日内瓦成了充满活力和能量的理想典范,抓住了法国革命前夕的想象力。1789年的法国大革命,是1535年日内瓦革命的产物吗?这可能是本书其他章节要讨论的问题。我们必须回到16世纪50年代的法国现状,再一次考虑加尔文主义对法国居民的吸引力。

法国加尔文主义的社会轮廓

加尔文主义综合了一系列的政治、宗教、经济思想和价值观,对法国中产阶级具有潜在吸引力。所以,加尔文主义运动一开始就从这一阶层获得支持也不足为奇。在一定程度上,这也印证了日内瓦派往法国的传教士的社会背景。实际上这些人都来自中产阶级,说法语,能很好地适应城市中产阶级的需要。南方的情况更是如此,南方总是很在意,其实是得意于它和法语的历史渊源。可是,在农村很少有人懂法语,方言仍然占统治地位。图卢兹附近的朗格多克地区讲朗格多克语,法语几乎被看做外语。从社会背景和语言上看,日内瓦的传教士属于与法国农村完全不同的另一个世界。然而,牧师圣职公会对此也无能为力,它只能派遣手头现有的人员,他们来自中产阶级或者上层阶级,用法语作为交流的首选语言。研究一下42位传教士的背景可以发现,没有一人和农民阶级有任何联系。就这样,从一开始,伟大的日内瓦福音化过程被锁在一个社会螺旋里,其中没有农民阶级。

牧师圣职公会却没有把这当回事,他们认为自己很成功。1561年,法国对于牧师的需要,让公会大吃一惊。据尼古拉斯-科拉顿记载,那一年151人被派往法国。日内瓦牧师常常不辞而别,随后出现在法国偏远的角落。为满足法国教会对牧师不断增长的需要,日内瓦当地教区的牧师常被调用。连洛桑有时也会缺牧师,因为法国伟大的福音传道工作需要志愿者帮忙,洛桑的牧师于是回应了这种需要。摄政的凯瑟琳-德-美第奇决定对新教采取宽容态度,大大推动了加尔文主义人员的渗透:绝对保密的措施宽松了,在日内瓦的流亡者开始返回法国,这显然让日内瓦的当地市民松了一口气。

至少表面上看,日内瓦向法国传福音的政策似乎产生了显著效果。福音派会众遍布法国,向日内瓦寻求支持、指导和建议。但是,法国国内发生了重要变化。此时的法国贵族成为加尔文主义很重要的信徒。原本只吸引小人物的宗教现在不仅被贵族接受,而且深受欢迎。

庐西恩-罗米(Lucien Romier)指出,1558-1562年间,大量的法国贵族转信加尔文主义,使得法国加尔文主义的特点发生不可逆转的变化。迫切需要彻底重振的法国经济开始溃败。有关法国财政和保障系统的研究表明,法国的经济在1557年面临危机,在1559年实际上已陷入崩溃。经济低迷时期,教会收入也下降,因为从为死人祷告和做弥撒这些传统天主教仪式中所获得的收入开始枯竭。在严峻的经济现状面前,再也没有什么可以护佑贵族。经济因素不再像以前那样阻碍人们接受加尔文主义。传统的优惠模式和财政体系崩溃了,贵族内部旋即有一部分人陷入冲突的漩涡:一面是他们习以为常的传统模式,另一面是催生其他模式的新力量。传统的贵族联盟和效忠机制开始动摇。

1559-1561年,正是在经济状况日益萧条的背景下,我们看到第二和第三阶层逐渐联合,反对第一阶层(即贵族和资产阶级联合反对神职人员)。以前公开敌对或无视加尔文主义的城市精英,开始公开接触加尔文主义。第二阶层批评教会及其财富的声音日渐高涨:1560年奥尔良的大国家(Etats-généraux)会议上,贵族和资产阶级似乎受加尔文主义的启发,公开联合起来攻击教会的特权和财富。第二和第三阶层的联合意义重大:它的到来意味着宗教战争不再是阶级之争,而是贵族领导的两股敌对势力的冲突。

亨利二世之死造成时局动荡。起初,王国由15岁的法兰西斯二世统治。1560年10月,法兰西斯二世的弟弟查理九世继位。由于查理九世未成年(法国法律规定14岁成年),凯瑟琳-德-美第奇趁机掌权,自封摄政王。这一时期,中央政府羸弱,不可能继续亨利二世迫害国内加尔文主义的政策。可以说,《昂布瓦斯敕令》(1560年3月)默认了这一点。1561年1月28日凯瑟琳的密信(lettres de cachet)也说明这一点。它释放了那些因宗教信仰和悬而未决的异教活动入狱的人。最后,1562年1月17日颁布的圣日耳曼-昂-莱伊(St-Germainen-en-Laye)赦令准许加尔文主义者公开聚会崇拜,只是他们得受一些条件的限制。

这个时期,加尔文及其同仁一直在尽力控制局面。然而,很多证据表明他们没能充分利用法国的形势。在一定程度上,可能他们计划不够充分,但是也可能因为加尔文没有预料到自己的事业会如此成功。他们没有太宏伟的设想,在需要胆量的时候却谨小慎微。1555-1562年,日内瓦教会有机会大规模吸纳更多信徒,但是它没这么做。加尔文本人仍然禁锢在不切合法国局势的政治策略中,将希望同时寄托于法国法院(French court)、王权选侯(the Elector Palatine)、符腾堡(Württemburg)公爵和上帝的护理。很多证据表明加尔文相信法国国王会同意按照合理要求改革法国教会,因而故意限制福音教会的发展。可以说,建立宗教法庭的决定是出于政治原因,为了限制团契的发展。果真如此的话,这可谓严重的判断失误,对法国王朝的意图抱有不切实际的乐观期望。

关于公布法国改革宗教会的信仰告白这一做法,加尔文也持同样态度。似乎为了巩固宗教改革运动后的法国教会的地位,有人首次提议1558年底在普瓦捷召集法国改革宗教会全体代表开会,邀请安东尼-德-拉-罗奇-尚迪约安排具体事项。巴黎牧师弗朗索瓦-德-莫莱尔就此事写信给加尔文,征求加尔文关于如何开会的意见。很明显,加尔文根本就没收到这封信。众所周知,加尔文相当反对召集大会公布信仰告白,这无疑反映出了加尔文对法国局势很谨慎。公开宣布信仰告白就等于招惹迫害。我们有一封信能明确指出这一可能性,该信出自英国驻法大使尼古拉斯-泰克莫廷之手,写于1559年5月15日:

我听说来自加斯科涅(Gascognne)、吉耶讷(Guyenne)、安茹(Anjou)、普瓦图(Poitou)、诺曼底(Normandy)和曼恩(Maine)地区的大约15,000人,签署了类似日内瓦信条的信仰声明。他们打算尽快把这些告白呈给国王,其中包括很多名人的告白。这些人中有传言说一旦他们把告白呈给国王,教会将被迫屈从国王信心十足的打算——把这些人彻底铲除。

然而,加尔文的意愿被忽略了。1559年5月25到29日,第一次全法改革宗教会大会在巴黎秘密举行,起草了包含35个条目的信条。这份声明以《法国各地小教会一致订立的信条》(Con fession defoy faicte d’un commun accord par leséglises qui sont dispersées en France)为名出版,第二年呈给法兰西斯二世。然而,令人们恐惧的迫害却没有出现。

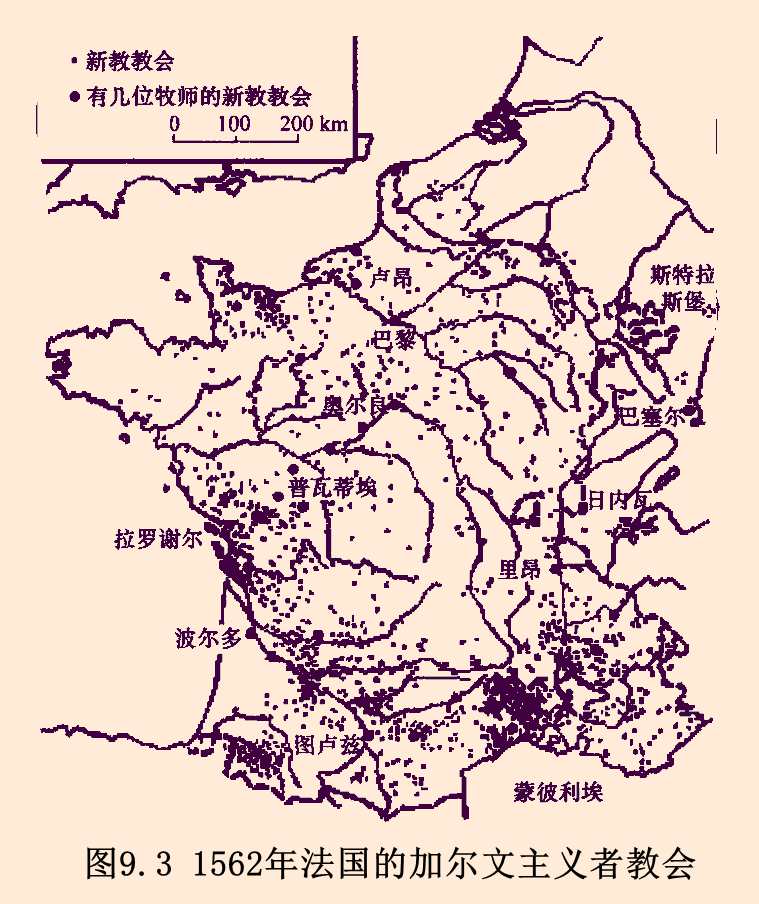

虽然加尔文谨慎过度,他在法国的影响力还是在1562年达到高峰。加尔文主义会众人数膨胀,影响力高涨,似乎很有可能实现全法国的宗教改革运动。大约三分之一的贵族表示接受加尔文的宗教主张。1562年3月为科里尼海军上将(Admiral de Coligny)准备的一份名单显示,法国当时有2,150家胡格诺派教会。这些数字很难验证,然而合理的估计至少有1,250家这样的教会,会众人数超过200万,而全国有2,000万人口。已知的新教教会在法国分布不均匀,反映出没有充分考虑到诸如政治版图、地方保护、文化和语言等因素。特别有意思的是被称为“胡格诺派月牙”的地带,从大西洋海岸的拉罗谢尔到东部的多菲内,特别集中在米迪地区(Midi)。

这就是宗教战争前夕加尔文影响力的范围。如果加尔文曾设想整个法国可以统一到他的基督教宏图中来,现实也会粉碎这一异象。1562年4月,奥尔良因“宗教事务”爆发战争。宗教战争(1562-1598)揭示出加尔文主义从地理、社会和政治上造成了法国的分裂。这些裂缝很深,即使有切实可行的政策,再佐以时间,也难以弥合。宗教战争,特别是圣巴多罗买大屠杀——不祥地预示了后来革命性的恐怖统治时期的过分行动——留下很多残酷凄厉的记忆,使加尔文在自己祖国的声誉模糊起来。虽然肯定还有其他因素引发了宗教战争,但是宗教战争首先纠结于宗教问题——特别是加尔文在日内瓦定下的章程。一代人尚未逝去,但是加尔文主义争取法国霸权地位的事业却告失败。按《南特敕令》(1598)安抚性的条款所述,加尔文主义的地位顶多是受到宽容待遇的国中之国(imperium in imperio)。但是,加尔文主义在法国失去的,已经在别处赢回来了。加尔文主义已成为一项国际运动。