9-1加尔文传

9、思想涌入:加尔文和法国

1541年近乎凯旋地回到日内瓦之后,加尔文似乎就不曾从流放之地回到祖国法国。虽然正如前文所见,1551-1552年的努瓦永市曾经有个让-科文(Jean Cauvin)因道德败坏而被起诉——他金屋藏娇,包养一名腐败的女政府人员(une femme de mauvaise gouvernement)。但是,很显然我们的叙述中心加尔文先生,此时正为日内瓦的政治危机忙碌,也为他在这座城市不断下降的地位奔波。1555年4月的革命,佩林派惨败(以反法态度闻名的派系),却让加尔文和同仁获得更多活动的自由。他们巩固了日内瓦在宗教改革运动事业中的地位以后,把眼光投向法国。1555年4月,牧师圣职公会开始了一个极其秘密的行动,向法国境内有意识有计划地输送人员,撒下法国宗教大战的种子。

本章讲述加尔文怎样开始影响法国教会,其影响力如何发展壮大。在很大程度上,这番经历不同寻常。有人认为从代表革命意识的角度上看,日内瓦可以和莫斯科相提并论,本章印证了这种看法。不过,有些事件的发生,为加尔文影响祖国打下了基础,我们的故事还是得从这些事件谈起。

加尔文在法国声名见长

本书的前言部分(见第3-11页)简述了宗教改革运动前夕法国的宗教生活状态。宗教改革运动在当时是势在必行的。然而,这种宗教改革运动不仅仅是基于思想与宗教方面的因素。社会和经济因素相叠加,也孕育了宗教改革运动的温床。当时的环境欢迎任何能改革社会、经济和宗教的革命运动。天主教牧师越来越不理会农村的需要;16世纪20到30年代,发生在莫城主教教区的事件使人们意识到需要把新教精神和社会经济的改革运动相结合。那时,有观点认为天主教教会过于关注贵族利益,并没有为教育、扶贫和消灭疾病等事业尽力。宗教观念日益远离正统,而受过教育的普通信徒恰恰认为这些事情很重要。在巴黎市内创建市政大学(直接和教会学校竞争)以及为救济穷人建造医院的人,大多来自这一新的激进的平信徒核心团体。

许多关于16世纪20和30年代的法国城市人口生存状况的调查显示:在新兴的受过教育的资产阶级之中,普遍存在一种躁动不安的情绪。巴黎人对人文主义和信义宗感兴趣(巴黎的权威所采用的信义宗,是概念宽泛的术语,不仅仅指路德本人的观点),说明有知识的平信徒城市文化圈已出现,它的出现很大程度上归功于印刷品的流行。受到人文主义新知识和路德的宗教质疑的启发,各种力量的联合作用开始突显。在巴黎和法国其他文化中心,越来越多人开始怀疑和批评天主教教会的基本基督教要义和制度。

加尔文不可能意识不到法国社会的重要变化。他不仅在巴黎和法国其他城市居住过,他的人脉也遍布昂古莱姆、布尔日、奥尔良、巴黎和普瓦捷。他曾在斯特拉斯堡担任法国难民的牧师(1538-1541),这段经历使他明白法国生活和政治事务的最新动态。对于加尔文来说,日内瓦本身就是一个观察台,他可以瞭望法国大的举动。此外,他的信息还来自通信,16世纪50年代蜂拥逃往日内瓦大墙内的流亡者,以及与法国商人的私交。16世纪40年代以后,日内瓦和里昂等法国主要大城市的贸易联系日益密切,法国商人正得益于此。

需要注意的是,在加尔文之前,福音派在法国已赢得大批跟随者,它更多地受到了路德的影响,而不是茨温利的影响。《基督的祷告》(L'oraison de Jésuchrist,1525)这本和莫城宗教改革运动组织相关的灵修手册,收录了路德为《罗马书》写的序言,这是路德对其宗教改革运动事业及内涵最清晰的解说之一。另一部灵修手册《真实完美的祷告生活》(Le liure de uraye et parfaicte oraison,1528),在思想上存在明显的天主教意味,但并不让人厌烦,也收录了路德的一些作品。克劳德-迪邦斯为献给法国的玛格丽特而撰写的灵修小册子《逆境中的安慰》(Consolation en adversité,1547),若仔细阅读,可以发现那其实是翻译自路德的一部作品。虽然用一句话概括之很危险,但还是可以说:直到1541年,法国的福音派不认为信义宗和天主教有什么不可调和的冲突。当时福音派虽然拒绝教皇权威,但并不觉得有必要和天主教会决裂。所以加尔文要为法国福音派留下印迹,尚需时日。

从加尔文16世纪30年代和40年代早期的外交活动中,可以警见他参与法国事务的程度。加尔文最大限度地利用日内瓦和伯尔尼的盟友关系,要求伯尔尼向法国权威尽可能地施加影响,对福音派多加宽容。[虽然此时法兰西斯一世实际上已经永远地和新教分道扬镳,然而他需要和瑞士的一些州,特别是伯尔尼保持政治上的友好关系。法国和萨伏伊表面上长期关系紧张,法兰西斯一世和罗马神圣帝国查理五世皇帝的关系也很恶劣,二者决定了法国不得不争取瑞士西北部州的支持。这样,加尔文的策略就很实际,虽然效果并不显著。然而,他通过文字作品对法国产生的影响远胜于其政治活动产生的效果。

加尔文对法国宗教改革运动最重要的贡献是在思想及其应用的层面上。如果没有加尔文,法国的新教只不过是一个发育不成熟的裂变细胞,流于内耗,缺乏真正的政治影响力。开始的时候,加尔文能给这一运动一些建议、方向和更重要的灵感。我们看到1540年他写信给卢昂的福音派提供建议。同年,他点燃普瓦捷的激情。1541年他与多菲内和普罗旺斯的瓦勒度派建立联系。1542年,他警告里昂的福音派可能会出现的危险。

1541年法语版的《基督教要义》出版了,它标志着一个关键性的转折点。突然,法国国内出现了以本国语言写成,表达严密、论证谨慎的激进宗教改革运动思想作品。好像有人按下了紧急按钮。1542年7月1日,巴黎大理院颁令:所有包含异教思想的图书,特别是加尔文的《基督教要义》,三天内必须上交政府。同年,一位殉道士死于卢昂,弥留之际还把1541年版《基督教要义》前言中的一句话挂在嘴边。巡察书店成为官方试图压制异教运动发展的重要途径。第二年,经调查后,神学部公布一张书单,有65本书必须立刻接受审查,其中22本为拉丁语的,43本为法语的(不过其中有两本法语书是在没有出版计划之下被印制的,因此后来只剩下41本);能大体确定出版日期的36本书中,有23本是在日内瓦印刷的。因此,加尔文的《基督教要义》被视为日内瓦借助印刷文字进攻法国教会的先锋。巴黎大理院在1545年6月23日发布的违禁书单,增加了许多本书。121本法语书中,将近一半是在日内瓦印刷的。巴黎的书商立即抗议并回应:如果禁止他们卖这些书,生意将难以维持。神学部定义为异教邪说的书籍,似乎在市场上有很大的需求,这进一步表明具有文化水平及私人财产的平信徒人士,对推广加尔文宗教改革运动思想举足轻重。

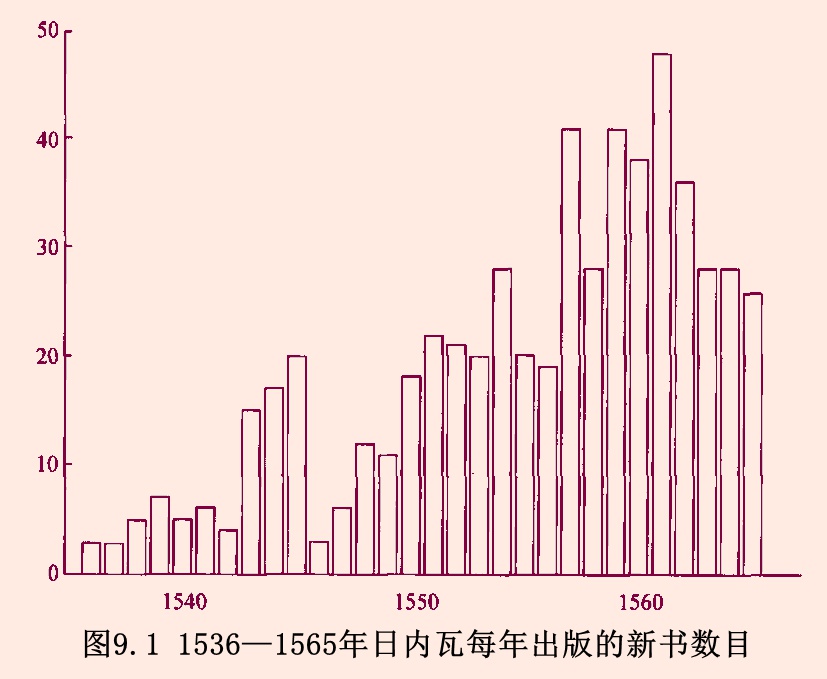

日内瓦出版物继续涌入巴黎。1551年违禁书目又增添18本新书(13本来自日内瓦),然而日内瓦出版的图书总数,远远超过禁书的数目。法国当局无法取得吉拉德(Girard)或克雷斯宾等日内瓦出版社的书目,无法压制宣传加尔文宗教改革运动理想的法语读物大潮。例如,1546-1551年间,至少有12种加尔文作品的法语版本面世,而1551年的违禁书目并没有将这些作品登录其中。再说,控制书籍的公共销售以铲除来自日内瓦的书籍,这种做法只不过是把贸易活动逼入地下秘密进行。1565-1580年,宗教战争最终完全禁止了日内瓦出版业在法语宗教市场的扩张。在此之前,要在巴黎取得违禁书单上的书并非难事。加尔文的一位名叫劳伦特的书商朋友,发现从事违禁书籍贸易能取得很大利润,于是他移居日内瓦,为了不仅可以贩卖,甚至能出版这些书[贝扎的《诗篇》(Psalter)是他出版的比较有名的作品之一]。1559年,巴黎大理院一名成员因持异端观点受审,他承认自己的异端思想源自“加尔文等作家的作品,这些作品是从在两国之间往来的小贩那儿买来的”。1565年以后,宗教战争使这种交通变得比较麻烦。但是,当时加尔文已经去世,影响也已经产生。

要展示加尔文思想的加速渗入过程,可以看看负责朗格多克地区的图卢兹大理院的记录。以十年为一个单位进行分析,图9.2显示1500-1560年间,该院审理的1074个异端案件的总体增长趋势。1554年,有208人因持异端观点被告而达至顶峰。1550-1560这最后十年,案件数量明显上升,显示加尔文的影响达到一个新高峰,整个法国的情况也是如此。

1540-1555年,法国社会哪些阶层受到了加尔文思想和价值观的影响?很明显,他的忠实支持者绝大多数是手工艺者。1560年,在蒙彼利埃(Montpellier)有817人被指控为异端,其中561人提供了自己的职业详情,有387人(69%)是手工艺者。1568年,贝塞尔(Bézier)出现了相似的情况。1549-1560年,日内瓦的法国难民中有68.5%是手工艺者。加尔文主义最初是“小人物的宗教”[由亨利-豪泽尔(Henri Hauser)提出]。为什么加尔文主义如此吸引法国的中产阶级呢?答案在于中产阶级是法国社会更有活力的阶层,有自已独特的社会价值观和生产活动。加尔文主义从一定程度上,给这些价值观和活动带来宗教尊严(见第231-234页)。

相反,加尔文对贵族阶层的影响一开始就受到了限制。和日内瓦人普遍讨厌贵族的情绪相关,加尔文的工作伦理中潜藏着反贵族的偏见,铸成了加尔文主义在社会中的分布呈两极分化状态。其他的因素,诸如贵族的传统、对家庭的忠实、重视家庭纽带(大多数法国主教是贵族)、普遍厌恶小人物,这一切都促使贵族社会一开始就对加尔文主义抱有成见。正如法国革命的中坚分子是贵族阶层,布尔什维克(Bolshevik)革命的支持者大多是资产阶级一样,加尔文也并非完全不受贵族支持。然而,直到1555年,加尔文对贵族的影响依然不明显。

最后要说明的是,加尔文主义对农民几乎毫无影响。虽然这次运动暗含反贵族的倾向,但在农民阶层中却没有显著进展。原因大致如下:加尔文主义对知识的要求,即使再低,也不是未曾受过教育的农民所能达到的。它支持的思想和价值观是农民们所不熟悉的。至少在一定程度上,加尔文主义是一种“书本宗教”,对不曾受教育的乡村农民来说,无法引起太大的吸引力。这些农民买不起书,更别说阅读了。加尔文主义者在福音化的努力中使用法语,可是不管怎样,农村人对法语知之甚少,方言仍然统治着法国的语言版图。

然而,还有其他需要注意的地方。法国农民的大众宗教,扎根于乡村生活的节奏与模式,有他们自己的挂虑。天主教信仰有一定的弹性,使得教会的教导可以适应农民的需求,有些崇拜模式照顾到了乡村居民的需要和想法。加尔文主义却没有如此大度,它总把天主教的调整,视作迷信和偶像崇拜的混合物。加尔文主义对此十分苛刻,使农民从心态上对它提不起兴趣。部分农民宁愿保守传统,继续忠于天主教及其价值观。

我们很容易高估加尔文在1536-1555年间对法国的影响。毫无疑问,当时他有很多仰慕者,但是他对权力阶层难以产生影响。例如,直到16世纪50年代,在法国和他通信的笔友当中,仍然没有掌权的贵族成员。福音运动的潜在影响又被尼哥底母主义现象所抵消,加尔文在1543-1544年公开谴责了这一现象。虽然福音派观点广为流传,尤其在南部的城市,但是那些支持福音派的人表面上却倾向于遵守天主教的规定。因为害怕天主教权威的压制,福音派常常在私人住宅里秘密聚会,且常常在夜里(这就和尼哥底母差不多,他因为害怕犹太教领袖的舆论,于是夜间拜访耶稣。见约翰福音3:1-2)。但是,正像官方对1541年版的《基督教要义》的回应所示,越来越多具宗教改革运动头脑的个人把目光投向了加尔文,从他那里寻求支持和带领。没有牧师、圣礼或者教会组织,法国福音派不可能期望有长足的发展。在法国这样一个越来越仇视福音派的国家,成为福音派人物变得很艰难,需要付出很大代价:瓦尔多派大屠杀(1545)、五位福音派学生在里昂殉道(1551),加上让-克雷斯宾出版的《殉道者名录》(Livredes Martyrs;日内瓦,1554),在在清楚说明这一点。1555年,随着加尔文在日内瓦的权力基础得到巩固,影响法国教会的道路也进一步打开,更显宏韬大略的手段因此得以实施:外来的人员来到法国支持已有教会并培植新的教会。来自日内瓦的人促进了思想的涌入。

日内瓦的来客

1555年4月,牧师圣职公会列出第一批从日内瓦派往国外的宣教团名单。4月22日的记录显示:让-韦尔诺和让-勒维埃桑被派往皮埃蒙特(Piedmont),该地区曾和瓦尔多派有关系,很可能是加尔文主义的沃土。为了回应法国加尔文主义会众的呼求,其他牧师也接踵而来。第一个派往法国的是雅克-兰格洛瓦。应普瓦蒂埃会众的请求,他去了那里。

无论是在日内瓦还是法国境内,保密在整个运作过程中都很重要。安全房(Safe house)和藏身之地被建在一天路程才能抵达的多菲内阿尔卑斯区(Alpes Dauphinoises)的深谷。还有一个类似二战时期法国抵抗组织使用的秘密地下网,在法国边防松懈的地方,可以从日内瓦境内溜进法国。牧师圣职公会在保密工作方面竭尽全力,甚至瞒过理论上无所不知的市议会。然而,到1557年,公会意识到无法指望国外活动永远处于保密状态。同年晚些时候,加尔文到市议会说明情况,要求议会准许派出更多使者。议会十分清楚这些活动会给本市带来哪些危险:如果舆论认为日内瓦政府组织了宗教分子的渗透活动,日内瓦政府就会被自己的大邻邦扣上从事敌对煽动的罪名,后果(很可能是不良后果)难以预料。然而,议会同意只要外界认为此事与政府无关,活动可以继续秘密进行。

1561年1月的事件显示出这一决议的智慧。法国新国王查理九世派使者前往日内瓦传信,主旨是法国国王已经发现最近国内的骚乱和日内瓦派去的牧师有关——日内瓦人似乎在有组织地推翻法国政权。国王要求日内瓦召回牧师,无论如何不得再派遣其他牧师。议会回答他们根本没有派任何人前往法国;这是牧师圣职公会自己做的事情,市议会不能为一个私有的教会机构负责。小小的推托扭转了日内瓦和法国之间的严重冲突。

日内瓦也许确曾向法国提供牧师,但是日内瓦规定其他教会性机构,比如宗教法庭,要由当地教会提供人选。1555年,巴黎成立了一间完备的加尔文教会,宗教法庭内有长老和执事。1555-1562年,团契(églises plantées),即类似于宗教学习小组的祷告、崇拜、读经的聚会,渐渐被结构更严格的教会(églises dressées)取代。这些团契小组遍布法国,经常聚会祷告、相互劝勉,慢慢地转变成一种纪律严明、组织规范的教会团体。1557年,牧师圣职公会规定教会必须有宗教法庭。1555年,普瓦蒂埃建立了宗教法庭,奥尔良随后于1557年建立,拉罗谢尔(La Rochelle)和尼姆(Nîmes)分别于1558年和1561年建立。1562年是重要的一年,这年初,法国宗教法庭多达1785间。日内瓦准备向这些会众派遣牧师,但长老和执事要由当地人出任。

后来,法国加尔文教会蓬勃发展,需要大量牧师,日内瓦无力承担。加尔文关于挑选牧师的指导原则严格规定牧师的教育背景,这就严重限制了有资格担当此任的人数。实际操作时,牧师一般是说法语的资产阶级,来自日内瓦以外——他们常常被日内瓦本地人看做外来者。加尔文去世的1564年,日内瓦只有22位这类牧师。为了训练符合加尔文要求的高标准牧师,日内瓦学院于1559年6月5日成立,但为时已晚。很多地方需要经过日内瓦训练和承认的牧师,日内瓦学院心有余而力不足。实际上,加尔文激起了自己无法满足的需要。

1555-1563年间,88名使者外出传教105次,通过对这些使者的研究,就能更透彻了解加尔文主义早期的成功,并证实这一运动对城市中产阶级确实有特别的吸引力。有6人去了普瓦捷、5人去了巴黎和里昂、3人去了贝尔热拉克(Bergerac)、迪耶普(Dieppe,即去往英格兰和苏格兰的重要出发点)、伊苏丹(Issoudun)和奥尔良。有趣的是,这些城市在主要商贸干道上,说明加尔文主义(像伊斯兰教一样)经常通过商业纽带传播,再次证明对这一行业的从业人员,诸如手工艺者和商人来说,加尔文主义独具魅力。亨利-豪泽尔曾称赞卑微的小贩在传播这一新宗教方面做出的重要贡献:他那装着针和梳子的包,还藏着加尔文主义的小册子。