6-3加尔文传

1555年的革命

塞尔维特事件这个插曲结束后,市议会便重新扮演反对加尔文的传统角色。1553年的复活节做出审查革除教籍人员名单的决定之后,市议会在同年9月临近又一次圣餐礼时,越发得寸进尺。被教会法庭革除教籍的腓力贝特-贝尔特利埃(Philibert Berthelier)上诉不服这决定。然而,他并未向教会法庭提出上诉,而是将诉状投给由加尔文的反对派控制的小型议会。这是个精明的举动(暗含议会拥有革除教籍权威的意味)。议会不失时机地推翻教会法庭的判决,尽管它要求贝尔特利埃此次默不作声。明目张胆的挑衅终于激怒了加尔文。他坚守立场,认定只有教会法庭拥有权力将名声败坏并不思悔改的罪人逐出教会,同时只有教会法庭有权审查革除教籍的判决。此事在11月7日提交至200人议会辩论,结果以压倒性多数决定将革除教籍的最终决定权判归议会。加尔文似乎终于被议会牢牢地踩在脚下。

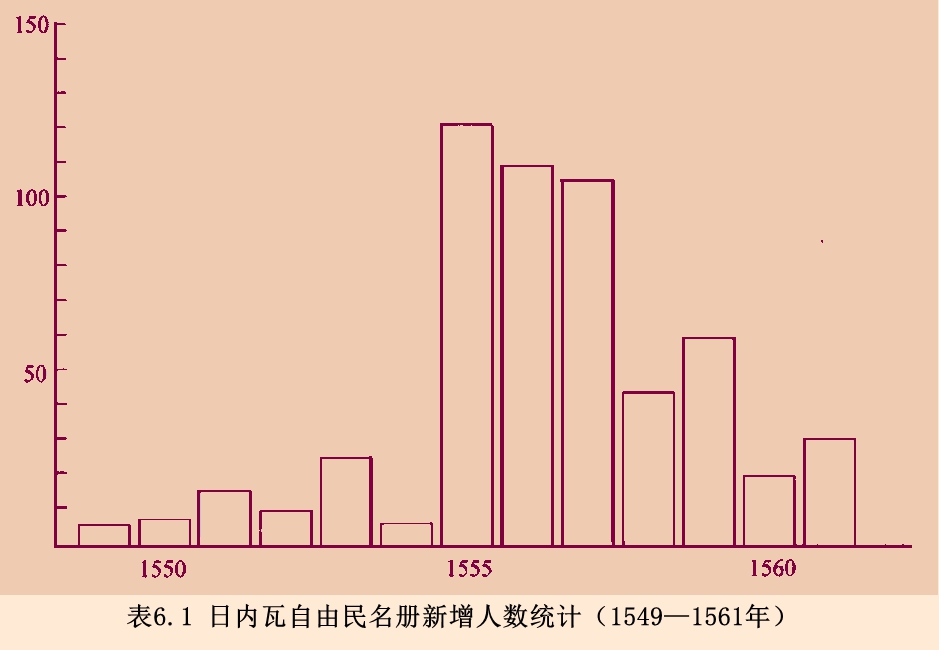

然而,1555年发生了剧烈的权力调整。要了解此事的经过,有必要先考察一下当时日内瓦人口的变更情况。1550年,日内瓦的人口约为13,100人,1560年已达21,400人。这一大幅增长的主要原因是大量新教徒难民来此避难。作为持不同宗教观念者寻求安全的避风港,日内瓦已名声在外。这些难民主要来自法国。1549-1560年,在日内瓦居民名册(liure des Habitants de Genève)上登记的4,776人中,我们掌握了2,247人的具体职业信息。其中1,536人(68.5%)是手艺人。1547年,加尔文提到这些难民中的许多人被迫丢下私人财产,生活境况相当贫寒。不过有些人却相当富裕,受过高等教育,社会地位显赫——如罗伯特-埃斯蒂安纳(Robert Estienne)之辈的出版商、杰尔曼-科拉顿(Germain Colladon)等律师,以及劳伦特(Laurent de Normandie)等商人。他们几乎无一例外坚决地支持加尔文。

议会对财政状况的担忧已非一日,此刻似乎突然醒悟,认为可以开发这些富有的外国人的巨大资源。小型议会早就拥有授予个人自由民身份的权力,条件是申请者拥有足够的财富和社会地位。可观的批准费保证城市能从中获益。然而,1540-1554年间几乎没有多少人获得批准。例如,1554年只有六个人被授予自由民身份。

1555年4月18日,闸门突然打开,小型议会开始接纳合适的(即富裕而有威望的)难民为城市自由民。截至当年5月2日,57人获得令人垂涎的自由民身份,同时日内瓦的金库也大大丰盈起来。财政危机也许躲过了,政治危机却接踵而至。因为自由民有权在日内瓦的选举中投票,而且毫不拖延地开始行使这项权力。意识到情况不妙的佩林派试图在5月16日否决新自由民的选举权,但未获成功。日内瓦的选举机构总议会在4、5月会期内,挤满了突然之间获得权力的加尔文支持者。选举圈内的加尔文反对者与支持者之间的微妙平衡被打破,由此反对派大败而归。这个过程持续到1556年的选举,那时加尔文的朋友们已接管日内瓦。他终于可以平静地工作,除了料理其他事务,他把思绪转到了自己的祖国——法国的福音事工上。

加尔文成功的缘由

关于加尔文对当时及后世的非凡影响,其宗教改革纲领的评论家和支持者给出的理由未免过于简单化。16世纪的文献经常提及是上帝福佑加尔文(当加尔文被视为正面人物时),或加尔文与撒旦串通勾结(当加尔文不被人欣赏时)。然而,从一个更加符合历史的角度,我们不妨将加尔文与另一位宗教改革者进行比较,这位改革者在很多方面与加尔文所处的位置相当,也在当地获得类似的成功和名誉,但是却远远未能达到加尔文所取得的国际性成就。因此,我们提议比较加尔文和瑞士东部的宗教改革家约阿希姆-冯-瓦特(Joachim von Watt,1484-1551),他的拉丁化名字瓦狄亚努斯(Vadian)更为人熟知。瓦狄亚努斯的基地在圣盖尔,一个与日内瓦非常相似的城市,位于瑞士联邦偏东的边疆地区。加尔文还在巴黎求学时,瓦狄亚努斯就已将他的城市推上宗教改革之路。那场宗教改革似乎没有流血或诉诸武力就取得了成功:圣盖尔为瓦狄亚努斯所竖的雕像,展示出他手持圣经,入鞘之剑放在身边的形象(而苏黎世的茨温利塑像却是一副剑拔弩张、随时准备行动的样子)。圣盖尔没有塞尔维特之流的纪念碑,反映出当时并没有为了宗教改革的利益而诉诸致命的武力,以及该城对瓦狄亚努斯及其宗教改革毫不含糊的积极接纳姿态。

对比加尔文和瓦狄亚努斯,有助于我们识别一些能够解释日内瓦和圣盖尔宗教改革轨迹的潜在因素。对两个城市及其宗教改革者的初步考察,显示了两者之间有很多相似之处。当然,瓦狄亚努斯当时所享有的个人声望和在体制上的合法权威,是远远超出加尔文的。

第一,圣盖尔和日内瓦的城市规模相当,各与海尔维第(瑞士)联邦(Helvetic Confederation)的一个州结盟。两座城市的宗教改革的成功,均部分归功于瑞士联邦中属于新教的各州的支持。瓦狄亚努斯在圣盖尔的宗教改革很大程度上得到苏黎世的政治援助,从而减轻了宗教改革之初的阻力。我们已经知道日内瓦在一些关键时刻曾得到伯尔尼强大的政治军事帮助。两城均有各自的贸易网络,因为日内瓦身为贸易中心,而圣盖尔则是生产优质麻布的龙头。圣盖尔的这一地位尤为重要。除了借助庞大的家庭网络以外,瓦狄亚努斯的个人影响很大程度上是通过商业贸易往来传播出去的,比如他与波兰和匈牙利的贸易交往。

第二,瓦狄亚努斯是国际知名的人文主义学者。他在维也纳大学(当时的人文主义中心)成就辉煌,最终当选该校校长(此外,他还获得医学博士学位,并被聘为诗歌艺术的教授)。此后,他返回家乡圣盖尔继续自己的文学生涯(后来转而倡导宗教改革)。维也纳已经没有他想要征服的学术领域;相反,圣盖尔的政界却给他带来希望,除了继续磨炼雄辩的口才,他还可以一展政治家的才能。加尔文几乎算不上人文主义者,也未曾在就读的大学获得任何学术职位。

第三,瓦狄亚努斯是圣盖尔公民,属于该城几个主要的家族之,同时还是该城七个行会之一的重要成员。1529年,年纪尚轻的瓦狄亚努斯成为圣盖尔的领袖(Bürgermeister:市长),并获得国际上广泛的赞扬。在他去世前的20几年中一直掌握这一权力。长久以来,瓦狄亚努斯身处城市和郊区的权力中心,因而密切参与制定了所有与实施改革相关的决策。而加尔文不过是在年老之际被授予日内瓦自由民身份,他从未成为日内瓦公民。他无法竞聘公职(甚至在1559年12月之前都无权在选举中投票),终其一生,他也没获得特权进入市议会或直接对其造成影响。

第四,圣盖尔在实施宗教改革的前前后后,始终不曾遭遇到来自公民的重大宗教阻力。这并不意味着整个过程毫无困难,而是说没有遇到专门来自宗教方面的阻挠。然而在日内瓦,加尔文的宗教改革不但在他首次逗留该城期间(1536-1538)遭遇了广泛的内部阻挠,而且在他第二次居留日内瓦(1541-1553)的初期也不能幸免。与瓦狄亚努斯相比,加尔文面对的境况要艰难得多。1555年革命之后,日内瓦才真正算得上是加尔文的权力基地。

基于以上几点考虑,瓦狄亚努斯似乎理应成为更成功的宗教改革家。诚然,如果把成功的标准设为在城市普遍受认同,并且以最少的意见分歧,成功实施改革纲领,那么瓦狄亚努斯是二人中当之无愧的成功者。然而,除非专门研究瑞士地方史,几乎无人知晓瓦狄亚努斯。相反,对于加尔文,我们却可以毫不夸张地认为其享有16世纪最响亮的名字之一。这又如何解释呢?

若干相关因素可确定如下。

第一,加尔文与瓦狄亚努斯对“改革”的含义有迥然不同的理解。瓦狄亚努斯认为宗教改革的首要任务是改变生活和道德标准。在很多方面,这只是一个地方性的改革计划,与特定的地区事务和问题密切相关。然而加尔文却将宗教改革视为对现存体制、做法和信条的挑战——这样的改革计划更加彻底,不仅不受制于地方的具体情况,而且有能力超越所有地理、文化和政治界限。1555年之后加尔文主义在法国迅速传播,深刻地证明了这一点。加尔文主义拥有一种强烈的传道热情,而这种热情在瓦狄亚努斯对改革目标的理解中,几乎踪迹全无。由于对宗教改革本质的不同理解,二人担当了极为不同的角色。瓦狄亚努斯主要关心如何改变当地的状况,而加尔文的目标,由起初锁定法国,进而扩大至全世界。尽管出于政治现实的考虑,加尔文被迫从日内瓦的具体情况着手,但是他的视野要宽广得多。一旦他在日内瓦的地位得以巩固(1555年4月),他便迅速在法国展开重要的福音运动(最初以秘密的方式进行)。

第二,两人的出版策略差别巨大,反映了他们对自身职责的不同理解。瓦狄亚努斯的著作普遍带有人文主义色彩。除了一个特例以外他的神学专著,比如《日课经简明指南》(Brevis indicatura symbolo-rum),都以手稿的形式保存在圣盖尔,没有副本。加尔文则努力扩大出版计划,以确保他的宗教观念最大限度地为人所知(见第7、第9章)。

第三,加尔文的受众目标,最初主要锁定为法国人和讲法语的人。1536年版的《基督教要义》虽然是拉丁文版,但是有迹象表明加尔文已考虑到法国福音主义者的需求和面临的困难。1541年的法语版,在他的祖国受到特别关注。瓦狄亚努斯的方言著作用瑞士德语写成(且一直以手稿的方式保存,从未出版或流通),因而受众面十分有限——况且其中大部分已经被争取到改革一方。即便瓦狄亚努斯的方言著作流传开来,它们的读者也大多不外乎已经归附宗教改革的人。相反,加尔文的《基督教要义》不但赢得众多读者转而接受他对基督信仰的理解,而且引发了宗教改革并起到举足轻重的作用——先在法国,继而远播他乡。

第四,加尔文的事业使他接触到巴塞尔、斯特拉斯堡和日内瓦的一些主要出版商,所以出版著作对他来说轻而易举。然而,圣盖尔地区的出版商不多,直到16世纪中叶才有一位出版商道芬-兰多菲(DolfinLandolfi),把出版生意从布雷西亚(Brescia)或威尼斯转到格劳宾登(Graubünden)(到底是布雷西亚还是威尼斯不太清楚)。因而瓦狄亚努斯无法简便直接地利用这一正改变着16世纪初宗教争议性质的革新技术。

第五,大概出于对圣盖尔当地形势的考虑,瓦狄亚努斯倾向于认为“教会”和“社会”差不多是指同一群人。因此,他对教会的构想极少强调结构和纪律。加尔文十分清楚教会结构纪律的重要性,并设计了一种教会模式,后来证明这一模式非常适合他发动的全球性发展计划。并且,发展是一回事,发展之后能否生存又是另一回事。加尔文主义证明自己有办法在极其敌对的条件下生存,其方式几乎接近于地下活动(16世纪40-50年代,早期的法国加尔文主义与二战中纳粹占领法国时期的法国游击队有许多有趣的相似之处)。改革运动的适应力应大大归功于他所设计的教会组织纪律。他那不亚于列宁的组织天才也许是运动得以在全球扩展的关键因素。

第六,必须提及最后一点,尽管它可能只是主观印象。阅读瓦狄亚努斯著作的读者,无论读的是拉丁文还是瑞士德语,可能更加折服于他对思想的流畅表述,而不是思想本身的质量以及生成、辩明这些思想的说理过程。然而,加尔文的著作(尤其是在斯特拉斯堡期间完成的著作)却显露出作者具有能以创造真正有趣的思想并为之辩护的一流头脑。像鹿特丹的伊拉斯谟一样,瓦狄亚努斯长于表达,但实质内容薄弱;加尔文则二者兼备。改革的进程表明,正是加尔文著作的思想实质,使他吸引了众多的追随者。

以上几点对比远远不够全面,不过它们无疑揭示出加尔文何以更有影响力的一些因素。基于他对改革的具体理解,加尔文认为有可能通过建立合适的机构(如日内瓦学院)和组织(如牧师圣职公会),并利用技术(如印刷术)来获得成功。运动一开始就瞄准了全球,而加尔文的改革理念使他当之无愧地站在运动的最前沿。

但是全球化发展是怎样发生的呢?加尔文不过是生活在日内瓦这个小城邦中的一个人,他那套思想何以在整个欧洲赢得如此广泛的关注、引起如此巨大的反响呢?要了解这些思想所拥有的非凡推动力,最有效的方法也许是追踪这些思想在加尔文有生之年对法国造成的影响。其影响之巨大使得人们曾相信法国将成为第一个采纳加尔文主义教义的国家。因此,我们在考察这一强大的思想入侵时将叙述转向加尔文的祖国(第9章)。

不过在此之前有必要暂时打断我们的历史叙述,先来审视一下这些思想本身。加尔文的宗教思想是什么?它们是如何传播的?接下来的两章讨论这些思想以及它们以何种方式呈现于加尔文的时代面前。然而,必须强调的是加尔文的思想本质上并非纯宗教性的,他的影响力还部分来自其政治和经济思想(第11章)。“加尔文的基督教观”远不止停留在一套抽象的宗教观念上,还包括更广泛的思想、态度和相当明确的社会结构。注意到这几点之后,我们就可以考察加尔文对基督教本质极富影响力的表述了。