5-2加尔文传

加尔文之前的日内瓦

宗教改革运动之前,日内瓦是一座日益衰落的主教制度城市。它的繁荣很大程度上取决于每年一度的四个国际贸易交易会,交易会始于1262年,分别在主显节(Epiphany)、复活节(Easter)、彼得圣日(Petertide)与万圣节(All Saints'Day)召开。这些交易会吸引了相当多的商人,他们来自莱茵河流域(Rhine)、多瑙河流域(Danube)、意大利北部、勃艮第(Burgundy)及瑞士联邦。这些交易会如此重要,以至于美第奇银行(the Medici bank)认为值得在日内瓦开设分行。然而,情况在百年战争末期发生巨变。路易十一世(Louis XI)在里昂附近建立了一些享受特权的商品交易会,刻意把会期与日内瓦的交易会期完全重合,以此和自己在该地区内唯一的对手竞争。很快,日内瓦开始衰落,美第奇银行感到风向改变,就见风使舵地将其业务从日内瓦转移到里昂。

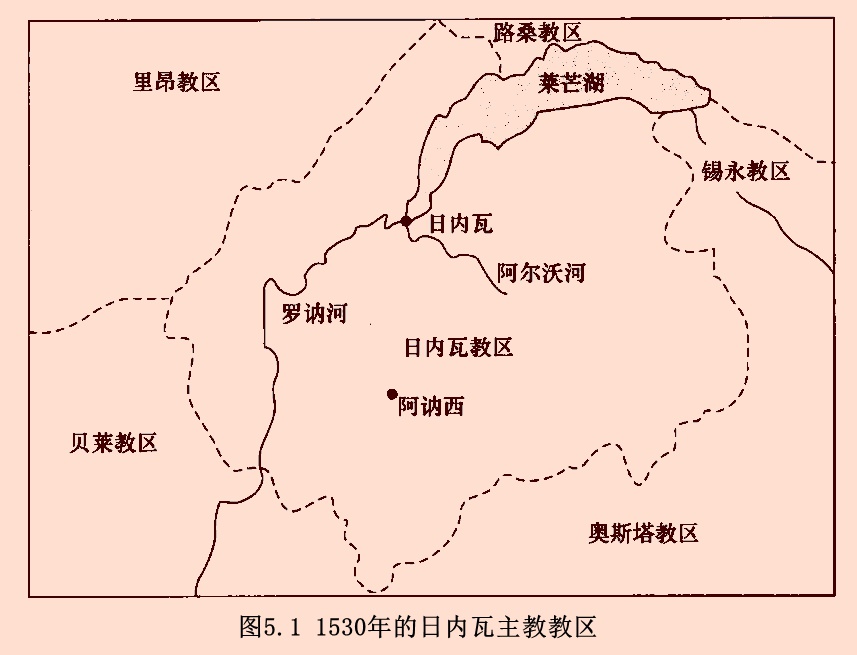

宗教改革运动前,城市的事务由附近的萨伏伊王室管理。这种控制可以追溯到13世纪,日内瓦的主教于1265年将市长(vidomne)这一职务委任给萨伏伊家族,并赋予萨伏伊权力,以挑选不同的人来负责城市平信徒的民事与刑事司法。从1287年起,市长居住在罗讷河(Rhône)一座岛上的前主教城堡中。随着15世纪萨伏伊家族势力增长,它对于城市事务的影响也与日俱增。日内瓦周围许多乡村地区与村庄都属于萨伏伊或萨伏伊所指定的人。最重要的是,1449年伪教皇(antipope)费利克斯五世(Felix V),即第一任萨伏伊公爵,阿玛迪斯八世(Amadeus VII)放弃了他的教皇头衔,却保存了该职位的许多特权,就这样萨伏伊家族有效控制了日内瓦主教教区。从那时起,日内瓦的主教就成了萨伏伊王室的傀儡,显然不需要具备履行宗教义务的能力:1451年,新指定的主教(阿玛迪斯八世的孙子)的年龄只有八岁。

因此日内瓦的现世与属灵的统治者,实际上长期不在日内瓦。他尽管有相当大的权力,然而由于他的缺席,权力通常由他命定的人来代为行使,主要是教区议会和由32位成员组成的主教座堂教士团。不过主教也允许城市中的平信徒选举一些官员来参与当地的管理工作,这些官员中最重要的可能是市政官,他们是每年一度由全体成年男性市民选举出来的四位平信徒。市政官除了有权审理一些犯罪案件之外,还有权组建小议会(Petit Conseil),它由12到25位公民组成,负责维持城市的日常事务。

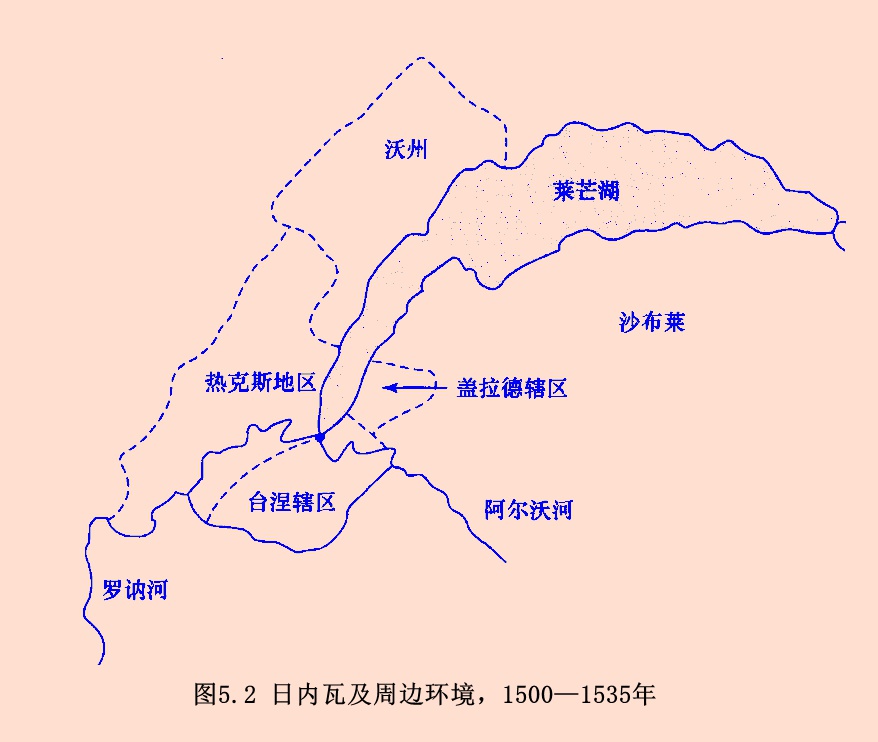

16世纪来临之际,日内瓦只是围绕萨伏伊这颗太阳旋转的众多小行星中的一个。即便日内瓦的民众对现状十分不满,他们的抗议却十分谨慎,几乎无声无息。然而,变革之风已经吹起。日内瓦城内,萨伏伊的影响正在削弱;日内瓦之外,瑞士联邦在政治与经济上的影响正逐渐明显起来。

日内瓦摆脱萨伏伊的独立运动的端倪,始于1482-1490年。主教制度的一段空白期使得主教座堂教士团扩展了它的权力,并强化了城市的身份意识。日内瓦的商人认识到如今一年一度的四个商品交易会能否顺利召开,很大程度上取决于瑞士与德国的商人,因此他们大力支持与瑞士联邦发展更紧密的关系。随着城市内部出现分化,日内瓦的局势紧张起来。弗朗索瓦-博尼瓦尔(Francois Bonivard)率领86位日内瓦人来到瑞士的弗里堡(Fribourg),并于1519年1月7日成为弗里堡公民。接下来的一个月,日内瓦没有取得萨伏伊政权的许可就与弗里堡建立联盟。萨伏伊施加的压力导致这次联盟于4月被取消;四个月之后,日内瓦一方的联盟发起者被当众处死。尽管遭到有形的镇压,亲瑞士派不久后再度重组。1519年的市议会记录称这个团体为阿古努斯(aguynos),1520年的市议会记录则称其为艾格诺派(eyguenots)。

这个术语的引入值得关注。当时人们并没有这样称瑞士,而是称其为“联邦”。在瑞士德语中,联邦一词是Eidgnoss,这在日内瓦方言中简直无法发音。(日内瓦方言更接近萨伏伊语,与法语的差异比较大;16世纪,法语对于大部分日内瓦人而言是陌生的外语。)艾格诺派(eiguenot或者eyguenot)反映了日内瓦人试图再造“联邦”这个术语。在后来的历史演变中,这个术语变得很有意思,因为法语中的胡格诺派(huguenot)正是从这个术语中延伸出来的,也许经由萨伏伊语中的engueno或者后来日内瓦语中的enguenot转变而来。

12月4日,独立城市洛桑(Lausanne)加入联邦,与瑞士城市伯尔尼和弗里堡成为同盟国。和日内瓦一样,洛桑是萨伏伊管辖下的沃州(Pays de Vaud)地区的主教制度城市。这个条约的消息传到日内瓦,引起相当广泛的关注。很快,一些亲瑞士的商人来到伯尔尼和弗里堡,与这些城市商讨相似的条约。尽管当时日内瓦主教皮埃尔-德-拉-伯温试图否决这一条约,但是伯尔尼于1526年2月7日同意了这一条约。亲萨伏伊的马木路克派披戴冬青树叶,如同威尔士人披戴韭叶一样,此刻他们对自己的同胞艾格诺派万分恼怒(艾格诺派喜欢披戴公鸡毛,作为他们效忠于不同对象的表征)。然而主教意识到未能阻止这个条约,已经损害了自己在萨伏伊王室中的地位,因此,他决定放手一搏,转而支持与伯尔尼结盟,以博取艾格诺派的同情。这是一系列毁灭性行动的第一步,与其说刻意,不如说是偶然,主教在接二连三的事情上放弃权力,使之落入市议会的手中,到1530年,市议会实质上已经成为城市的法律主宰。

直至这一阶段,在日内瓦与瑞士的亲密关系当中,宗教事务仍是完全不见踪影,但现在情况却改变了。这个重要的转变主要源于茨温利在苏黎世的宗教改革。尽管他在苏黎世的宗教改革活动早在1519年就已开始,然而1523年1月29日的大辩论(Great Disputation)把宗教改革带入一个新阶段。大约六百多人聚集一堂,听茨温利讲解并辩护他的宗教改革观点和实践,他所面对的是由康斯坦茨主教选出来的天主教对手。听完辩论之后,市议会投票决定采纳茨温利宗教改革的“核心原则”。这是瑞士宗教改革进程中的里程碑,因为这次辩论确立了一个至关重要的原则:独立城市可以先听取辩论,然后投票决定自己是否采纳宗教改革。

五年以后,伯尔尼展开一场类似的辩论(Gemeinschwörung)。茨温利、布塞和斯特拉斯堡的人文主义者沃尔夫冈-卡皮托(WolfgangCapito)以及其他人,有力地陈述了福音派的观点,以至于市议会投票决定接受茨温利的宗教改革。这个决定对日内瓦无比重要,因为在1526年与日内瓦结盟的伯尔尼信奉天主教。然而,从1528年1月起,它变成了福音派。值得注意的是,日内瓦的另一个同盟国弗里堡依然属于天主教派,这使得局势紧张起来,最终于1534年达到顶峰。伯尔尼此时已经成为沃州地区一支重要的军事力量,也在进行一场旨在传播茨温利宗教改革的十字军东征。

1532年,日内瓦的事态发展迅速。拜访日内瓦的一些德国商人带来的信义宗出版物在当地立刻赢得市场。信义宗的标语牌(placards)开始在当地教会流传。宗教改革派的神学家纪尧姆-法雷尔带着伯尔尼的安全通行证抵达日内瓦,开始在城中传播福音派观点。他的宣传收效显著。弗里堡对日内瓦城内日益高涨的福音派影响提出抗议,并且威胁日内瓦若不采取措施遏制福音派的影响,弗里堡将与之断绝同盟国关系。1533年4月10日,格林-缪特(Garin Muète)按照法雷尔宗教改革后的仪式,公开举行圣餐,地点选在法堡殿(Faubourg duTemple)的艾蒂安-达达(Etienne Dada)花园,随后每天都重复几次这样的圣餐仪式。当年5月,日内瓦城内爆发天主教暴乱,弗里堡越发警觉起来,并要求日内瓦流放法雷尔。考虑到自己对于福音派的伯尔尼的承诺,日内瓦市议会犹豫不决。伯尔尼市议会注意到这种局面所带来的契机,于1533年12月31日命令皮埃尔-维若特火速赶到日内瓦,以协助法雷尔。维若特于1534年1月4日抵达日内瓦。

日内瓦市议会决定效法苏黎世和伯尔尼的模式,让法雷尔与天主教对手公开辩论,以确定基督教福音派与天主教派孰优孰劣。与巴黎神学院联系甚密的多米尼克会(Dominican)神学博士盖伊-弗里迪(Guy Furbity),应邀代表天主教一方。公开辩论定于1534年1月27日,辩论的核心是教皇权柄的问题。然而,天主教代表指出法雷尔只是瑞士联邦的傀儡,之后的辩论就陷入一片混乱。辩论本身的结果并不清楚,只是人们想当然地认为宗教改革派胜利了。让恩-德-鞠赛(Jeanne de Jussy)在其回忆录《加尔文教义的根源》(Le levain du Calvinisme)一书中,记录了这一既生动又具讽刺意味的事件。让恩-德-鞠赛在辩论发生时刚到圣克莱尔(Sainte-Claire)修道院不久。这座修道院坐落在通向日内瓦中心四人堡(Bourg-de-Four)的弗迪安街(Rue Verdaine),后来成为我们前面提过的日内瓦公立医院,负责管理宗教改革后城市的社会福利事业。弗里堡对于局势的发展十分愤慨,就此和整个事件完全脱离关系:5月15日弗里堡终止与日内瓦的同盟关系。突然之间,日内瓦只剩下一个保护者,就是属于新教(Protestant)的伯尔尼,而伯尔尼给钱才办事的风格,早已名声在外。根据结盟协议条款,日内瓦不得不为伯尔尼所提供的任何帮助付款。金融与政治的危机看来已是不可避免。

在危机产生的过程中,受伯尔尼保护的法雷尔和维若特不断给日内瓦市议会施加压力,要求它全盘接受宗教改革,而不是部分、零星地接受。市议会稍作让步,他们于1535年初夏,宣布废止天主教的弥撒。日内瓦主教于8月22日将日内瓦全城市民逐出教会,以此作为报复。天主教神职人员和宗教人士立即撤离日内瓦,来到萨伏伊统治的阿讷西(Annecy)寻求庇护。日内瓦市议会接管了教会土地和财产,废除了传统的领主权和神职建制。为了表示蔑视,他们甚至于11月26日开设了自己的公众造币厂。城市的新币上印着响亮的口号,这个口号将在整个宗教改革运动中回响:黑暗之后是光明(posttenebras lux)!

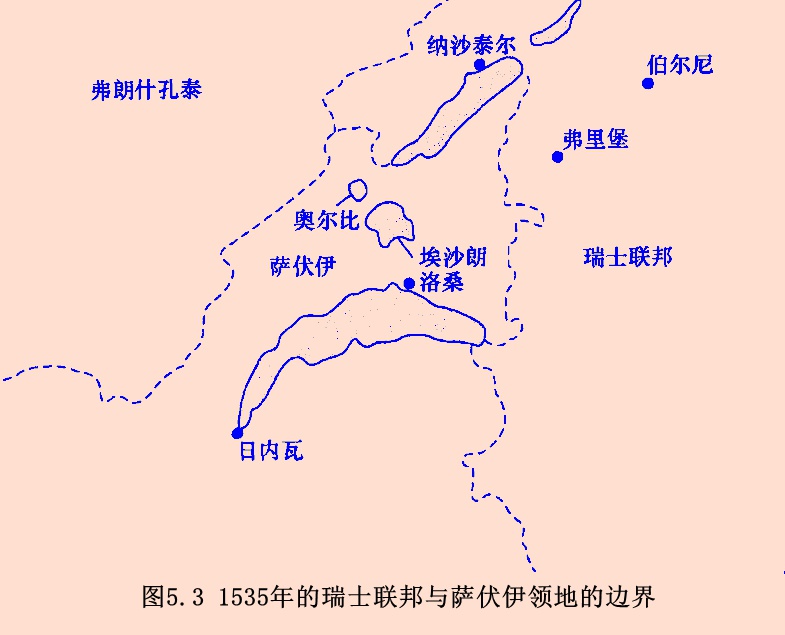

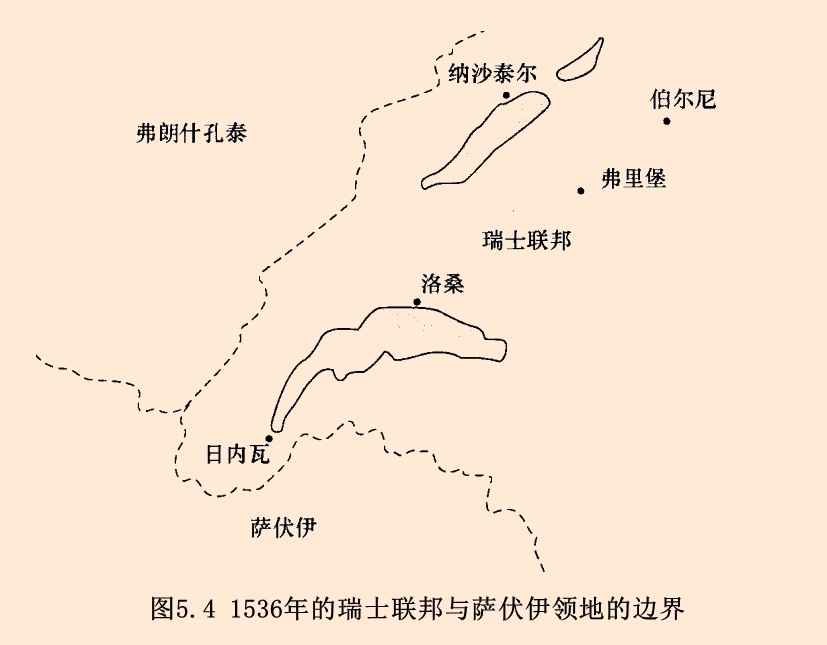

萨伏伊对于事态的发展如今有了高度警觉,并用马基雅维利式的方法予以回应:外交行不通,便动用武力干涉以获得结果。1536年1月前,日内瓦全线被长期围攻,与外界的一切联系都被切断。日内瓦毫无办法,只得向伯尔尼求助。伯尔尼出手之余没有忽略这个局面带来的可能性:显然伯尔尼可以借此拓展自己的政治影响力。1477年查理公爵率领的勃艮第人(Charles the Bold and the Burgundians)战败之后,瑞士联邦一直渴望向西部萨伏伊的领域扩大自己的影响。在勃艮第战争中,伯尔尼和弗里堡各自联合兼并了萨伏伊领地中大面积的地域。伯尔尼占领艾尔拉(Erlach)、奥尔门茨(Les Ormonts)、艾格勒(Aigle)和贝城(Bex)。弗里堡则占领了伊冷斯(Illens)。伯尔尼和弗里堡这两个小行政区又联手占领了茂拉特(Morat)、格朗松(Grandson)、奥尔比(Orbe)和埃沙朗(Echallens)。瓦莱州(Le Valais)乘萨伏伊势单力薄之际,占领了位于威特罗兹(Vétroz)和马松格兹(Massongez)之间的莱芒湖(Lac Léman)东南的罗讷河河谷(Rhône valley)。

对奥尔比和埃沙朗的占领尤为重要。尽管从面积上而言它们显得微不足道,然而,它们却深人萨伏伊的腹地。自从1477年以来,伯尔尼人(Bernese)就认为到兼并沃州的时候了。16世纪30年代早期,奥尔比成为该地区推广新教的中心。皮埃尔,维若特就来自奥尔比,后来成为该地区宗教改革运动的核心人物。日内瓦的求助似乎为占据萨伏伊领地及其他领地提供了合理的借口。伯尔尼、弗里堡和瓦莱州便开始利用这样的局面。

伯尔尼的军队向西出击,将洛桑收归己有,洛桑曾于1525年与伯尔尼和弗里堡确定盟国关系。这次伯尔尼占领整个沃州,日内瓦周边所有地区都已沦陷,其中包括热克斯地区(Pays de Gex)、台涅和盖拉德辖区(Ternier and Gaillard Bailiwicks)。这就在日内瓦和其前主人萨伏伊之间形成了一条伯尔尼占领的防线。最终,伯尔尼人占领了位于莱芒湖南岸的沙布莱(Chablais)西部地区。与此同时,弗里堡占领了埃斯塔瓦耶(Estavayer)、罗卡圣德(Roment-Châtel-Saint-Denis)、苏皮埃尔(Surpierre)、维森斯(Vuissens)和圣欧班(Saint-Aubin)。瓦莱州也将自己的领地拓展到沙布莱东部地区。

2月2日,伯尔尼人进人日内瓦。三天之后,真相大白,他们的目的并非只是将日内瓦从萨伏伊手中解放出来,而是使日内瓦依附于伯尔尼。伯尔尼占领军向日内瓦要求萨伏伊过去所享受的同等权利。到了2月17日,局面有所改变。伯尔尼放弃了原来的要求。出于某种原因,日内瓦并没有陷人与洛桑同样的不幸命运,而是以服从某些条约为前提,获准保持独立。也许伯尔尼人注意到附近野心勃勃的法国军队,出于担忧而不过分扩张自己的领地。

日内瓦共和国因此举行开国大典,同时也不得不面对因为独立战争耗费了相当大的开支所带来的金融危机。原本无人重视的防御工程得到重新修建,郊区被夷为平地,其上的居民被搬迁,并且雇用了大批士兵,而这一切构成了战争期间的开支。此外,还要为伯尔尼提供的援助付款。日内瓦的司库克劳德-佩特斯(Claude Pertemps)借助于一个强有力的“世俗化”运动,得以应付这笔开销,在这个“世俗化”运动中,日内瓦市议会没收了所有教会财产和日内瓦城内的一切税收。日内瓦坚定不移地投身于宗教改革之后,福音派的大量财政资助也源源来到。除此之外,凡在1534-1536年从日内瓦逃跑,现在又想回来的市民必须缴纳罚款。事实上,为日内瓦独立战争买单的是那些失败者。

法雷尔此时向日内瓦市议会施加压力,要求它明确地采纳宗教改革。他的要求获得积极的回应:5月19日,小议会(Little Council)决定召集“大型会议,征询民意,是否愿意按照宗教改革后的信仰生活”。不到一周之后的5月25日,日内瓦公民公开集会投票,发誓“按着福音的法则和上帝的道生活,废除所有的教皇弊端”。就这样,日内瓦结束了宗教改革的第一阶段。日内瓦共和国的独立保持了250年,直到18世纪末的最后十年,法国革命军最终侵略并占领日内瓦。

日内瓦公民的宣言似乎已经开创了一个宗教改革的教会。但是事实上,它只是形成了一个具有宗教改革意识的真空教会,意愿多过行动。抛弃天主教容易,建造教会体制与秩序的新系统就没那么简单了。没有明确的宗教神学思想,不但不可能迈出实质性的一步,而且很可能落入混乱状态。随着约翰-加尔文的到来,法雷尔相信自己已经找到了他与日内瓦所需要的人。然而,加尔文是如何来到日内瓦的呢?