04信仰与信经

第4章:信经:公众眼中的信仰

我最生动的童年记忆之一是在20世纪50年代的某一天去爱尔兰乡村的教堂。当时,会众被要求背诵《阿塔那修信经》(Athanasian Creed),并使用旧版的《公祷书》(MPrayer Book),我们正在背诵深奥的“父不可测透,子不可测透,圣灵亦不可测透”时,突然一位老农夫打断了流程,喊道:“这简直不知所云!”我当时深有同感。这些语句对我来讲毫无意义,而且对于我几年后成为无神论者,或许还起到了推波助澜的作用。

许多基督徒都能切身体会老农夫的感受。信经似乎总在堆砌辞藻,冗长而且公式化。其实,信经这一文字的器皿承载着福音的宝藏。我们需要将其视作一扇窗或是一个镜头,去观看或对焦。信经本身不是目的,而是达成目标的手段,这目标就是去发现上帝改变生命的异象。

信经与信仰生活

我们通常将信仰视为一系列信条的清单。你先要决定是否相信上帝。想清楚这一点,再看下一项。当你终于来到最后一项,便可以说:“阿们!是的,我相信!”然而,真实的信仰并非如此,而是关乎看到位于基督教核心的全景——被它吸引而开始进一步的探索。或者说这就像坠入爱河的恋人渴望更多地彼此了解。先有了爱与信任,随后会有更多发现。

尝试思考福音书所记载的耶稣对彼得和安德烈的呼召。拿撒勒人耶稣在加利利的海边看见打鱼的彼得和安德烈(可1:16-20),只对他们说了简单的几个字:“来跟从我。”他没有解释自己是谁。最初的两位门徒认定耶稣是全然可信靠的,便舍了网——他们赖以生活的全部——来跟从耶稣。他们选择把自己全然交托给耶稣,尽管并不了解他是谁,却认出他的与众不同。

我们也许会惆怅地叹惋世界为何不能永远这样简单。首批门徒在跟随耶稣之前并没有被要求背诵信经!为什么我们需要?如果信仰的核心是全然信靠耶稣基督,又为什么把它搞得如此复杂?

这是完全合情合理的问题。或许我们还记得,尽管彼得和安德烈的信仰之旅始于加利利的海边,却不止于此。纵观福音书-我们会发现随着门徒逐渐加深了对拿撒勒人耶稣身份和意义的了解,他们的信心也渐渐加增了。一开始,他们对他是信任;随着时间的推移,通过回答一连串的疑问,这种个人信任被辅以(并非取而代之)信心。拿撒勒人耶稣在以色列的故事中起到什么作用?他有何特别之处?跟随他意味着什么?他对门徒自己的故事产生了什么影响?门徒正是通过回答这些问题并向他人讲述耶稣的重要性,才发现必须用语言来表达对他的信仰。信经是早期教会精心挑选出来形成共识的语言,旨在呈现基督教信仰的核心。信经对基督教信仰的描述正如地图对风景的描绘。

理解信经的另一种方式,是将其视为一副骨架,在信仰上支持供养生命的各种器官。如果没有坚挺的骨架,身体就会倒下,无法自我支撑。正是相互连接的骨骼所构成的骨架为维持生命所必须的各个器官提供了稳定的结构。心脏将血液输往全身;肺部将生命必需的氧气输送给血液;动脉和静脉将血液输送到身体所需的部位。这些器官都十分重要,但需要骨架的支撑才能正常运作。

脱离鲜活的信仰单独来看信经,无非是辞藻的堆砌。人们在背诵信经时,极可能对其隐藏的含义一无所知。医学院学生手中的骨架象征着死亡,因为维持生命所需的重要器官已不复存在。信经也可以成为对冰冷且毫无生气的信仰的宣告。信经原本是用来相信的,现在却仅仅拿来背诵。

然而,信经不应孤立来看。它是更大整体的一部分,是内心真实鲜活的信仰外面的一层保护壳。这个信仰的基础,是我们借着耶稣基督,倚靠圣灵的力量,与上帝建立起爱的关系。信仰的重要器官是祷告、敬拜和尊崇。

信仰、信念和信经

基督教教会的两大信经——《使徒信经》(Apostles’Creed)和《尼西亚信经》(HNicene Creed),参见附录——因在基督徒崇拜中被广泛使用,已为大家所熟知。但它们为何存在?我们真的需要它们吗?毕竟,除了基督教,世界主要宗教中没有任何一种使用信经,就连教义极其清晰的犹太教、伊斯兰教等一神宗教,也没有信经。我们先以信仰最简单的形式——信任——来探讨这些问题,看看可以得出什么结论。

福音书中有一幕十分感人,是在各各他有两名犯人与耶稣基督同钉十字架。其中一位犯人代表消极悲观的犬儒主义者,他讥笑基督。另一位却认出了基督的与众不同,尽管他不确定如何用语言表达他的洞见,却深知这个人值得信赖。“耶稣啊,你得国降临的时候,求你记念我!”(路23:42)他用简单的话语充满信心地交托,虽然缺乏神学方面的严谨,却已经足够。基督的回答响彻后世:“我实在告诉你,今日你要同我在乐园里了。”

我们对被钉的那个犯人一无所知,甚至不知道他的名字,但他是基督徒信心的典范。他坚定地表达了热诚和决心,愿意把自己交托给耶稣,这才是真正重要的。他信靠耶稣。许多人被基督在十字架上难解的孤独所吸引,本能地意识到耶稣手握通往永生的钥匙。在一个人委身以后,他的神学思想自然会提升。

在这个前提下,历代基督徒作家区分了“faith”一词的两层含义。第一层含义是指“我们相信所凭之信心”(faith by which we believe),是一种信任和赞同的行为,即向上帝说“是”,并且认定他为我们生命和思想的可靠基石。第二层含义是指“我们所相信的信仰”(faith which we believe),即一套信仰体系。从这层意义上说,信仰指的是我们相信的内容,而非相信和信任行为本身。虽然对“信仰”的这两种理解如同硬币的正反面-是不可分割的,但仍有必要进行区分。信经主要与“bith”一词的第二层含义有关,但以第一层含义为先决条件。

对上帝有信心就是相信上帝。信经用语言表达出了信仰的实质。相较于相信和委身,信经是次要的,但不表明它不重要、可有可无。信徒与上帝之间通过祷告和敬拜来维系的关系,需要用文字和概念加以探讨。中世纪神学家坎特伯雷的安瑟伦(Anselm of Canterbury,约1033-1109)在”信仰寻求理解”(faith seeking understanding)的口号中说明了这一点。我们被呼召去尽心、尽性、尽意地爱上帝(太22:37)。信仰生活的一部分,在于深入了解我们所信靠的上帝。

切斯特顿对此也颇有见地,他认为人类是“发明信条的活物”。他观察到“树木是没有信条的”。人人都是不可知论者,直到他的生命出现了不可知论无法解释的危机和无法满足的需要。切斯特顿认为,那些大声疾呼“人类需要从信条中解放出来”的人,就好比科学家满怀信心地声称“人类没有氧气也可以存活”。无论信经是直白还是含蓄,属乎宗教还是世俗,它都是人类生存的一部分。

塞耶斯提出了相似的观点。她嘲笑那些假借“宽容”之名,拒绝相信任何事物的人。她写道:“这种与人生重大问题脱节的犬儒主义者,什么都不相信,什么都不关心,什么都不追寻,也什么都不干涉,没有喜好,没有厌恶,找不到任何目标,就这样盲目地活着。他还活着,只是因为找不到死的理由。”塞耶斯认为,这并非对宽容的肯定,而是绝望的告白。

塞耶斯是正确的。我们无法脱离意义的架构而生存。当你找到了人生重大问题的答案,会紧紧抓住不放。为什么?因为它们意义非凡,能够改变生命。犬儒主义者认为人生的重大问题是无解的,并因此迁怒于那些已经发现答案的人,暗自担心这些答案或许是正确的。那些目空一切宣称“我没有信仰”的人,很多时候真正的意思是:“我不想思考那些深层次的问题,因为我担心找到会给我带来不便的答案。”

这是路易斯在20世纪20年代思考人生重大问题时的发现。他不愿相信上帝,并认为这个想法很危险,尤其会威胁到人的自主性。“友好的不可知论者会兴致勃勃地谈论’人类对上帝的追寻估计那时候他们还对我(当时也是不可知论者)说起过老鼠寻找猫。”’渐渐地,路易斯意识到自己别无选择。上帝不只是一个概念,而是活生生的现实,他亲自靠近路易斯。曾被路易斯理解为“哲学定理、带来头脑盛宴”的上帝,“开始晃动、起身、甩开裹尸布并站起来行走,活生生地展现在眼前”。他再也无法抗拒上帝了。作为“全英国最不情愿的归信者”,路易斯终于迈进崭新的世界,开始了探索之旅。

基督教信经搭建起人生意义的架构,我们因而找到了自己在历史版图上的位置,并借此理解身边的事物。接下来,我们将探讨信经的产生、作用及其如何形塑了基督教思想和我们今天的生活。

信经是如何产生的

基督教最初的三个世纪,没有信经,基督徒尚可生存下去。这并非因为他们对所信的不感兴趣,而是基督教世界尚未形成普遍的公共信仰标准。这就不难看出当时存在的问题。2世纪初,罗马帝国处于鼎盛时期,其领土涵盖了整个地中海地区。基督教在该地区以惊人的速度传播,但由于是非法宗教,信徒被迫进行秘密的聚会和敬拜。由于被罗马当局逮捕的风险实在太大,基督徒领袖们根本无法聚在一处商议共同的信仰体系。

然而,历史记录表明,2世纪末,基督教世界达成了相当程度的共识。出于尚不完全明确的原因,罗马帝国全境的信徒在公开敬拜时,开始大声朗读某一特定著作,并视之为生活与思想的权威。地域差别自然是存在的,但在公元190年前后,某种非常类似于现代新约的文集已见雏形,而“信仰告白”则与现代的《使徒信经》十分相似。

这些文集和“信仰告白”用于独立的当地教会,并且当初似乎主要是通过基督徒跨越帝国边境的活动得以传播和采用。某些备受推崇的教会为其他教会的发展方向奠定了基调。大城市(例如亚历山大、安提阿、耶路撒冷和罗马)的基督徒领袖各自发展出传授信仰的独特方式,并形成信经的原型。鉴于帝国首都罗马“永恒之城”(eternal city)的地位,那些在罗马使用的信经尤为引人注目。

参加基督教崇拜是十分庄严郑重的。初信者必须经过严格的审查(因为他们很可能是罗马间谍)并接受严格的基要真理的教导才能获准加入。洗礼标志着正式加入基督徒团体。信徒在接受洗礼时要回答以下三个问题,以确认其信仰:

1、你是否相信上帝——全能的父?

2、你是否相信耶稣基督——上帝的独生子?

3、你是否相信圣灵?

尽管有时所提的问题更为详细深入,但由以上三个问题组成的基本框架已为东西方教会所普遍接受。从某种意义上说,它反映出复活的基督留给门徒的“大使命”:“所以,你们要去,使万民作我的门徒,奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”(太28:19)通过对每一个问题都回答“我相信”,准备受洗者表达出对基督教全景的信心,当然这一信心并不仅限于这三个组成部分。

“信仰准则”

公元2世纪末,表述清晰的信经文本已逐渐成为实用的信仰纲要,并为著名的教会及基督教领袖所使用。虽然用词略有差异,但是宣言体现的整个基督教世界中的共性还是远大于细节上的分歧。渐渐地,宣言成为众所周知的regulae fidei(这个拉丁短语意为“信仰准则”[rules of faith])。3世纪初,说拉丁语的神学家德尔图良(Tertullian,约160-225)在其著作中指出,基督徒相信:

……只有一位上帝,他是世界的创造者,万物都是借着他在万古以先赐下的道(Word),从虚空之中被造的;这道就是上帝的儿子,奉上帝之名,以各种方式向人类的先祖显现,对不同时代的先知说话,最后借着圣灵、因着圣父的权能,从天降下,在童女马利亚腹中成了肉身,由她而生,是为耶稣基督;他传讲天国的新律法与新应许,广施神迹;被钉死在十字架上,第三天复活;升了天,坐在父的右边;并赐下圣灵,取代自己的位置,引导一切信他的人;他将来必在荣耀中降临,接取众圣徒,得享永恒的生命和属天的应许。

虽然德尔图良的“信仰准则”和《使徒信经》相比,明显存在一些差异,但两者还是非常相似的。它们和其他信仰准则各有所长,广受好评。经过几代人采用和推敲,基督徒终于形成一定的共识。《使徒信经》是基督教世界经过漫长的反思与完善最终形成的成果,这一“信仰准则”最终被采纳,并没有屈服于任何外在权威,而是凭借其内在的优越性。

《使徒信经》主要有两点功用。首先,它是信仰的共同声明,通过公共崇拜的反复背诵,方便记忆,初信者也可以借此承认和概括出基督教信仰。其次,《使徒信经》是非常有效的传道和教导的工具。它提纲挈领地列出信仰的基本主题供深入探讨和研究,尤其适用于布道。

那么《尼西亚信经》呢?要了解它的发展历程,先要清楚一点:随着罗马皇帝君士坦丁归信基督,基督教的地位在4世纪初发生了翻天覆地的变化.终于成为合法宗教。信众和基督徒领袖们不再受到政府任何形式的侵扰与迫害,基督教崇拜不必再秘密举行,基督徒领袖也可以自由聚会和行动。

随着基督教逐渐发展为罗马帝国的国教,君士坦丁大帝明确表示希望基督教能够发挥古罗马宗教的作用,特别是要形成一股统一的力量。必须解决基督教内部造成分裂的问题,以便教会示范并推动整个帝国实现君士坦丁所期盼的统一。

当时,基督教内部存在一些争论,包括那个时代的大城市中主教的地位问题。基督教已经在罗马、亚历山大和安提阿等大城市站稳了脚跟,在耶路撒冷古城也有重要影响。那么,哪个教会可以在帝国中占据主导地位?谁是最高级别的主教?(最终罗马被赋予最高地位。)其他的分歧更具神学性质,尤其是关于如何最好地表达耶稣基督的身份和他的重要性。

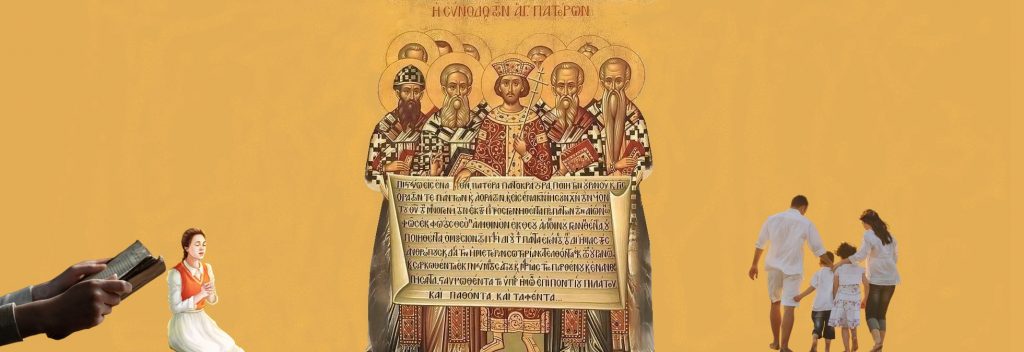

公元325年,君士坦丁大帝在小亚细亚(今土耳其)的尼西亚城召开了基督教主教参加的大公会议。会上达成的决议成为新版信经的基础。(我们现在所说的《尼西亚信经》实际上是325年信经的后续版本,在451年卡尔西顿公会议[Council of Chalcedon]上得以通过。)各主教和罗马皇帝强制要求教会采用325年的信经。值得注意的是,起初,《尼西亚信经》并不像《使徒信经》那样历经几代人的发展而形成广泛共识。

我们因此可以看出——尽管这一观点仍存争议——目前基督教普遍使用的两大信经的发展道路截然不同。《使徒信经》产生于基层基督徒群体,历经几代人的发展,赢得了广泛的赞同和支持。而《尼西亚信经》是为了响应罗马皇帝在帝国境内统一宗教的号召,由主教大会制定而成。从某种意义上说,《使徒信经》是“人民的信经”,而《尼西亚信经》则是“主教的信经”。

简要地回顾时至今日依然被普遍使用的两大信经的起源历史,有助于我们了解信经的产生过程,但我们尚未阐释信经的具体内容。想要理解信经的具体形成过程,我们需要做更深入的研究。

整合圣经的主题

基督教信经的主要作用是归纳、整合圣经的重要主题。早期基督教信仰的表述往往简短,例如一句简单的信仰告白——“耶稣是主!”(罗10:9;林前12:3),新约包含了稍长一些类似于信经的表述,例如:

我们只有一位上帝,就是父,万物都本于他,我们也归于他;并有一位主,就是耶稣基督,万物都是借着他有的,我们也是借着他有的。(林前8:6)

我当日所领受又传给你们的,第一,就是基督照圣经所说,为我们的罪死了,而且埋葬了,又照圣经所说,第三天复活了。(林前15:3-4)

[耶稣基督]在肉身显现,被圣灵称义,被天使看见,被传于外邦,被世人信服,被接在荣耀里。(提前3:6)

以上经文及类似经文分散在圣经各处,它们没有被整合成为我们今天所谓的“系统神学”。比如新约书信部分汇总了关于生活在非基督教环境的忠告、对基督徒家庭行为的思考、对公共敬拜的指导建议以及无比宝贵的神学教导。

但这对于那些想更多了解基督教信仰具体内容的人又有何意义呢?基督徒作家一贯强调信经并非圣经的补充,而是总结归纳圣经的重要主题,并提供一套了解圣经全貌的框架。4世纪,耶路撒冷的西里尔(Cyril of Jerusalem,约313-386)清楚地阐明了这一点。他要求读者们将信经铭记于心,并解释了信经与圣经的关系。

这一对信仰的总结是为了……完整地呈现出汇总了圣经最重要信息的信仰教训。正如一粒小小的芥菜种孕育了茂盛的枝干,信仰概要用寥寥数语概括了旧约和新约中全部对真宗教的知识。

西里尔显然借鉴了早前的作家,他的解读赢得了所有基督教教会的一致认可。信经不是由某个人(无论多么显赫)起草的个人信仰声明,而是基督徒群体的公开宣言。这一宣言是伴随着基督徒群体不断反思丰富的文化传统与信仰遗产,努力寻找尽量简洁的表达方式而形成的。

但不可否认的是,一些被很多人视为重要的圣经主题并没有纳入这两份信经。例如,信经中没有提及基督教会和以色列的关系,也没有说明耶稣基督是对旧约预言的应验,而后者是《马太福音》和保罗部分书信的一大主题。《使徒信经》没有明确提及基督的神性,而这却是《尼西亚信经》的重要内容。

如果信经并非也从未有意取代圣经,那么它一定提供了一套解读圣经的框架。这是基督教神学的一大主题,即如何“正确”或“最佳”地解读圣经。早期基督教对此也尤为看重。里昂的爱任纽(Irenaeus of Lyons)是2世纪重要的神学家,他曾痛斥那些看似标新立异,实则与基督教毫无关联的解读圣经的方式,并否定他们这样做的权利。他认为使徒阅读圣经的方式是基督徒的读经典范。新约所谓“信仰的财富”(提前6:19)意指基督教信仰的基本主题,先托付给使徒,继而传于后代。实际上,爱任纽认为我们继承了使徒两项财富:新约经文和解释这些经文的正确方法。爱任纽将“使徒留下的传说”视为防止圣经被歪曲和误解的安全保障。

信经提炼出基督徒群体对圣经最佳解读方式的深入思考,整合出对信仰最稳妥、真实的表述。信经是开启圣经的钥匙,是带领我们找到宝藏的地图,但它并非宝藏本身。

让我们在此稍作停留。在地理大发现时代,欧洲航海员开辟了从欧洲到亚洲的新贸易路线,包括发现了美洲大陆。他们坚持作航海记录,探测地标以确定航线,并记录下用来躲避风暴的避风港和可致沉船的危险暗礁的位置。这些日志被称为“航海指南”(rutters,来自法语单词routier,意思是“地图”)。它们是航海家的经验总结,可以传授给他人,并教导他们写出同样的航海日志。

信经就是信仰的航海指南。它讲述了基督徒群体如何找寻到解读圣经的最佳方式,并将其经验传递下来,使我们从中受益。祖辈们先于我们努力克服了这些问题,我们可以汲取他们的智慧和经验。信经会提醒我们哪些是必须绕开的珊瑚礁一比如认为拿撒勒人耶稣仅仅“像”上帝,也会告诉我们哪里是安全的锚地——如三位一体教义,早期基督徒认为该教义是对圣经见证的可靠丰富的总结。

这就引出信经暗含的一个主题——连结基督教历史的重要性。

与基督教历史合一

公元2至3世纪,《使徒信经》的早期版本开始出现于罗马帝国境内的基督徒群体中。那时,罗马当局视承认基督教信仰的人为颠覆分子,凡在罗马认信的基督徒都有可能被处死。

殉道者查士丁(Justin Martyr,100-165)是一位罗马的基督教神学家,于165年被捕。面对罗马官长的审讯,他拒绝向传统的罗马神祇下拜或献祭,而是如此宣告了他的信仰:

我们敬拜基督徒的上帝,他是独一的创造主,全世界可见与不可见的万物都是由他造的。主耶稣基督,上帝的独生子,众先知曾预言他要作救恩的使者、好门徒的老师,来拯救普世的人。

这是公认的现代信经的雏形,查士丁却为此被斩首殉道,付出了生命的代价。

我们开始认识到,背诵《使徒信经》不仅仅是逐一读出信念的一览表。当我们与历代基督徒的历史相连结,从而向早期信徒(他们的认信招致危险甚至死亡)的信仰见证致以崇高的敬意时,我们就赋予了信经新的含义。我们不妨将信经视为历代基督徒见证的花名册,好比一件珍贵的传家宝,代代相传。

同已故的圣徒、殉道者和平信徒团契相通的宏伟主题,记载在剑桥大学国王学院“九课与圣诞颂歌礼拜”的“始礼祷文”中(不同于我们在第三章所引述的内容):

让我们在上帝面前纪念那些曾与我们一同欢乐,现在已经到达彼岸,有着更荣耀光照的人们,他们的数目无法计算,他们的希望在取了肉身的圣道之中,我们与他们在主耶稣里永远合而为一。

信经将我们与罗马帝国时期的忠实信徒同列,真是既令人兴奋又让人惭愧。我们因此认识到,当我们在世界的竞技场上奔走那信心之路时,正有“许多的见证人,如同云彩围着我们”(来12:1)。当我们竭尽全力向前奔跑时,那些已经完成比赛的信徒正为我们鼓劲喝彩。

如果信经的语言因熟悉而黯淡,请记住,与我们在基督里合一的先辈正鼓励我们重新审视信经,视其为抗辩、自我界定、拒绝妥协以及成为门徒的标志。当你吟诵信经时-不妨将自己视作从前的殉道者和圣徒,他们曾使用同样的语言承认同样的信仰,当我们努力在世界中活出自己的信仰时,他们正在对我们微笑。

还有一点值得思考。当我们行走天路时,那些先于我们走完信仰之旅的圣徒可以为我们指点迷津。他们曾发出同样的疑问,他们的回答鼓舞了仍在苦苦挣扎的我们。伟大的中世纪神学家索尔兹伯里的约翰(John of Salisbury,1120-1180)使用令人印象深刻的比喻帮助我们理解这一点。

我们都坐在巨人的肩膀上。我们的视野比他们更广阔,并非因为我们的目光更犀利或身材更伟岸,而是因为他们用高大的身躯托起我们。

c.S.路易斯常说,我们需要扩展我们的属灵视野。历世历代伟大的基督教著作让我们“借他人之眼来看,借他人的想象来想象,感受他人之心如同感受我们自己的一样”。我们阅读基督教经典,让作者带我们走进信仰更深更远处,从而拓展了信仰的视野。这不是呆板的传统主义——注重过去仅仅因其年代久远;它是一种生活理念,即重视古老的智慧是因其仍具生命力和价值。美国著名的教会历史神学家雅罗斯拉夫-帕利坎(Jaroslav Pelikan,1923-2006)一针见血地指出:“传统是死人的活信仰;传统主义是活人的死信仰。”

信经提醒我们跨代际传递信仰的重要性,它将那些有益于表述、坚固信仰的语言、思想、仪式和意象代代相传。C.S.路易斯观察到我们生活在一个”时序势利”(chronological snobbery)的年代,以为最新的就是最好的。路易斯反驳道,古老的方法往往是一些久经考验、被时间证明可靠且可信的方法。我们需要让“来自远古的清爽海风吹醒我们的头脑”,扫清迷雾,使我们能够清楚地思考。前人已对生命与信仰的重大问题上下求索,我们何不汲取他们的智慧呢?

信经的形成

信经从根本上讲是对信仰的公开认信。它呈现出一幅实景图,从古至今赋予基督徒群体以生命、意义和方向。当我背诵信经时,其实是在做三件事。一是牢记这个“全景”是基督教信仰的基石;二是确认自己为该信仰群体的一员;三是宣告自己探索未知的意愿,并承认自己尚未了解的部分。信经激发人们挑战自己:它展现出一幅共同的愿景,鼓励我们不要停留在个人层面的摸索上。

有人可能就此会说:“是的,我的确相信并信靠上帝。但我不太理解信经提到的部分内容,还有一些我完全不明白!”

但是,请记住基督教是关乎“全景”的。信仰生活的部分正向“全景”这一整体发展,一开始不理解的内容后来会逐渐清晰。刚信主时,我觉得三位一体这一教义非常奇怪且令人费解。现在我明白了它的全部涵义。我们只需因着信心去相信,而不是用自己的经历、理解或领悟力去限制基督教的视野。无论过去还是现在,众信徒都鼓励我们向更远更深处探求。例如,当保罗谈到基督那“无限”或“测不透的丰富”(弗3:8)时,他非但没有阻止我们进一步寻求,反而鼓励我们这样做。向更深、更远处的探索将会发现超乎想象的宏伟壮丽,这一景观将会震撼我们。

因此,背诵信经既是确认我们已经发现并相信的真理,也是操练扩充对上帝和基督的理解。

信经与基督徒身份

早期基督徒面临的众多挑战之一是思想或宗教的同化。基督徒的信仰将他们从周围的世界观中分别出来,无论这些世界观是宗教性的还是世俗的。信徒和教会团体被称为是“世上的盐”,盐若失了味又会怎样呢?

随着基督教的影响力在罗马帝国日益扩大,基督教面临着威胁,即为了与罗马宗教和文化保持一致而放弃自己的独特身份。罗马的希坡律陀(Hippolytus of Rome,约170-约236)将教会比作一艘在暴风雨中颠簸的小船。“世界是海洋,教会则像一艘船,虽被海浪不停击打,却始终没有沉没。”然而,被主流文化倾覆的风险是真实存在的。教会若要幸免于难,就必须保持其完整性。

信经是确认、维持和保护基督徒身份的一种方式。背诵信经确保信徒个体及基督徒群体是与众不同的。信经提醒信徒留意他们真正的身份和目标。虽然他们还在这个世界生活劳作,信经所呈现的真实“全景”却表明他们的希望寄于别处。基督徒可能是一位罗马公民,但天上公民的身份远比这重要。

时至今日,这一点依然影响深远,尤其是对那些基督教占有重要历史地位的国家。在美国,基督教可以轻易成为主流文化的一部分,一种为美国文化披上宗教外衣的“公民宗教”(civil religion)。然而,基督教不是、也绝不能成为世俗传统价值观的堡垒。举例来说,尽管有些人认为教会应该成为传统婚姻观念的捍卫者,但我们在新约或早期基督教中却找不到类似的观点。将教会简单理解为传统的储藏室,借助宗教力量支持那些受到威胁的文化价值,这种做法是十分危险的。

第二次世界大战期间,塞耶斯在英国发表《信经还是混乱?》(Creed or Chaos?)这一演说,极好地论述了这一点。当时,许多人担心纳粹主义兴起和德军在西欧迅猛的军事扩张已经对传统道德观念构成威胁。塞耶斯认为,道德观念反映了道德背后的信条,而人们用之来为道德观念的可信度辩护。英国的知识分子急于摆脱基督教思想,却想保留住基督教的道德框架,他们没有意识到,基督教的价值观是无法脱离其根基而独立存在的。纳粹信仰衍生出一套道德价值观念体系,基督教信仰则产生了另一套价值体系。放弃基督教世界观,就不可能保留基督教伦理。塞耶斯嘲讽那些世俗主义者试图“坚持某种源于基督教教义的道德价值标准”,与此同时却竭力摆脱“这些价值观念唯一的理性基础——教义”。

最后,塞耶斯直言,真正的战争无关乎道德价值,而在于道德价值背后的世界观。保护基督教的独特性是维护基督教价值观的根本前提。教义阐述了基督教对现实的独到“视角”,并提醒基督徒,他们的生活和思想的形成最终都受到这种观念的影响。没有教义,道德就会出现混乱。一个“没有教义的”基督教是不可能存在的,因为基督徒必须思考他们信仰的本质及其对生活方式的影响。

我们花了很长篇幅来探讨基督教信仰的本质和信经在基督徒生活中的地位。接下来,我们还需要思考基督教的另一重大主题——信仰给生活方式带来的转变。我们将在下一章讨论这一点,让我们首先来看信经的开场白:“我信”。