02信仰与信经

第2章:地图、透镜与光线:理解事物

发现新奇的事物总能为生活增添趣味。我的一位同事在读过《白鲸记》(Moby Dick)之后,被赫尔曼-梅尔维尔(Hermann Melville)那句”对遥不可及的事物永恒的渴望”所鼓舞,开始去世界上遥远的地方旅行:第一年他访问了越南的高地,第二年他坐上了阿根廷巴塔哥尼亚(Patagonia)的火车。他被一种难以抑制的渴望驱使,去寻找新的事物,就像梅尔维尔曾经历的在“禁海上航行,野岸处登陆”。

然而,还有另一个发现之旅我们可以去体验,正如法国小说家马塞尔-普鲁斯特(Marcel Proust,1871-1922)所言:”不在于找寻全新的风光,而在于拥有全新的眼光。”这样一来,熟悉的事物将展现出新的涵义,普通的事物也不再寻常。只有开启双眼、恢复视力,才能看到事物的本真。

以全新的眼光看待事物

为要阐明这一要点,我先来讲述一块神秘之石的故事。这块神秘的石头发现于英国南部多塞特郡(Dorset)的坎福德学校(Canford School)。该校始建于1923年,校址原是一座古老的乡村庄园,后被买下翻新用于教学。这座房屋之前的主人亨利-莱亚德爵士(Sir Henry Layard,1818-1894)是维多利亚时代一位杰出的考古学家,他一生花了大量时间在美索不达米亚挖掘古代遗址,因在1845年发现“消失”了的尼尼微城而广受赞誉。建筑工人在将房屋改建成学校时,从一间屋子里发现了几块大石头。学校管理者不知该如何处置。其中一块石头一度用来支撑学校的飞镖靶子,后来又转给售卖饮料和甜点的小卖部。

1994年,哥伦比亚大学艺术史教授约翰-罗素(John Russell)正研究一本关于莱亚德的书籍,他前往坎福德学校参观丿考察期间,靠近饮料机和披萨柜台的这块扁平的石头引起他的注意。在参观了伦敦的大英博物馆后,他意识到这是莱亚德从亚述国王阿淑尔纳西尔帕二世(Assurnasirpal II,公元前883-前859)王宫运到英国的三千年前的浮雕饰板。1994年底,这块石头在佳士得(Christie’s)拍出创纪录的一千一百八十万美元。

罗素看到石头的第一眼,以为它只是古代亚述浮雕的一块廉价的石膏副本。待他眼睛明亮了,才看出这块石头的真面目,认清它的真实价值。于是对石头的认识和估价方式也相应发生根本改变。曾经被弃置的石头现在被公认为重要的历史文物,价值近一千二百万美元。

这里的关键点在于这块石头被用全新的眼光看待。罗素展现了哲学家艾丽丝-默多克所说的“专注”(attentiveness)——细心、有原则、投入地感知事物的本来面目,而不是只看到它们的表面。我们可能会带着一系列假设去接触某一事物,却发现这些假设与我们实际观察到的并不相符。于是我们开始寻找另一种更契合的方式来看待事物。

这是科学家比较熟悉的概念。科学哲学家N.R.汉森(N.R.Hanson,1924-1967)指出,不管你是否意识到,我们都在透过“理论的眼镜”看世界。什么样的眼镜可以使事物看起来最清晰?哈佛大学心理学家威廉-詹姆斯(William James,1842-1910)称宗教信仰其实是“相信某种看不见的秩序的存在,基于此,自然秩序的谜题可以被发现和破解”。要想发现“看不见的秩序”,需要开启一种全新的看待事物的方式,使我们能够从另一个角度来审视它们。这种方式并非存在于人的智慧之中,而是扎根于上帝的真实存在。

新约对这一点着墨颇多。保罗敦促他的读者“心意更新而变化”(罗12:2),是要我们戴上基督徒的眼镜来重新审视世界。新约使用了许多意象来阐释基督教信仰展望世界的新视角。我最喜欢的三个是:我们的视力被医治;眼目被打开;面纱被除去。

随着年岁渐增,我意识到其他人可以帮助我更好地看清事物。我未曾留意的,他们为我指出;我做错的,他们为我指正。正因如此,基督教是一个群体的而非个体的信仰。旁人可以帮助我们探索信仰的景致。C.S.路易斯发现他的友人诸如托尔金(J.R.R.Tolkien)和查尔斯-威廉姆斯(Charles Williams)的见解深深影响了他的基督教信仰。他们的看见有助于路易斯看得更远。

我自己的眼光有限,我会透过别人的眼光来看—–阅读伟大的文学作品使我成为千百个人,而我仍然是我自己。就像希腊诗歌中的夜空,我以无数的眼目观看,但仍旧是我在看。

我最喜欢伊夫林-沃在《旧地重游》中对探索信仰景致的描写,这本书我前面提到过。1930年,突然归信基督教的沃写信给一位朋友,讲述他的新信仰如何使他第一次认清事物:

归信就好似跨过壁炉架,从镜中荒诞的幻境中走出来,进入上帝创造的真实世界中,从而开启了美好且奇妙无穷的探索之旅。

在接受信仰之前,沃只是雾里看花、水中望月地窥见一个扭曲的世界。归信后,他看到了事物的本来面目。正如他日后的著作所描写的,他开始兴奋、热切且惊奇地探索新的景观。

但我们应该从哪里开始呢?我们如何才能认出真实世界的特征呢?有一个答案特别有助于我们理解基督教信仰。如果你想要探索风景,那么你需要一张地图。

地图:信仰的风景

探险家总会告诉你,一张好的地图对于判断方位至关重要。无论穿山越岭还是找寻回家的路,只要你会看地图,它就可以为你指明道路。地图展现了全景,帮助你识别当前位置或正在寻找的位置,然后你就会注意到一些蛛丝马迹。让我们在这一点上稍作停留。

最近我在牛津召开的一次讨论会上带领小组,讨论“富有想象力的信仰魅力”。我问在座的十几位组员,他们眼中信仰的可贵之处是什么。有人说信仰带来了稳定的生活,有人说即便在人生低谷也有上帝同在。有几位动情地讲述了被爱的感受,其他几位则谈到信仰有助于他们解读事物。大家都信仰相同的“全景”,但每个人却察觉到某个部分景致尤具感染力。

不过十分有趣的是人们在别人表述时的反应。看重基督教所强调的上帝之爱的人意识到,他们还可以从信仰中发现更多——比如信仰帮助他们理解事物。大家都认同信仰于我们大有裨益且意义深远,但也意识到信仰有更多值得欣赏之处。

青年时期的我被基督教吸引,是因为它能够解释事物。从某种程度说,我的归信十分理性。然而,随着年岁增长,我渐渐懂得欣赏信仰的其他方面——比如伦理观、强调生命的意义、确保个人身份(personal identity)的力量,以及它对想象力的巨大吸引力。所有这些特征(沿用地图的比喻)已然存在,我只是发现了它们。

但地图不同于风景。回想那些你去过的特别的地方——也许是加勒比海岛、翁布里亚(Umbrian)的景观或者加州的山脉和森林。你还记得体验自然之美是一种什么感受吗?想象这个特别的地方落在一张地图上,可是一个二维的标志如何能与三维的现实相媲美呢?我猜很难。一张地图无法传递出壮丽的风景那鲜艳的色彩、丰富的结构和淡淡的幽香。一张纸上的图示永远无法充分反映自然界的宏伟壮丽。但地图的作用本不在此。它旨在帮助你探索、发现并找到通往目的地的道路。

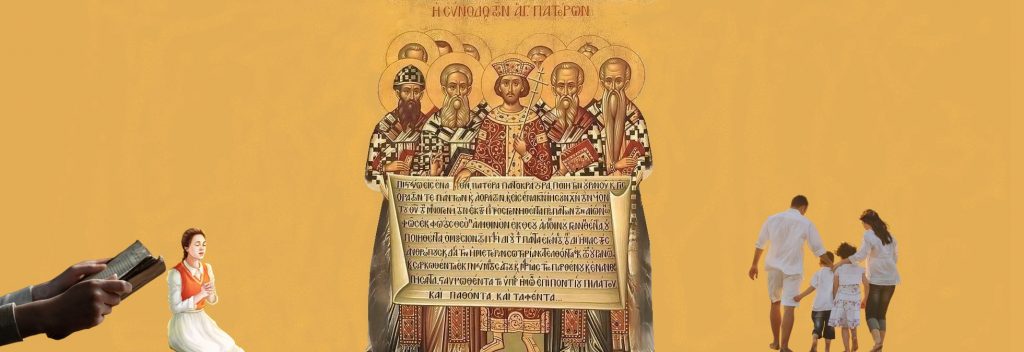

我们在信经中发现的地图是为了帮助我们探索信仰的风景并找到回家的路。它提炼了圣经的核心主题:一位荣耀、慈爱和公义的上帝在他创造的世界走入歧途后,仁慈又奇妙地将它更新并使其回转,直到他的旨意最终成全。我们本身就是这个故事的主要组成部分,它揭示了我们真正的目的、意义和价值——我们是谁、哪里出了错、对此上帝计划要做什么、作为回应我们应该如何做。

基督教教义不是各种独立无关的思想集合,而是由福音呈现出的令人信服的现实景象联结在一起。我们看到令人叹为观止的风景,往往先感受其美,然后再领悟其特点。欲理解教义,我们也要从整体入手。欣赏快照前先要领略全景。我们可以将信经比作地图,以此来解读基督教各教义之间的联系,好比地图展示了乡村和城市是如何由道路连在一起的。

本书稍后会对这些教义进行更详细的讨论,并分析“信仰的地图”是如何产生的。其实,地图的类比只是解读基督教信仰的方式之一。让我们继续前进,来看另一个类比。

透镜:聚焦现实

试想风和日丽的一天,你沿着沙滩漫步。前方是一片深蓝色的大海,无边无际地延伸至远方。当你远眺时,发现有个物体正在移动。你用随身带着的小型望远镜朝大海望去,起初一切都是模糊的.对焦之后,事物突然变得清晰而明亮。你可以看到远处闪闪发光的游艇,甚至可以辨认出甲板上走动的船员。

基督教使事物变得清晰。在很多人眼中,生活几乎没有任何意义。它看起来是那么随机、毫无意义且混乱无序,没有任何潜在的秩序或意义。我们出生,我们死去,其间无非是“痴人说梦,充满了喧哗与骚动,却无任何意义”。还有其他一些理解生命的方式。或许它们看起来毫无意义是因为没有对准焦距?或许是因为我们视线模糊?或许有别的方法让我们看得更清楚?

小时候,每年去一次家乡附近的游乐场对我来说是天大的乐事。我对那里的哈哈镜小屋记忆犹新。当我走过那些镜子时,会看到自己扭曲的身形,时胖时瘦,时高时矮,奇形怪状。难道这是我真实的样子吗,还是我仅仅看起来如此?什么是漫画艺术,什么又是现实?

基督教为我们提供了可以看清自我与世界本来面目的透镜。乔治-赫伯特(George Herbert,1593-1633)用他的诗句给出了最精辟的解释,特别是这几句:

人戴着眼镜观看,

定睛其上,

若他愿看透另一面,

就能瞥见天堂。

赫伯特是17世纪初的诗人,那时有两项发明使用到透镜(当时通常称之为“眼镜”),改变了人类对自然界的理解。赫伯特明确区分了不同的观看方式,即看着(looking at)和透过看(looking through)。你可以看着一扇窗或一台望远镜,也可以透过它们,发现一个全新的世界。

在赫伯特时代,人们透过显微镜可以看清花瓣与蝴蝶翅膀上色彩缤纷的细节;透过望远镜可以观测到木星的卫星和组成银河的大量恒星。这两样仪器帮助人们看到一直存在、但从前并不显而易见的事物,因为它们非人类视力所及。我们看不到是因为视力有限,只有拓展了视野才可以看见崭新的世界。

然而,赫伯特的诗句主要针对神学并关乎基督教教义的目标和定位。他提供了两种解读教义的方式。第一种是看,这是许多传统神学教科书采用的方式,即逐一列出各个教义,并体会各个观点的独到之处。第二种方式是透过它们看,就好比用一台望远镜去“瞥见天堂”——随着考察真相之能力的提升,可以享受到对现实的丰富观点。

接受基督教更大的“全景”有助于我们认识到,每一位照着上帝的形象被造的人都是极其宝贵的;地位和财富相较于认识上帝的丰盛,实在微不足道。托马斯-厄-肯培(Thomas a Kempis,约1380-1471)在其《效法基督》(The Imitation of Christ)这部灵修经典中写道,事实上“世间的荣耀已消逝殆尽”。

可是总有一些人选择继续透过哈哈镜看世界。默多克认识到一个令人不安的事实,就是人们常会发现现实中不堪的一面,总想找个相对体面的角度来看待世界。其结果是,“我们睁开眼睛,却不一定能看到眼前的一切”。为什么呢?因为我们“编织了一张焦虑、自我且扭曲的面纱将世界部分地掩盖起来”。有时我们又会戴上一副玫瑰色的眼镜,假装一切顺利。但真相总是那么令人不安。

相反,如果透过基督教的镜头看世界,可以把焦点对准自己的真实景况,使我们认识到自己不能再这样继续下去了。它使我们深刻认识到自己是有罪的,好比陷入坑中,无法脱困,需要有人前来搭救。用一个医学的比喻来说,基督教的理论框架好比一个诊断工具,告诉我们哪里出了问题,并提供相应的治疗方案,将我们从一切皆好的错觉中释放出来,并给出医治的良方。

灯光:照亮幽谷

基督教的思维方式照亮了世界,我们即便走在人生的幽谷中,依然能够看得清楚。想象你站在山峰之巅,俯瞰壮丽的景色。阴暗中,你面朝西方,身后的太阳冉冉升起。渐渐地,乡村的天空破晓,夜影消散尽无。脚下被照亮的一切其实几个小时前就已存在,但直到现在才显露出来。有光才看得见,才能分辨。

在基督教传统中,光的意象蕴含丰富的历史信息。“耶和华是我的亮光,是我的拯救。”(诗27:1)“你的话是我脚前的灯,是我路上的光。”(诗119:105)基督教神学家提出的核心观点之一,即光可以显露事物的本来面目.驱散错觉。光明可以对现实进行检验,迫使我们直面赤裸裸的真理。

我入读牛津大学第二年时的宿舍位于沃德姆学院(Wadham College)最古老的区域之一。夜晚时分,房间看起来十分雅致。然而一到清晨,从窗外倾泻进来的阳光就会显露出墙壁的裂缝、斑驳的壁纸和破旧的地毯。我常想,如果能生活在半明半暗中会更快乐,那样就不必面对褪色的环境了。

被动地直面现实——这里头隐藏着更黑暗的一面。很多人都读过二战时期犹太人遭纳粹大屠杀的历史,对奥斯维辛等集中营的残暴血腥和惨绝人寰感到震惊。然而,这些死亡集中营中最令人痛心的一点,是我们从中看到了自己。尽管有些无神论者荒谬地认为是上帝发动了大屠杀,但残酷的现实是,整个事件由人类一手策划实施。世俗理性主义者亚历山大-蒲柏(Alexander Pope,1688-1744)认为人类是“衡量一切的尺度”,因此很难接受人类可以如此凶残这一现实。正是因为意识到这一点,如我们之前所见,奥登放弃了他曾天真持守的人性本善观点,转而信靠了上帝。

奥登等人认识到基督教解读人性的角度要实际得多。这种观点认为我们是按着上帝的形象被造,而且都是有罪的。我们一方面被上帝的异象鼓舞激励,向上提升;另一方面却因人性的弱点,堕落沉沦。这种两难的困境我们并不陌生,保罗曾对其作出著名且深刻的阐释:“我所愿意的善,我反不做;我所不愿意的恶,我倒去做。”(罗7:19)

因此,从基督教的角度来看,我们必须认识到尽管人类的能力远超出大多数政治学或哲学所概括的范畴,我们堕落的潜能也是同样巨大的。基督教神学为我们提供了至关重要的镜头,以此来审视我们复杂的动机和目标:我们有上帝的形象,同时又是有罪的;我们既可以行善,又可以作恶;我们的历史文化一方面向往伟大与良善,另一方面却充斥着压迫与强暴。

这种认识自我的方式会令推崇人性者感到不安。对待令人不安的事实最简单的方法是否认或竭力掩盖。但这个事实不会消失。任何现实的“全景”必须能够解释人性深处那模糊的道德观。事实上,基督教的诠释之所以吸引人,是因为它正确地对待了“人类有能力故意作恶”这一事实。我们将在后续的一册书中对这一点作更多探讨。重要的是,我们需要一个可以信任的“全景”来解释现实中复杂的道德问题。

路易斯再次为基督教阐释现实的能力提供了绝佳说明。“我相信基督教如同相信太阳升起。不仅因为我看到了它,还因为借着它我看到了一切。”这一有力的诠释促使我们从解释世界这一角度来评判基督教。一种世界观的解释力越强,真实性就越高。基督教在这一领域的或成或败,是人们是否愿意相信它的原因之一。

切斯特顿对基督教解释事物的能力深信不疑,这也是他重拾信仰的关键所在。切斯特顿的信仰之旅在1903年出现决定性的转折。那年,他在报上发文阐释为何要以十分严肃的理性看待基督教。“我们回归基督教信仰,因为它呈现了现实世界的清晰图景。”

切斯特顿意识到,理论的检验必须借助观察。“判断一件外套是否合身,无需量身又量衣,只需穿上试试。”用切斯特顿自己的话说:

我们很多人已归信基督教信仰,并非源自这样或那样的观点,而是因其放之四海而皆准的理论——就像一件量身定制的外衣。当我们运用该理论,就好像戴了一顶魔术帽,历史摇身一变,成了一座透明的玻璃屋。

切斯特顿再次强调了我们反复重申的观点:基督教这幅全景图之所以引人注目,并非因为它的某个组成部分,而是因其整体的实相。个人对自然界的观察并不能“证明”基督教的真实性,相反,是基督教解释所观察事物的能力本身,证明了其真实性。“现象无法证明宗教,宗教却能解释现象。”

切斯特顿认为理论的优劣取决于启示的多寡及其对外在所见与内在经历的解释力。“一旦我们脑海中出现这个想法,许多事情都逐渐清晰起来,就像点燃了一盏明灯。”法国哲学家和社会活动家西蒙娜-薇依(Simone Weil,1909-1943)也作了很多相似论述。薇依在其短暂一生的后期发现了基督教信仰,被其破解人生谜题的方式深深吸引:

如果晚上出门打开手电,我会通过观察照亮了多少物体来判断手电筒的照明能力,而不会以观察灯泡本身的方式来判断……宗教,广义而论是一种灵性生活方式,是用投进世界多少亮光来衡量其价值的。

尽管基督教信仰照亮了周围世界,但仍留有阴暗。黑暗也许会逐渐明亮,但并非一切都会变得清晰。正如保罗所言:“我们如今仿佛对着镜子观看,模糊不清。”(林前13:12)他的比喻意指一种模糊不清甚至扭曲失真的看待事物的眼光,使我们看不到事物的本真。信仰的风景包涵了那遥远朦胧、无法被阳光完全照亮的边界。

因此,尽管基督教信仰使我们看得比先前更远,它也提醒我们人的眼界毕竟有限。信仰就是,无论如何困惑与迷惘,都相信上帝必与我们同行。我们或许无法从每件事中感知上帝的存在,但无论走到哪里,上帝必全然看顾。“我若展开清晨的翅膀,飞到海极居住,就是在那里,你的手也必引导我,你的右手也必扶持我。”(诗139:9-10)上帝的同在与看顾不倚赖于我们的判断或理解;即使凭眼见与推理都令人失望时,上帝依然与我们同在。