02山雨-富能仁

第二章 猿人

两种山

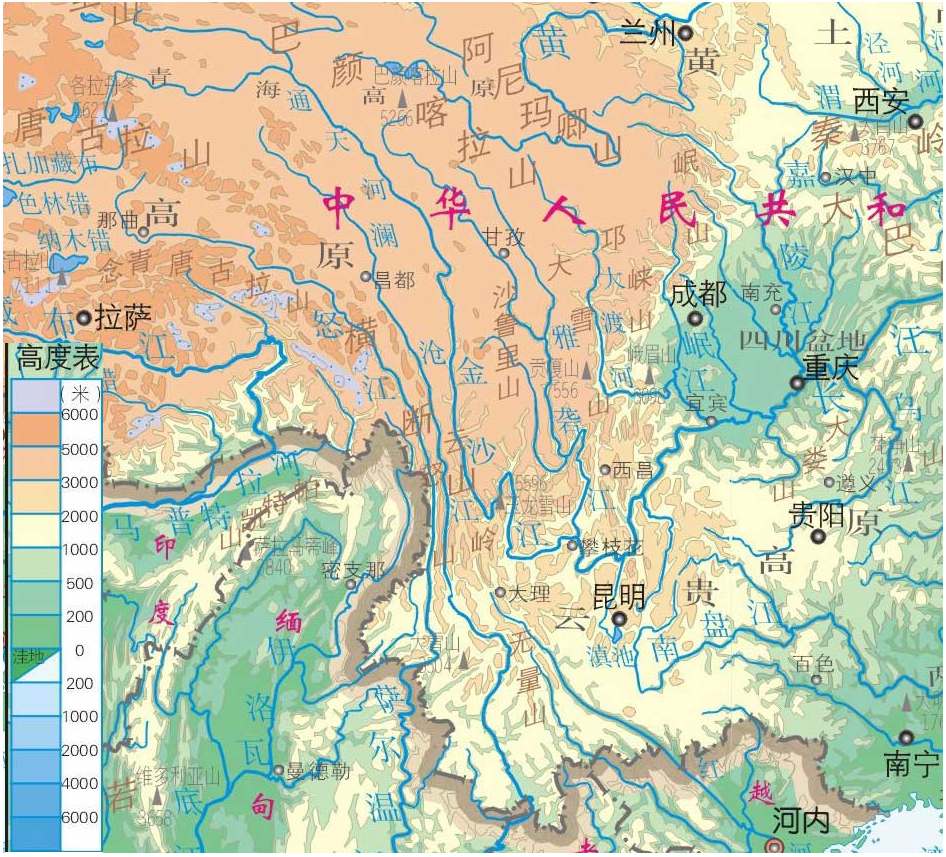

你要参阅前面那张地图,才能认识中国西南的地势,才会明白为什么神要差派一个山地人来到这儿。富能仁当年骑马进入云南的时候,滇缅公路还未修建,荒凉的旷野直达西藏边境;西北层峦叠障,高达一万九千多英尺,绵延不断地延伸到喜马拉雅山麓;西南方的山脉则有通道至缅甸肥沃的谷地。

能仁对在山中旅行有很动人的描写。

“长草,巨崖,大小石块,山涧溪流,崇山峻岭,到处举目可见……细雨濛濛中,云雾环绕着我们。一天之中,我们只碰到一个行人。高山上是豺狼虎豹和蛇出没的地方,不是人饮食落脚之处。这个高耸入云,蔓草丛生,岩石峥嵘,荒漠潮湿的地方,我怎么竟为之雀跃颠倒呢?

“浓雾遮盖了山下的景物,连上头和周围的东西也看不见了。山巅和平原皆迷茫一片。山中的寂静是那样壮阔,令人灵魂苏醒!一小时一小时地过去,我们直往山上爬(我自己真是得其所哉,十分愉快),终于到达了山顶。其实这里只是一条山隘,没有山路是真从山的顶峰过去的。那里是一片树林——安谧恬静,只听到我们的脚步踏在潮湿腐烂的树叶上,和大滴大滴的雨点掉到柔软土地上的声音。濡湿,冷清,孤寂——连飞鸟也不来探问——离地面总有一万英尺吧,几乎终年都是积雪。

“那边下去的山路很陡,我们手脚并用,爬过满布青苔的树干,穿过断树残枝,走了好长一段路。迷雾笼罩,上下都看不见。转瞬之间(走在这样的路上。你只能偶尔抬头望一望),豁然开朗,我看见了天潭山脉(Mountains of Tien-tan)。丛山之外,还看见下面的平原,清楚地展现在眼前,我简直是呆住了。景象是如此壮阔,一望无际。我停下来细看,暗山重重,包围在云里。远处是萨尔温江的分水岭,挡在前头像一座厚厚的城墙。再往下行,下行,不时停下来观赏壮丽的风景。日落时我们才到达陈遂(Shiu Chen)的傈僳村,全身都湿了,又狼狈,又疲倦。”

富能仁之所以来到中国西南,是因为拓荒宿将麦卡悌(John McCarthy)拒绝放弃这一省。当时中国内地会的监督们,感到同工缺乏,中国的地域又这样辽阔,人口将近五亿(当时人口),觉得应该把这个山腹之地的传道工作延后再说。但麦卡悌很不以为然。他们只好叫他去储备新人的语言学校看看——暗中物色一两位合适的人选,富能仁也正在那里。

麦卡悌访问了这间学校之后,打了一个电报给总部,“差派富能仁,另一人随你们自选。”

之后,短小精壮的麦卡悌和瘦削颀长的富能仁,就从缅甸骑着骡子翻山越岭进入云南。那些骡子行在山道上,步子很稳。能仁和他的朋友,一边骑着骡子,一边看书或读中文报。能仁还养成了一个习惯,拿出莫扎特的前奏曲和萧邦序曲的乐谱,骑在骡背上“欣赏音乐”。那时候是没有录音带可携带的。

他们二人第一次同行就有意外的事发生。有天早晨。能仁正在念一本书,听到跟在后面同伴骡子的蹄声,就请教他有何高见。麦卡悌的回声似乎很远。他回转身来,发现麦卡悌的坐鞍空空如也,那匹骡子漫不经心地跟着。他回头走了几哩路,才找到麦卡悌,被摔得昏昏地躺在地上,幸而骨头未折断。不一会儿,那位老将已挣扎着站起身来,又坐回到骡背上。

富能仁的第一个家,是一个叫做腾冲(旧称腾越)的城市,在云南西境,可以望见中缅边境的山脉,有不少的居民,但离其他宣教士总有好几天的路程。他的家只是一间租来的房屋,在一家客店的楼上,长十二英尺,宽十四英尺,四壁萧然,好在房里的老鼠比同工安选三夫妇(Mr.&Mrs.William J.Embery)的住处少。能仁多半白天就坐在屋里学习中文。他来腾冲前已经在语言学校读了六个月,但通晓中文难如登山。

这座山叫“中文”山,开初坡势陡峭,然后渐入佳境,正当你以为已登堂入室之际,突然又异峰突起,比前峰更高。这都是那座大山的一部份,非攀越而过不可。这高峰就是中国人的思想和语法,你在未爬前峰之前已经听说过,如今百闻不如一见,头一眼就觉得它高不可攀。一位早期的传教士曾经说过,学习中文需要“铁打的身体、铜造的肺、橡木的头、钢的双手、鹰的眼睛、使徒的心、天使的记忆力,以及玛士撒拉的生命”才能成功。

他也有情猪低落的时候。他苦读了几天中文,来到拥挤的市场,想试一试简单的用语,发现别人一个字都听不懂。

“我尽量想学些中国通俗语(他写信说),但需要长期奋斗——我只不过才开始。我觉得这比当一个精通中文的学者还重要,因为主要的目的是要讲出来叫别人听得明白。麦卡悌先生告诉我们,许多年前有一位宣教士,中文的造诣很深,但在日常用语上,连他的佣人都听不懂。当然,学习中国文学有它引人入胜的地方——但得和常用语一起学——我猜想一个人很容易被弄得迷失方向。”

他把在市场上或客厅里听来的一些话记下来,带回房里去温习。

我以这种方式记下了几百句用语。他心中有种引诱,以为只要用的字句能差不多表达自己的意思就行了……举例说吧,中文说“没做好”,可能指衣服没洗乾净,房间没整理清洁,图画没有挂得端正,肉没有烧熟,事情没有办妥等等。但像英文一样,中文在这些事上也是有所区别的。

试探

能仁独处在一间阁楼里,常遭遇到一些实际生活上的试探,其中之一就是一人独居的寂寞。几乎没有一个人可以谈话。安选三一手包揽他的工作,忙得不可开交。能仁又不会说中文。其次,是他每天无聊的学习表,有时是中文老师教,有时自修。总而言之,他受到的试探,就是要将每日与神的灵交松弛下来,但与神亲近却是他灵里欢愉的秘密啊!

在保持与神同行的事上,自我节制再次变得十分重要。他趁客店还未热闹起来时起身,很快就在山上找到几处祷告的地方,随天气的变换而定。他早年已养成一个习惯,能在来回走动时大声祷告,好像和朋友说话一样。他时常用一本诗本,把词大声地祷告出来。他有时坐在山上,望着山下的城镇,为那个城镇祷告。

富能仁不过才二十二岁。他尽快地操练自己,不让冷漠,怠惰去腐蚀他的心灵。他尽量在看来微小的事上忠心。

戴德生曾经说过:“虽说是一件小事,没有什么了不起;但在小事上忠心,却是一件很了不起的事。”

能仁这样写着:

“我近来深切地感到,无论我们从事何种工作,工作的性质并不重要,只要那件工作是神交付在我们手里的。都要忠心耿耿地去做……我常常遇到各样的试探,只是形式不同而已。举例来说:‘假若我在那个地位就好了,我岂不是可以做出一番大事来!我目前不过是在学工程,等我接受宣道训练的时候,情况就会好转。’或者说,‘我现在只是在做点准备的功夫,选点课程等等;到我出发去中国时,真正的工作就开始了。’‘对了,我现在刚离开家门,还在路上哩,等我真的到了中国,我的事奉前途才是灿烂呢!’或者说,‘在训练所的受训期间,我的时间要全部用在语言的学习上’——怎能做宣道的工作呢?当我到达了分派的工场,安定下来之后,言所欲言,机会是无可限量的!诸如此类的想法太多了。

“都是‘假若’和‘等到’。我相信魔鬼是会喜欢这些连接词的……我今天仍有从前错过的好机会(并不是我老经不起这样的拭探),而魔鬼却以另一种面孔来对付我,绝不让我把握住这些机会。一个简单的真理,就是神从来没有要我们去等待事奉的机会,而是要我们在触手可及的事上去事奉神……神吩咐我们做工,儆醒祷告,但魔鬼却暗示我们,要等待工作,儆醒和祷告的好机会的到来——不消说,这个机会永远是在将来……既然我们面前道路中的一切都是神所命定的,谁还能说某种工作一定比另外一种工作更重要。更神圣呢?我相信我们对传福音的工作(我以虔敬的态度说这话)和厨房里洗碗的工作,都应当同样尽心竭力地去做。我在中国人中间传扬主道,和你们打好包裹送给裁缝之类的工作,是同样做主的工作。我们的工作不是由我们自己去选择的,假如神已经替我们选择好了,我们就放胆去做,不要再等待那些更大,更好,更“高贵”的工作,岂不更好?”

就这样,能仁在早年的时候,就已经把事态弄清楚了。灵性上的胜利只存在于现在时态。

我们常说,“我期待着这个,那个或别样东西”,难道我们有权对目前的状况表示不满吗?既是神所命定,我们还用得着焦急地期待着将来的事吗?我看不出我们有这样的权利。唯有一件事是例外——那就是我们要热切地盼望主的再来。即使在这件事上,我们也要忍耐。期盼救主的来临和向往于将来的享乐,是截然不同的……我为何要在腾冲闷热阴暗的雨季里,去妄想景物宜人天高气爽的季节呢?难道不是神要我离开这闷热和霉湿的熬炼吗?神不是要我当一名学徒,学习中国语言吗?我怎么可以想到日后用中文畅所欲言的那一天呢?我怎能奢想有空余时间去读自己爱读的书一类的事呢?世界上有这种想法本来是很自然的,我却认为不合乎圣经的教刻.属肉体的成份多于属灵的成份,也与神的平安不相称。神曾应许藉着耶稣基督的平安,保守我们的心怀意念……使徒保罗曾说,他“已经学会了”,处在何种景况,他都“知足”。这表示他已由操练到达了那个境界。我想我们都得像保罗那样,因为自然的倾向,总是叫我们苦苦地寄望于将来。

能仁起初对传道有点犹豫,安选三就鼓励他。他虽然在街头上和人用中文谈话,从没有对一群人演讲过。所以第一次派他去一间教堂讲道的时候,他紧张极了,他用了很多时间去预备讲稿。他问自己,到底一个宣教士要讲些什么呢?

“我在准备讲章的时候,首先是把使徒行传读了一遍,也看了些其他的经文,比较着读,想找出神要我们传讲的真正的福音……结果使我受益非浅。我从未想到福音是如此简单明了,原来彼得和保罗传扬福音的话,不要一分钟就说完了。

我发现在传扬福音时,有四件事是十分重要的。

1、耶稣基督的死——这不需要任何神学上的解释。

2、耶稣基督的复活——这是最关紧要的一点。不传主的复活,就不是传福音。

3、劝听众认罪悔改。

4、应许凡相信耶稣基督的人,他们的罪都获得赦免。

除开这四点以外,其余要义也得常提及,但为数不多……对于基督徒的教导,情形就不同了。只要他们能够领会,我们就要对他们宣布‘神全备的道理’。对尚未得救的人。则要传讲简单的福音。我对传讲‘别种福音’毫无兴趣。”

他第一次在市场上对人传讲信仰的基本真理,听众的反应似乎很好。为了加强他所讲的信息,他把一些小册子分派给那些识字的人。

初见土人

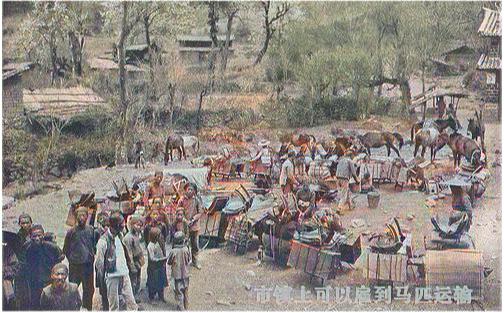

腾冲的交易所是个活动频繁的地方。生意买卖都充满着中国人的风味。买卖人来自西南地区,有卖小菜的,卖日用品的,卖奇奇怪怪的药物和装饰品的。他们摆起小摊,或是蹲在地上,抢占地盘,争夺生意,为一分半文讨价还价。整天看到成队的旅客经过,在沙土的路上仆仆风尘。旁边是泥巴筑成的房子,牲畜到处可见,猪和鸡等家禽据破屋为己有,乞儿也夹杂其中。生意人急甩着鞭赶骡马,骡马背因负荷过重而流血。狗儿喧嚎争夺,只有凶狠的才能活命。就是在这样一个地方,富能仁第一次见到从山中下来的土人。

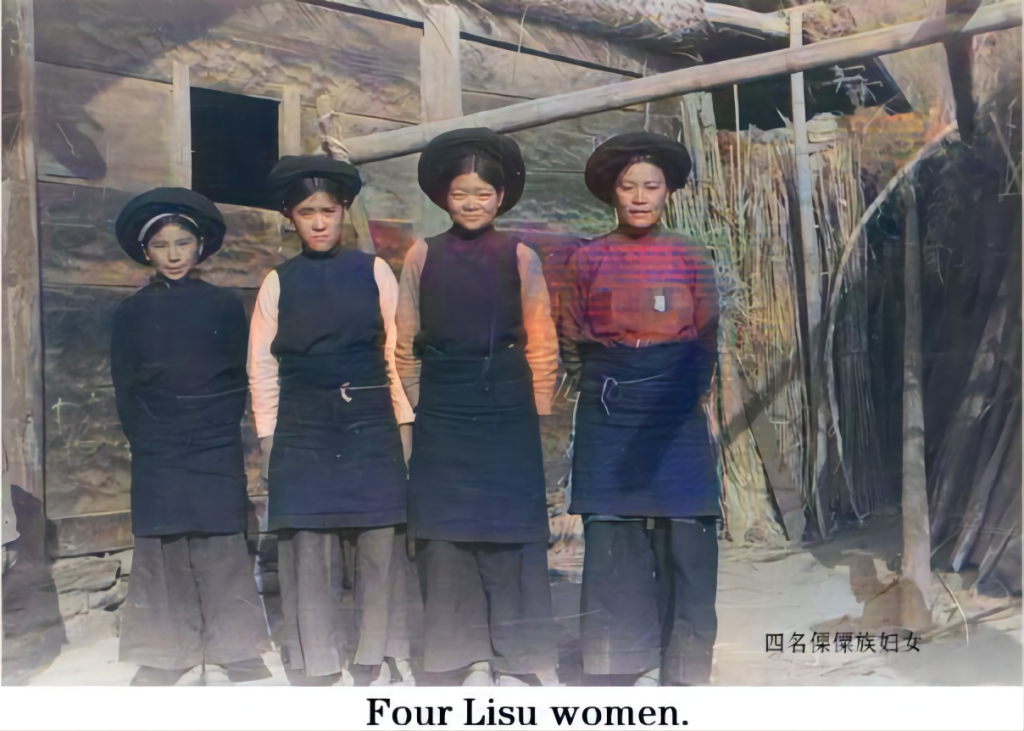

你不难找到他们,他们头裹包巾,戴着披肩,扎白色绑腿,女人穿着镶有贝壳珠子五光十彩的服装。汉人叫他们“猿人”,带有轻蔑的意味。他们在山中架屋而居。按地方志的记载,他们原来住在中国大陆各处,后来被汉人赶到西南边疆。据估计,他们大约有三百万人,分为一百五十多族,各有他们自己的语言。他们退到云南和邻近各省的崇山峻岭之间,安居下来。(在1949年中国大陆易手之后,有许多人就搬到缅甸和泰国去了。)

能仁最初对这些人发生兴趣。是因为听到云南东部许多土著民族,像苗人和傈僳人他们都归向了神,原订计划是等他的语言课程一旦结束,就要去东部地区帮忙的。

他看见那群傈僳人在市场上走动,立刻吸引了他,就把他们拉到一边。试一试他的中国话是否管用。他们一个字也听不懂。但他还是带他们到路边一处号称是布道所的房间,他们欣然地跟来了。抵达之后,他们立刻俯伏在地,不断叩头,对这位友善的白面孔的陌生人怀着无限敬意。他们指手画脚地向他解释:他们有许多人住在山里,离这儿有六天的路程。

之后,能仁走回小客栈后,爬上窄楼梯,回到他住的房间里,忍不住思潮奔驰:难道住在西边的傈僳人,就不会转而接受神吗?他像一个生意人,看见了投资的新门路,他一看见这些人,就从心里喜欢他们,他自己也觉得惊讶。

他后来才说,“从开头,我就全心全意地为他们祷告,似乎有种东西吸引我去他们那里”,他当时没有说出来。实在说,一个人去西部开荒布道,远不如参加东部收割庄稼的行列。何况神的呼召,往往不是理所当然地去遵行的。有成千上万的人住在中国的各个城市。他们对于山那边的一切,连正眼都不瞧一下。

单人匹马

这事之后,有一天,富能仁在天还未亮就起身,室内油灯如豆。他换上一套中国穷苦工人的衣服.穿一双适于走路的便鞋。因为他要走四天的山路,去到一个叫做“保山”(paoshan)的城市。他决定走路去,因为没有骡子能爬那样陡的山,能涉渡萨尔温江那样湍急的河流。他行囊简便,只带了一件换洗的衣服.一床毯子,几本书和一些单张。

有一位美国的传教士说:“我有一次碰到富能仁,我那骡马的背上,一半驮着我的东西,一半是我那个苦力的东西。正当我们带着露营的床,锅盘之类的物件。慢慢绕上山的时候,在那不着边际的地方,碰到了能仁:他摇摇摆摆地走来,背着个小袋,一副无牵无挂的样子,高高兴兴的像个沙滩上的小贩,我起初还以为他是个中国的苦力呢!”

能仁兴致勃勃地写信回家,描述他从腾冲到保山的经历。他曾多次攀登阿尔卑斯山,都不能与这次见到的雄奇的景致相提并论。倦了就睡在石头的山路旁边,醒来又在绵绵的山雨中跋涉,不知道走了几个小时,终于到达离保山平原八千英尺上的山道,下山时又走了好久才抵达保山的城门。

因为他独自一人出门——没有一个朋友般的工人同行——他只能在家信中和家人朋友分享他的经历。他描写一个疲乏的浪人,在城中到处寻找过夜的客店,终于在一个大户人家借宿,能仁发现那是一间仓房。他用扫帚打扫一下。倒也解决了他的需要。他将湿淋淋的衣服摊开来挂到屋梁上,穿起中国文人的长袍,就跑到街上和人交谈去了。

保山

能仁在保山的第一天是主日,他跑出城去找一个安静敬拜的地方。天还很早,当晨雾散去的时候,他已经在回城的路上了。

“我碰到两个人在放牛,就和他们在一条小溪旁坐下来。我问他们,‘你们听说过耶稣的道理没有?’他们回答说,‘没有,你告诉我们吧。’我于是尽力把福音清楚地讲给他们听。他们仔细听,还问了我问题。有几个过路的人坐下来不走了,我又得重新说一遍。一会儿,又有人加入,我把同样的话重复了四,五遍,听的人有十几个。太阳出来之后,我们大家都在一棵树下休息……我又讲下去。不知道我所讲的他们是否全懂,但他们专心听道,态度和蔼,兴趣浓厚。有一次我站起身来,将袍子撕裂了,有人就跑回家去拿了针线来替我缝上。我和他们传了大约一个半小时的道,后来有两个人来带我去别的地方,使我好对别的人讲道……。

“下午又回到了城里,茶馆里有个人看见我在分发福音单张,就叫我进去。他给了我一杯茶。要我把单张给他看。不久有人聚拢来,我就向他们传福音,像整个上午做的一样。叫我进去的那人似乎受过良好教育。他看过那些单张,也听我讲道,显然是懂得不少。”

买茶给他喝的那人是个皮匠。他在那间黑沉沉的茶馆中坐了很久,问了许多问题。他名叫何超(ChaoHo)。结果他是保山第一人赞成耶稣基督的人。

另外一位立刻表示有兴趣的人是王君,他是个银匠。王先生被这个陌生人的道理所打动,费了好多功夫才找到他住的客店,邀请他去家里详谈。王先生以美食款待他,在米饭和蔬菜的热气缭绕中,富能仁将救恩的真理一次又一次的讲给他听。

王先生在他店铺的前面搭了一个棚,富能仁站在凳子上向过路的人传信息。他们有兴趣,发问题,愿意接受福音单张,给能仁留下了深刻的印象。大家聚在一处几小时,听他讲道。在那个政局风起云涌的时代,他看到许多热情奔放的革命人士,来来往往发表演说,但他们从未听过任何信息,和富能仁所传的沾得上一点关系。

待暮色降临时,富能仁已经是精疲力竭了。

不停地传了几天的道,之后,他离开人群,独自上山去过了一天。他坐在地上,宝塔的影子挡住了正午火热的阳光。

“那是个晴朗可爱的日子,可以清晰地看见城市和平原的边缘。自然是从未有传教士在这里住过,大约有十万人口,从未见过福音的光亮……我深信,若有一人在成千走向灭亡的保山人中见证主的名,我们的主就会得着荣耀。

“令人难过的是极少人奉献去福音的工场……我总觉得有什么地方不对,神必定是要他的子民出去传福音。主的最后命令不是还存在吗?……想到我们在云南这个世界的一角,有广大的地域和城市,有许多未闻福音的土著民族,等待着工人来到,却等不着,相反地,在国内则有大规模的宣道聚会,收集和订阅出版的宣道刊物等,相形之下,似乎十分矛盾。世界上别的地方也有同样的需要,有时别处的需要还更大。千百万的人从没有真正接触过福音——但从各国派去向他们传福音的宣教士却寥寥无几。”

富能仁在保山利用文字布道发生了效果。中国人是一个深思的民族,书刊又不容易得到。那些彩色的小册子,有时他卖一两个铜钱,有时候就白送,多半是马可福音的单行本,也有单张,包括司布真讲道的翻译。

童贼

富能仁有次来到保山南面的一个名叫芒市(Mangshih)的城。市集上十分拥挤,他必须留神,怕他们在他身边挤来挤去的时候,把他的圣经和钱偷去了。突然间,有人将他架起来的桌子推翻了,书物乱飞,有的掉到泥坑中,有的遭过路的骡马践踏,有的就电光火石般被长衫的袖子卷走了。只见红色封皮晃了一下,一个六岁的孩童,就把一本马可福音巧妙地塞进褂子里,消失在人群中。这小孩子想来,也算不得偷窃,因为好多书都是白送的——不会因为道德的顾忌而带来烦恼。

那个六岁童子是到市场上来办事的,他的父亲是个成功的点心厨师。常将他那香甜的中国糕饼送去芒市的市场。他姓莫(Moh),人聪明,也识字。他儿子知道他对那小书本会有兴趣,小心翼翼地循着山路把它带回向达(Hsiangta)。那本马可福音,比两刃的剑还要厉害,在这人偏远山区的家庭中,不声不响地就产生了革新的作用。

进入傈僳地

富能仁对土著民族的兴趣未曾稍减,但他和安选三都觉得应该等他们来邀请。

“这件事是在主的手中(他写道),他若要我去,他会差遣我。去强迫开启神关闭的门户,或急躁用事,都是很不智慧的。我们要等待。神在云南省的那一边为我们作了大事,我们只盼望他也会在这些土人的身上动工。”

几次的邀请都中途有变,说好派向导来也没有兑现;能仁和安选三雇用的厨子也觉察到他们的失望。那个厨子对于信仰已有真正的认识,常跟随能仁在街头上布道。富能仁写道:

“这些黑暗的日子,就像在家乡那样,许多人无所事事,到处闲荡。我拿个旧凳子,站在上头讲道。那个厨子在一旁替我提着灯……”

有一天,厨子从市场上回来,很兴奋的样子。有个傈僳向导和他同来,要带富能仁去一个叫做快活谷(pleasant Valley)的傈僳人的村庄。

来到腾冲已差不多一年了。就这样,富能仁在一个五月的早晨,和那位傈僳向导一起出发。这次的行程是往西走,经过水流湍急的腾冲瀑布,翻过山坡,山坡上有个风神庙伫立在那儿。再循小路往上爬,就进入了傈僳人的地区。

快活谷是个小村落,大的有十二家竹舍建筑在山边上。能仁和他的向导爬过篱笆,他发现村子里相当热闹,原来正碰上人家“订婚”喜庆的前夕,大家喜气洋洋地忙作一团。那些傈僳人很高兴看到这位不速之客,将他的床铺在靠近火旁的地上,给了他一碗米饭,还有几个蛋。

在烟雾缭绕的火光中,他第一次看到长久盘旋在他心上的这些快乐好客的山地人,他们谈笑直到深夜,只有较近的人用松枝点起灯笼要回家去的时候,才会偶然打破那个围着火堆的圆圈。

会说话的纸

第二天,有更多要见识的东西。筵会是在晚上,全天都是在做准备的功夫。富能仁一点傈僳话都不会说,更增添了一些喜气。他把他们发出的声音写在纸上,他们睁大眼睛,看得呆了

有人抱怨说:“他把我们的话拿走了,我们就没有话可说了。”

那天过去了,富能仁按照字母顺序,记下四百多个词语。这种语言的把戏,使得村里的人很开心。他们对着会说话的纸,把腰都笑弯了。中国人向来都说,土人嘴里嘀嘀咕咕的东西是写不出来的。

“宴会要开始时,我都快饿死了。已经到了晚上,除了早餐以白菜下饭吃过之后,我整天没有进过饮食。所以他们自己还未开始前,先给了我一点食物——饭和一种山羊肉,除了他们自己酿的酒以外,这就是他们所拥有的了。他们纵情饮酒……参加宴会的大约有五十人,他们坐在地上的木板,围成椭圆形,饭和肉都放在中间的一块木板上。

“这顿饭不是一个安静的,行礼如仪的喜筵,比较像一个吵闹的家庭宴会。我不知道谁和谁订婚,他们也没有特别宣布。吃过饭后(我恐怕他们会喝个通宵),有段时间休息。我实在弄不清楚那些程序,就像是阿丽丝漫游仙境中的槌球戏!我走到里面,和十几个人在那块燃烧着的大木头周围坐下。有一个人在用唱歌的调子讲傈僳人的老故事,其他的人跟着唱和。他们唱的我一点也不懂。

“不一会儿,他们告诉我要跳舞了,要一直跳到天亮。我不晓得是那种舞。我的主人说,我随时可以回到他的房里去,但显然以为我会留下来看个究竟。

“我在一个几乎无人注意到的角落里,大家不停地喝酒,男男女女都在狼吞虎咽,大嚷,大笑,有的站着,有的坐着,有的晃来晃去,有的在房里,有的在外头,不少人穿着鲜艳的服装——场地是一个傈僳人家里一间又肮又旧的房间,每样东西都是黑乌乌地在冒烟,庞然巨物般的储藏谷物的器皿随处可见,很脏,一两条狗在泥地上乱跑。这就是中国西南一个土人的村落中,天入夜后的情景。”

那种开怀纵饮的结果是可想而知的,富能仁发现没有人还有心情来听他所要讲的东西。但出其意料地,在第二天的早晨,有一个人从那些醉倒在地上的人中走过来,邀他去六哩外尖刀山(Trinket Mountain)中的他的村庄。他说,那里的人想学中文。

上行七千英尺

这是个新的机会,富能仁欣然接受了他的邀请,出发去到这个位于七千英尺高山上的小村。他在那儿住了一个星期。主人给他什么就吃什么——一天两次蔬食淡饭——睡则和其他的人一样,躺在火旁的泥地上。他用浅显的中国话传道,他们颇感兴趣。山地人有音乐的天赋,喜欢学习他教给他们的几个中国歌曲。

接待他的那家是祀奉天地鬼神的,多数的土著民族都是如此。房子后面设有神坛,坛上摆着一碗饭,一个香炉,还有一小堆的叶子,据说鬼就住在里头,还用红纸写了天地之类的字挂在坛上。这座坛强有力地告诫能仁,虽然这些傈僳人欢迎他,听他传讲信息,可是在他们表现出来的友谊的后面,却是一个外邦主人的坚固堡垒;而他对神坛所代表的意义的直接认识实在太少。

有一天晚上,那位作父亲的和他的四个儿子商量。能仁听不懂他们的傈僳话;但不久就让他明白过来,他们要把神坛拆下来,他们要讨才认识的那位真神和祂的儿子耶稣基督的欢心。能仁没有说话,眼看他们把那座神坛和祭物丢到房中的炉火之中。

他晓得他们所知有限。他写信回家说:“真是高兴,而又有点茫然”。他不得不离开他们,虽然他们尚不能把握住基本的真理,但一丝的光亮,已穿过他们彼此间隔膜的阴霾。他一点没有料到,后来事态会急剧转变。

独当一面

能仁渴望回到腾冲去和安选三夫妇分享他的经历。他需要人分享这一切。他十分珍惜他们夫妇的友谊和爱心的劝勉。当他发现这两位老同工要被派去大理时,感到非常痛苦。他经历的内心的苦楚,可从他的书信中表露出来。

他送安选三夫妇出城,抱着他们的小孩,他一直把他们送到城外七哩。才单独走回到那个人去楼空的办事处。他写道:

“若能找到别人去大理,安选三夫妇是不会被派到那地方去的。但工人如此缺乏,他们非去不可,没有其他辨法……就此间的工作来说,我就要单独留下,不知要到几时。我盼望麦卡悌会来和我小住一段时间,可能就在下个月。我有责任看管我们相当可观的房产,更重大的责任则是单枪匹马地去传播福音,可见加在我肩上的担子并不轻省啊。”

富能仁现在负起腾冲福音站的工作,在孤独寂寞的环境中,他更加证实与神相交的丰富。

小事上的大试验

他目前的处境完全和他的性情相背。他不喜欢理家和看管房产。他发现那个家僮敏感易怒,常和厨子发生争执,一些日常杂事耽误他学习语言的时间。为着福音的缘故,他不得不学习忍耐那“永无休止的麻烦”。他如果在这阶段的生活中失败了,很可能导致日后精神的沮丧。此外他还盼望有人来和他同工,一起分享。在一人独处数周之后,他写道:

“我总觉得我学习中文的良机是一去不复返了。外务的干扰,探访和琐事的处理,占去了我大部份的时间。我不是在诉苦,相反地,我乐于从事一个宣教士的全盘工作,那是我们来中国的目的。然而我发现,要按部就班地在一定的时间内完成某些工作是一种错误,其结果是令人失望的。还有,我认为这办法是根本行不通的,间断和拖延都令人不耐烦。譬如说,你正要办完一件事,突然有人来坐在旁边和你闲聊!你以为既然可以借机会传福音,怎会不耐烦呢?事实上是会的。这种事往往是发生在吃饭的时候,正在写一封信要赶着去寄的时候,或者正要出去走走好回来喝茶的时候。但我不能待慢来访的客人,我觉得应该养成一种态度,一个人要能在任何时间都从心底去欢迎他的客人。‘非公莫入’是不能表现一个真正的宣教士的精神的。

“不但如此,我近来还感觉到,这种个人的工作和传道同等重要。有人到你的家门来看你,你能够直接坦然地和他谈论他灵里的景况,还有比这更理想的吗?……我觉得在这种情形下更容易打动一个人的心……对大群人传道当然是势在必行,但无论按圣经也好,不按圣经也好,这都不是领人归主的唯一方法。从一个传道人的口里说出来,似乎有点奇怪,可是我认为如果神确曾给予我任何属灵的恩赐,那绝不是去向一大堆人传道。我深切地知道自己的愚拙无用——但神一直在个人布道的工作上帮助我,祂在这里,也把这样的工作赐给我。”

有趣的是无论在国内或国外,富能仁总不承认他自己有传道的恩赐。在云南讲道是没有什么结构的,他说他是继承了家乡那位偶尔登台的传道人的习惯,别人怪他东拉西扯,富能仁还记得:“他回答说,无论他有没有守住他的主题,总感谢主他守住了他的目标,那就是领人归主。希望我能够始终看清楚这一点。”

灰心和失望有时使他意志消沉。早先好奇询问的人消散了,大家对他的信息渐渐习以为常,无动于衷的从他面前走过,有人大叫反对,还警告别人不要和洋人打交道。

然而富能仁发现神在一些想不到的人当中彰显祂自己,往往是年老的妇女,像李太太那样的人。李太太生了十一个孩子,只有一个存活,这个儿子和她的丈夫一样,都是鸦片鬼。李太太由于处境凄凉,逐渐和耶稣基督建立起生命上的关系。

听她自己说吧:“我从前对一切事情都放不下心,他们对待我的态度也使我愤恨。但现在不同了,我一开始有那种感觉,立刻投靠神,他就将平安带回我的心中”。

我劝她要祷告,她回答说:“是啊,我是在祷告,我做工的时候都想到神,而且不断的祷告。”

她只不过是一个贫穷无知的妇人,靠替人洗衣服维持生计,被许多人嘲笑歧视,还被丈夫虐待,她却每天将一切事情交托给她的救主,赞美她的神!有时候谈到她的困苦,她都快要哭了,但一般说来,她都是明朗快活的。

革命的酝酿

富能仁在腾冲变成了家喻户晓的人物。有次城里起火,差点儿把大半个城烧掉了;能仁积极地帮忙他们将大火扑灭。他的名声就更响了。中国人弄不懂,为什么这个洋人在自己不会受到牵连的时候,会对他们的百姓和财产表示关心。各色各样的人物都跑来见他。许多人想知道。他对于那风雨欲来的推翻满清王朝的意见。大家都对孙中山先生的革命寄以无限厚望。有些访客要和他谈论哲学,问他对于苏格拉底和亚里斯多德的看法。由于能仁对这些事的广泛兴趣,而且尽量把握机会,他在1911年革命爆发前的这些日子里,建立了一些有助于他的友谊。

从他的傈僳朋友处传来的消息不多,而且令人失望。老郭的一个儿子来要眼药,报告他村子里的收成不好,很穷,还说当地小鬼猖獗,残虐百姓。但能仁的责任是在腾冲,不能分身前往。

他心里逐渐明白过来,他可能要忠心守在腾冲这个福音站好多年,而不能为神成就什么。工作上可能会有点缓慢的成长,树立起一个良好的见证。但他总觉得有个能力的宝库尚有待发掘。他写信给他从前的班级主席:

“作为方圆一百五十哩内唯一的传福音的人,责任似乎非常重大……我深切地感觉到我的软弱,然而神好像乐于在软弱的人的身上,显出他能力的完全。我可否请你特别在祷告中记念我,求神使用我去拯救许多宝贵的灵魂?

“我越来越觉得是神的子民的祷告使工作蒙福,无论他们是否直接参与那些工作。保罗种植,亚波罗浇灌,神却使它们生长。藉着信心的祷告,无论是在中国或英国,生长可从天上降下来。我们只不过是神的管家——用我们去作成祂的工。不是我们的工。我们尽我们应尽的份,然后就只能跟别人一起期待祂的赐福。若是这样,国内的基督徒对国外宣道所能作的,就不下于真正在工场上的宣教士了。我相信只有在将来审判的日子,才会知道有多少宣教工作,是靠着国内信徒的恳切祷告而成就的。这实在是问题的核心,这种工作不在于展览,放幻灯片,写情文并茂的报告等等。这都是好的,但是事情的枝节,不是事情的根本。坚实的存诸久远的宣道工作,是靠我们的双膝来成就的。我急于贪求的是真切的信心的祈祷,我写信请求你们继续为我和腾冲的工作多多祷告。

“我希望你们非但不断地为未信主的人得救祷告,也求主赐福给已经信主的人……我要自己火热起来,让圣灵充满心中。”