39基督教史

下卷——第一部分:宗教改革

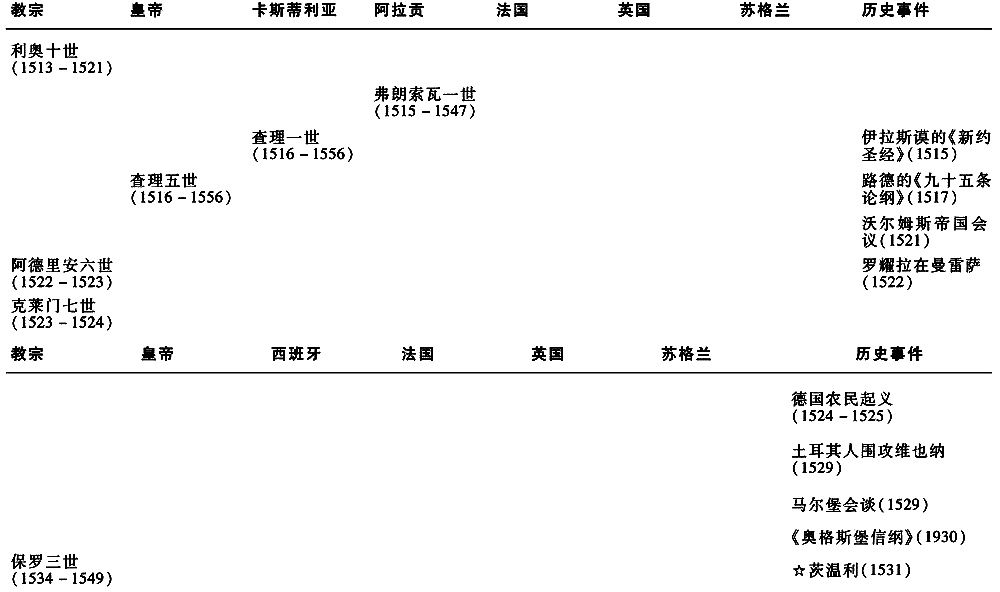

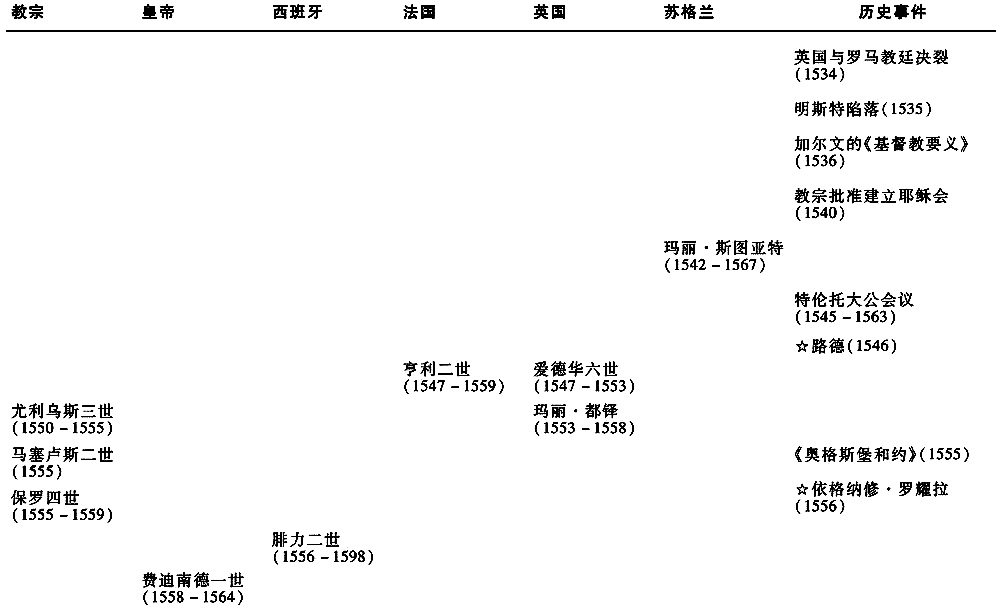

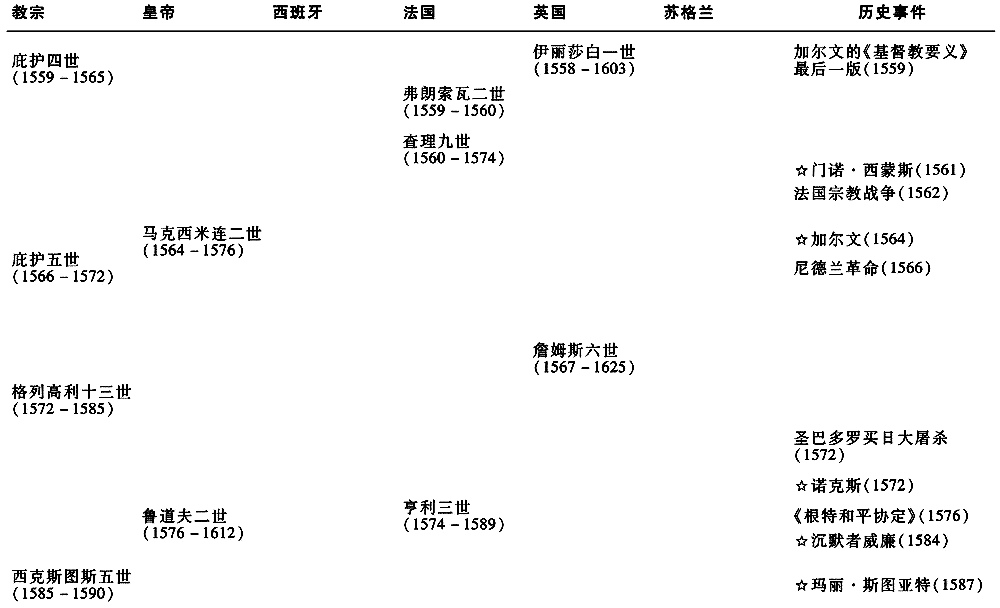

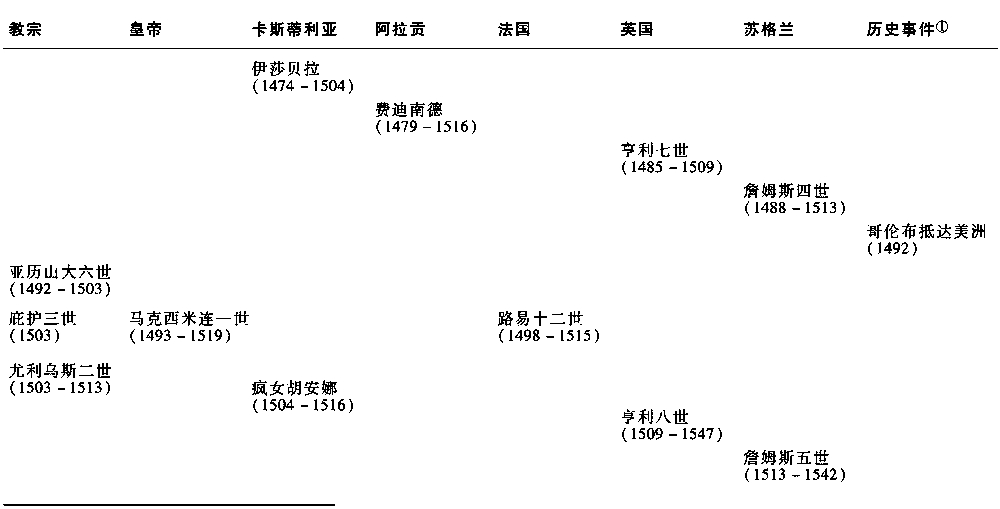

编年表

①☆表示人物去世的年份。

第一章:改革的呼声

荒淫腐朽令交托给神职人员的灵魂蒙受巨大损害,因为我们得知,绝大多数神职人员与他们的情妇公开姘居。如果我们用法律主持公道,惩处他们,他们就会起而反抗,引起公愤。他们极其藐视我们的法律,甚至自己武装起来,对抗我们的法律。

——卡斯蒂利亚的伊莎贝拉,1500年12月20日

随着15世纪成为过去,教会显然需要彻底改革,许多人也渴望这样的改革。教廷的衰弱和腐败众所周知。教廷在迁到阿维尼翁之后就成为服务于法国利益的工具,西方教会大分裂导致同时有两位、甚至三位教宗,这进一步削弱了教廷,西欧也因效忠于不同教宗而产生分裂。有 时,每一位自称是合法教宗的人似乎同样不称职。后来,在教会分裂刚被弥合之际,那些热衷于文艺复兴的荣耀却不太为十字架信息所感动的人控制了教廷。凭借战争、阴谋、贿赂和各种不法行为,这些教宗试图复兴、甚至超越古罗马的荣耀。结果,当大多数人仍相信罗马教宗拥有至高无上权威的时候,许多人却突然发现,他们难以调和自己对教宗制度的忠诚与对教宗本人的不信任之间的矛盾。

然而,并不只有罗马的教会领袖出现了腐败。大公会议的召开作为一种改革教会与结束教会分裂的方法,可以解决教会分裂的问题,但却不能带来教会急需的改革。此外,即使是在结束教会分裂的过程中,大公会议运动也表现出它自身的缺陷,因为很快就出现了两个相互敌对的大公会议,就像以前出现的两位或三位相互敌对的教宗;大公会议运动在推动教会急需的改革方面也惨遭失败。原因之一是参加大公会议的一些主教本人即是当时腐败行径的获益者。因此,当满怀希望的大公会议派改革者颁发针对擅离职守、身兼数职和买卖圣职(买卖教职)的咒逐令和教令时,参加大公会议的许多主教都犯有这些罪,他们并不愿意改正。

这些腐败的教会领袖为大多数低教职神职人员和修士树立了坏的榜样。神职人员守独身是教会的教规,但是许多神职人员却公然违反;主教、地方神父,甚至一些教宗,都在夸耀他们有私生子。随着男女修道院变成安逸生活的中心,古代修道戒规也越来越松弛。君主和大贵族赡养私生子的方法,通常是让他们的私生子担任男女修道院院长,完全无视他们的私生子是否真的得到了修道呼召。修道院一直因其致力于学习而闻名于世,但如今修道院中的学习也越来越不受重视,对地方神职人员提出的教育要求实际上名存实亡。

大公会议运动浪潮已经退去,通过召开一次全体大会来推动教会所需改革的希望也随之破灭。第五次拉特兰大公会议便是这样的征兆;它由教宗尤利乌斯二世召开,原本希望改革教会,但实际上只是教宗本人试图重获教廷正在失去的政治权力的一个工具。第五次拉特兰大公会议于1512年召开,直到1517年闭会为止,几乎没有取得任何成效:在法国人试图限制教宗权力时,它再次肯定了教宗的权威,坚持了主教和其他高级教士的权力与地位,颁布了一项有效期三年的征收重税的教令—— 实际上是在为一场新的宗教战争筹款。值得注意的是,第五次拉特兰大公会议于1517年3月闭会,就在几个月之后,新教改革爆发了。

在这样的环境中,即使是希望忠于自己呼召的神父和修士也发现自己极难做到。在已经成为安乐窝和社交晚会的修道院中,修士如何去践行默想与禁欲的生活?当神父们被迫买来他们的教职时,他们如何能抵制教区中的腐败?平信徒如何能相信对巨大的罪无动于衷的神职人员所施行的补赎礼?教会历代以来都是欧洲人的精神之母,但是,欧洲人的良知现在出现了裂痕,摇摆在对其精神之母的信任与精神之母明显的失败之间。

然而,不只是教会的道德生活需要改革。一些思想更深邃的基督徒越来越相信,教会的教义同样偏离了正路。君士坦丁堡在五十年前陷 落,这令东方学者纷纷涌进了西欧,尤其是意大利,他们的观点不同于西方学者的普遍观点。东方学者带来了各种著作的抄本,这令西方学者注意到在反复抄写古代文本过程中所出现的许多改动和补充。此外,东方学者还带来新的哲学观。越来越多的西方学者开始掌握希腊文,他们现在可以对比希腊文新约与通用的拉丁文武加大译本。这样一群学者所带来的信念是必须回归基督教信仰的源头,这会导致一场对现行教义与习俗的改革。

虽然大多数持有这些观点的学者并不激进,但是他们要求基督教信仰回归源头的呼声,往往证实了以前一些改革者——如威克里夫和胡斯——的呼吁。如果教会的教义历经数百年演变真的偏离了新约,那么要求改革教会的教义似乎就合情合理。在英国、波希米亚和其他国家,仍有许多以前支持改革者的人,他们现在受到学术成就的鼓舞,虽然一些成就并不支持他们较为激进的要求,但却支持他们的基本原则:必须回归基督教信仰的源头,尤其是通过研究圣经。

此外,还有普通群众所表达的不满,他们已经在之前一些具有末世意义的运动中发泄过他们的不满,如汉斯·博姆所领导的运动。在过去几十年中,群众的经济状况非但没有改善,反而还在持续恶化。尤其是农民,地主对他们的剥削越来越严重。虽然一些修道院和教会领袖仍然救济穷人,但大多数穷人不再认为教会是他们的保护者。相反,高级教士的炫耀、他们作为地主所拥有的权力和他们对与日俱增的不公的支 持,被许多人视为对穷人的背叛,并最终被看作是敌基督者控制了教会的标志。骚动与不满在群众中滋生,这些情绪会间歇地在农民起义、具有末世意义的异象和对新秩序的呼唤中爆发出来。

与此同时,古代封建制度也行将灭亡。强大的君主制政体发展起 来,先是在法国,后是在英国和西班牙,这迫使贵族为统一国家效力。这些国家的君主认为必须限制与控制高级教士的权力,因为许多高级教士也是拥有广阔土地的封建领主。就如法国以前带头镇压圣殿骑士团那样,西班牙现在不得不将一些古代的军事修会,如卡拉特拉瓦骑士团和圣地亚哥骑士团,置于国王的至高权威之下;为此,国王费迪南德被任命为军事修会的最高统帅。在一些尚未统一的国家(如荷兰和德国)充斥着不满的国家主义情绪,人人梦想统一与独立。此前,拉丁文是连结众多西欧国家的共同纽带,现在,拉丁文被日益局限在教会和学术中, 各地方言同样受人尊重。实际上,15和16世纪是西欧大部分文字的形成期。几百年前就开始形成的国家主义通过这些文字得以表达,并很快就在已经取得政治统一和仍饱受封建分裂与外国统治摧残的国家中成为人们的头等大事。国家主义情绪击碎了“群羊归一牧”的古代梦想,在许多人看来,这个梦想只不过是为外国势力干涉本国事务找到的一个借口。

在一些地区,不断增长的君主的权力、在一个知识混乱的年代所出现的不同观点与思想以及对教会实际生活的失望,共同导致了宗教裁判所权力的增长及其活动的猖獗。在中世纪,像法官一样的主教已经并不罕见,他们审查自己所牧养的基督徒的神学观点,试图纠正他们眼中的异端,严惩支持这些观点的教师和领袖。宗教裁判所的权力和活动在15 世纪达到一个新高度,尤其是在西班牙。宗教裁判所通常由教宗支配, 它在中世纪晚期几乎成为服务教宗政策的工具,教宗现在将它的支配权交给费迪南德和伊莎贝拉。多米尼克修会的修士托马斯·德·托克马达(Tomás de Torquemada)被任命为卡斯蒂利亚的宗教裁判所所长,他以对正统信仰坚定不移的爱和积极迫害他眼中的异端而闻名于世。受他迫害的人主要是被强迫归信基督教的犹太人,他们现在受到“犹太化”的指控。

我们将会看到,当时伊莎贝拉女王和她的忏悔神父弗朗西斯科·希门尼斯·德·希斯内罗斯(Francisco Jiménez de Cisneros)协力改革教会。在伊莎贝拉统治期间,她在希门尼斯坚定不移的鼓励下向犹太人和“犹太化”基督徒施加的压力越来越大。1492年,伊莎贝拉最终下令,所有犹太人要么接受洗礼,要么离开伊莎贝拉与费迪南德的所有领地,除此之外,他们别无选择。大多数犹太人和“犹太化”基督徒拒绝接受洗礼,尽管这意味着他们将被流放和失去大部分财产。虽然我们无法得知确切的数字,但大约有二十万信奉犹太教的西班牙人因此被流放,这常常导致他们死亡、被海盗俘虏或其他许多类似的灾难。

在伊莎贝拉颁布迫害犹太教徒的法令不久之前,卡斯蒂利亚的军队就已经攻陷了格拉纳达。格拉纳达是摩尔人在伊比利亚半岛最后一个据点,他们投降的条件包括穆斯林继续信奉自己宗教的自由。但是,希门尼斯很快就试图通过他的代表强迫摩尔人改信基督教,摩尔人别无选择,只能奋起抵抗。他们的起义遭到血腥镇压,但他们继续抵抗,最终所有摩尔人被命令要么接受洗礼,要么接受流放。摩尔人宁愿大批迁离西班牙,见此状况,西班牙又颁布一道新法令:禁止摩尔人离开西班牙,并强迫他们接受洗礼。随后,宗教裁判所便开始追捕坚守穆斯林的信仰与习俗的摩尔人。已被任命为宗教裁判所所长的希门尼斯念念不忘这项使命。1516年,他在费迪南德和伊莎贝拉去世之后被任命为摄政王,试图利用他的权力强迫“改信基督教”的摩尔人放弃他们的传统服饰和其他习俗。但是他失败了,起义和屠杀再次给西班牙带来动乱。

后来便是新教改革和“发现”新大陆,这两件事都令宗教裁判所的活动范围更加广泛。我们将会看到,在欧洲,宗教裁判所是天主教改革的一部分,也是天主教用来阻止新教传播的工具之一。在新大陆,宗教裁判所的权力最终也被用来防范与惩处来自欧洲其他国家的闯入者。

宗教裁判所被用来谋求政治目的、个人财富与公报私仇,这一切与宗教裁判所的酷刑一样众所周知,长久以来人们留下的记忆是,宗教裁判所是说明宗教极端主义和蒙昧主义所造成危险与恶果的最佳例子。

我们必须理解宗教裁判所出现的背景,包括其他一些正在改变西欧世界观与正在营造充满希望与未知氛围的重大事件,但是,这并不是在为宗教裁判所寻找借口。西方地平线另一端的新大陆正在被发现。到远东旅行越来越普遍。日月星辰围着扁平的地球旋转,这种观念已经成为过去。医学、数学和物理学都取得长足的进步。印刷术的问世恰逢其时,各地的学者可以借此轻易获得所有这些成果。

旧世界正在消逝,新世界即将诞生。新时代必然会影响教会,就如新时代的人正在出现,新时代的基督徒也将必然出现。但是,对于什么是新时代的教会,人们尚存争议。一些人试图从教会内部来改革老教 会,而另一些人对这样的改革不抱任何希望,他们公然与教廷决裂。在如此动荡的年代,许多敬虔的基督徒深刻省察了自己的灵魂,这最终令他们得出了自己都意想不到的结论和观点。但是,其他一些基督徒同样真诚与敬虔,却得出了截然相反的结论。这导致的分歧与冲突成为那个时代的标志,那时代就是我们今天所说的16世纪的宗教改革。

中世纪结束后,它很快就被称为黑暗的时代(Dark Ages),许多教会改革的倡导者都相信,教会的最大弊病就是那个时代的蒙昧无知。印刷术、拜占庭学者的涌入、古代艺术与文学遗产的重新发现让人们相信,推动学术和教育有望带来教会所急需的改革。如果在过去几百年中有违背基督教最初教导的习俗被引入了基督教,那么这样的推测似乎合情合理:回归基督教信仰的源头——圣经和古代教父——会消除这些习俗。

这就是人文主义派改革者的计划。这里的人文主义派(humanist) 并不主要是指那些认为人类高于一切的人,而是指那些致力于研究“人文学科”与希望复兴古典文学的人。16世纪的人文主义者彼此差异很大,但是,他们都热爱古典文学。早在新教改革爆发之前,一大批人文主义者就经常通信,他们希望自己的工作会带来教会的改革。他们公认的领袖是鹿特丹的德西德里乌斯·伊拉斯谟(Desiderius Erasmus),他广受敬重,被誉为“人文主义王子”。

伊拉斯谟是一位神父与一位医生的女儿的私生子,他一生都背负着这个不光彩的身世。他出生在荷兰,在熙熙攘攘的商业环境中长大,他的观点反映出资产阶级所共有的价值观:宽容、温和与坚定等。他学过一些经院神学,但很快就对其产生了厌恶,因为经院神学过于注重细枝末节,追求看起来毫无意义的知识。后来,他决定将精力投入正在重燃人们兴趣的古典文学。他后来到访英国,成为关注教会改革的人文主义者之一,这些带领伊拉斯谟对被他视为经院神学家宠儿的圣经研究与早期基督教文献研究有了初步认识。正是在这时,他决定要完善自己的希腊文基础知识,并很快就熟练掌握了希腊文。与此同时他发表了《基督精兵手册》(Handbook of the Christian Soldier),他用军人的比喻详细阐述了他心目中的基督徒生活和“基督的精兵”应具有的才略。

年轻的伊拉斯谟曾在共同生活弟兄会的监督下学习,他们的“现代灵修”对他产生了深远的影响。现在,他将人文主义精神与“现代灵修”相结合,将基督教描述成一种正派、节制与平衡的生活。在他看来,耶稣的诫命类似于斯多葛主义和柏拉图主义的最好训导:它们的目的是让理性主宰欲望。这可以通过适当的禁欲训练来实现,但它一定要与修道主义不同。修士从世俗的共同生活中隐退,而真正的“基督的精兵”在俗世中为日常实际生活进行操练。如果进行改革,那么教会所需要的改革是,基督徒进行这样的操练,远离异教徒的恶习。在伊拉斯谟看来,异教徒的恶习是文艺复兴时期教宗所树立的坏榜样,教宗更愿意与朱庇特或尤利乌斯·凯撒比较,而不愿意与耶稣或圣彼得比较。因此,伊拉斯谟并不赞同教会的炫耀和教会对世俗荣誉的追求——这些都是他那个时代许多教会生活的特点,他呼吁更简朴的生活方式。但是,这并不意味着仅仅复兴修道主义精神。他大肆抨击修士和已经成为懒惰与无知避风港的修道院。一些基督徒提出,所有人所必须服从的耶稣的诫命,不同于耶稣向修士特别提出的“完全的忠告”(counsels of perfection),但是,对于伊拉斯谟来说,这种区分是不可接受的,他也不赞同将修道主义理想建立在这种区分的基础之上。这种区分可以鼓励一些基督徒绝对顺服,但也意味着普通基督徒不是“基督的精兵”,他们没有得到绝对顺服的呼召。

伊拉斯谟认为,绝对顺服比教义更重要。他当然相信教义的重要性,也信奉基督教一些传统的正统教义,如道成肉身和三位一体。但是,他坚持认为,公义比正统教义更重要,他经常抨击那些一面探讨深奥的神学问题,一面却过着可耻生活的托钵修士。

另一方面,真正的基督徒生活是内在的。伊拉斯谟深受柏拉图主义和同样深受柏拉图主义影响的古代基督教作家所影响,他相信,基督徒的战争是内在的。虽然像圣礼这样的外在工具很重要,不应当抛弃,但它们的价值在于它们的内在意义和传递给信徒内心的信息。就如伊拉斯谟对洗礼的看法:“如果我们里面是污秽的,在外面洒上圣水又有什么好处?”

简而言之,伊拉斯谟希望改革教会的习俗,操练道德与节制的生 活,通过学习和默想塑造内在的灵命,建立一个鼓励这些方面的教会。虽然出身卑贱,但他最终赢得全欧洲与他有同样愿望的学者的钦佩,并成为他们的代言人。在他的众多仰慕者中,许多是贵族,甚至是君主。他的追随者是欧洲一些最强大宫廷的大臣和顾问。他所倡导的改革似乎一触即发。

后来,新教改革爆发了。人们情绪高昂,保持宽容与克制越来越 难。这不再是改革教会的习俗,也不再是阐明某些可能已经偏离正统的基督教神学,而是彻底改变基督教一些传统的基本前提。新教徒和天主教徒都希望得到伊拉斯谟的支持,但他宁愿置身事外。在这场冲突中,双方似乎都失去理智,只剩下激情。我们将在以后看到,伊拉斯谟最终与路德和他的追随者决裂。但是,他仍然拒绝帮助天主教徒攻击新教徒。结果,虽然他在这两个阵营中都赢得了仰慕者,却几乎没有追随他的人。虽然仍有人提倡宗教裁判所那样的不宽容,但他却通过自己的研究继续呼吁宽容和克制,持守古代斯多葛主义者与柏拉图主义者的美德,按照人文主义者的计划来改革教会。然而很少有人去理会他,至少在他有生之年是这样,他抱怨说:

我厌恶纷争,因为这既违背基督的教导,也违背人类的内在本性。我不相信,争论的双方可以不用付出巨大的代价,就能迫使对方屈服。路德倡导的许多改革显然是教会所急需的。我现在唯一的愿望是,既然我老了,请允许我安享晚年。但是,双方都责怪我, 都想胁迫我。一些天主教徒声称,既然我不攻击路德,就说明我赞同路德;而路德宗基督徒却宣称,我是一个背弃了福音的胆小鬼。[1]

然而,历经数百年之后,冷静下来的新教徒和天主教徒都承认,伊拉斯谟是一位伟大的思想家,他有一颗伟大的心灵,他们都从他学到了一些东西。

[1]“Epistle to Laurinus,”February 1,1523.