64基督教史

第三部分:超越基督教王国

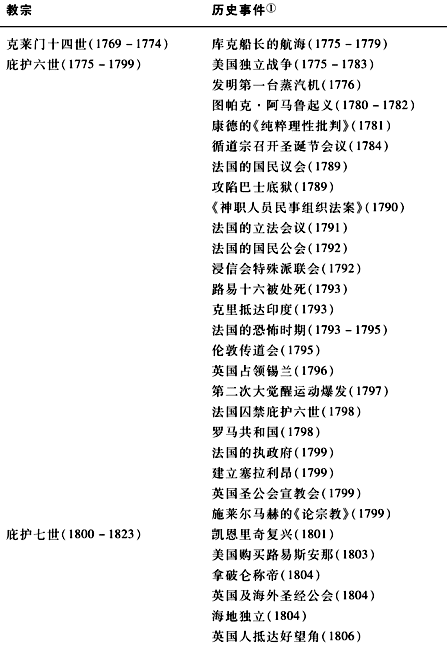

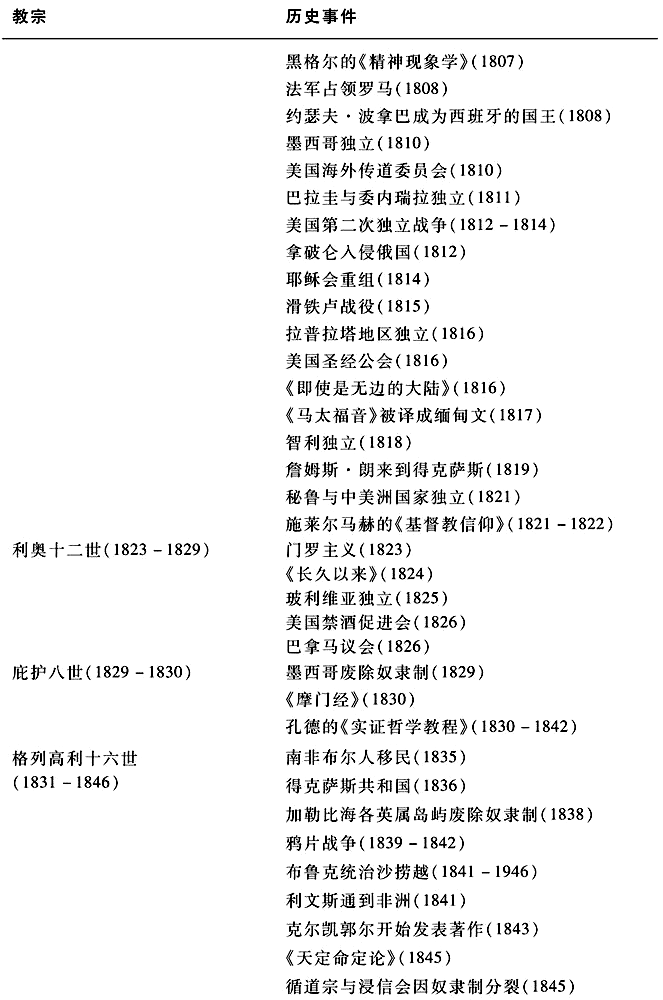

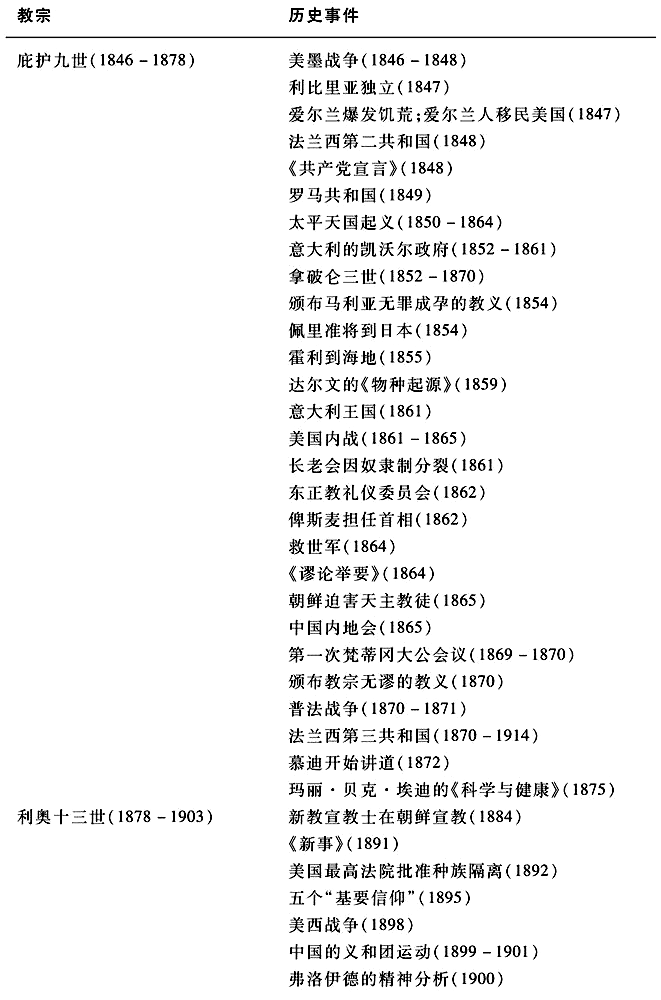

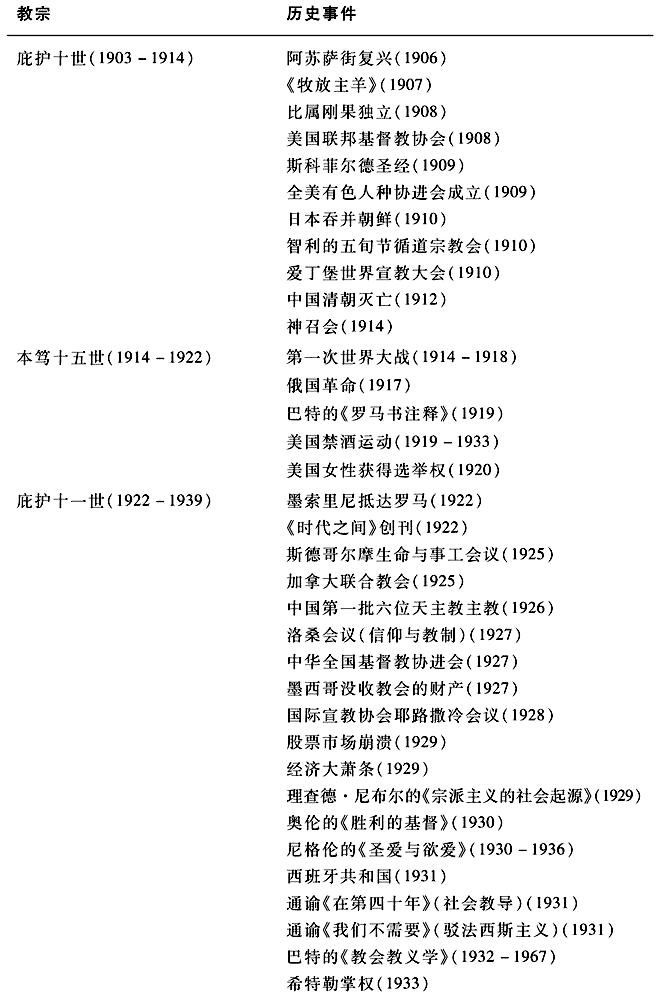

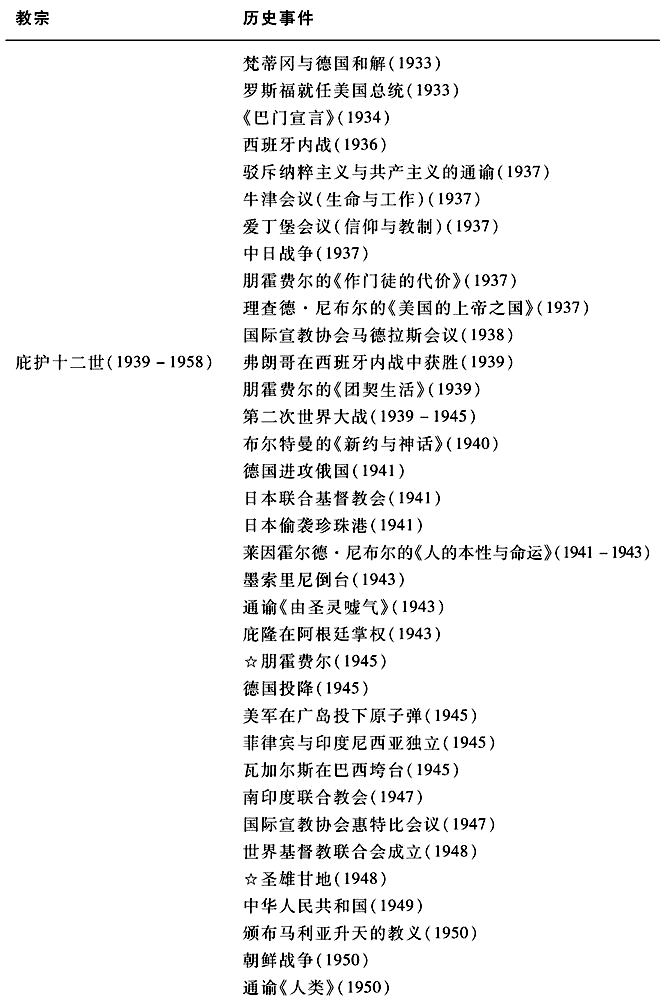

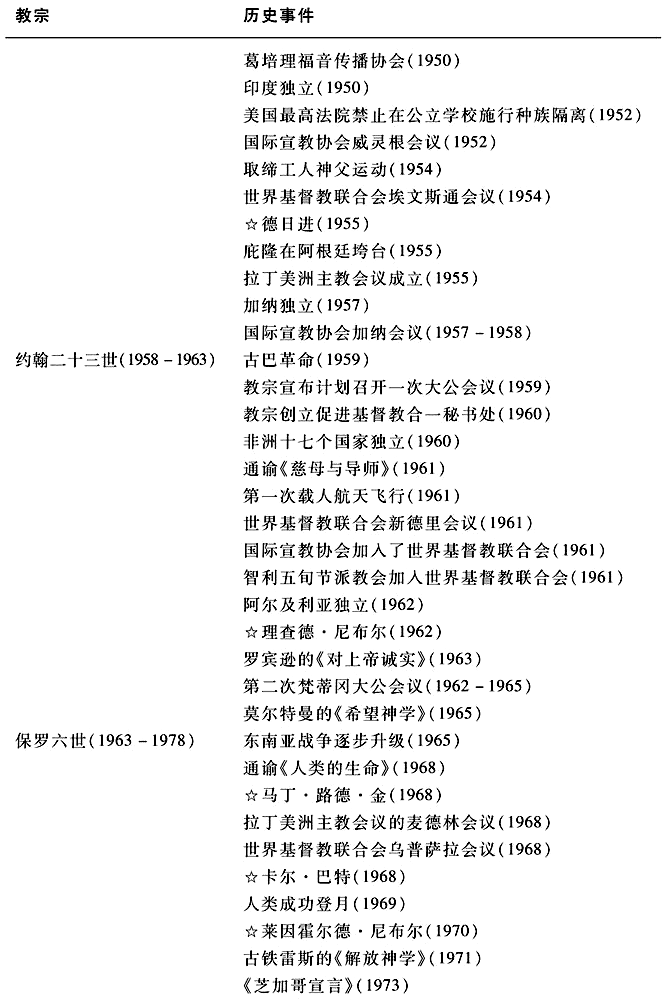

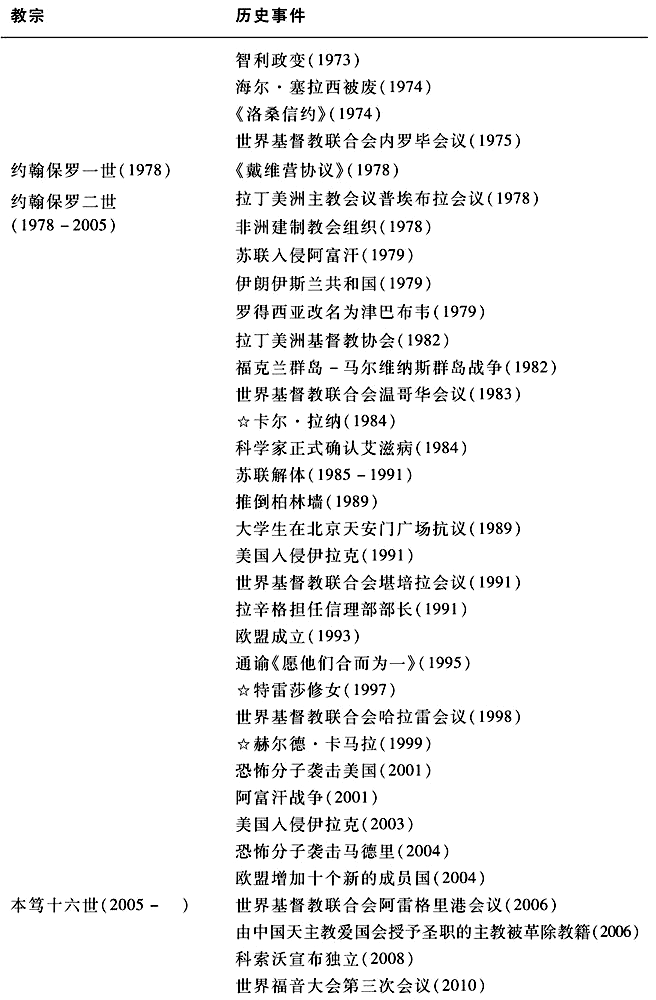

编年表

①☆表示人物去世的年份。

第二十六章:一个超越基督教王国的时代

18世纪就此结束。19世纪在凉爽的西南晨风中吹来; 在政治的地平线上,出现了同样美好的前景……势不可挡的人权宣传,根除笼罩着世界的等级观念、迷信和暴政。

——纳撒尼尔·艾姆斯日记,1800年12月31日

在18世纪末和19世纪初,发生了一系列动摇欧洲和西半球的政治变革。总的来说,新的政治思想和不断壮大的资产阶级的经济利益共同导致了这些变革。在18世纪下半叶的欧洲和西半球,一个新阶级经济实体已经壮大。在法国,这个新阶级是资产阶级,它随着城市、贸易和工业发展逐渐形成。在西半球,农业是财富的来源,而贸易逐渐从农业中发展起来;因此,拥有土地的殖民地居民成为资本新贵。资本新贵和欧洲资产阶级与老牌贵族产生了利益冲突。在法国,底层阶级因憎恨贵族而与资产阶级联合起来,他们将贵族视为吞吃他们劳动成果的寄生虫。在新大陆,底层阶级也同样联合资本新贵共同对抗老牌贵族,他们将贵族视为无视他们的梦想与问题而从殖民地掠夺财富的外国人。这一切所导致的结果是:美国独立,法国大革命爆发,拉丁美洲大多数国家独立。这些革命开启了一段崭新的历史,在随后的19和20世纪上半叶,又爆发了许多革命:德国和其他欧洲国家于1848年、墨西哥于1910年、俄国于1917年、古巴于1959年相继爆发了革命,肯尼亚的革命令肯尼亚于1963 年独立……这些革命的成功和它们的长远影响各不相同,但是,它们共同表明,19和20世纪是政治与社会发生巨变的时代,它们将对整个基督教产生重大的影响。

同样,就地域扩张而言,只有16世纪的基督教才能与19世纪的基督教相媲美。16世纪是罗马天主教大扩张的一个时代,而19世纪是新教大扩张的一个世纪。虽然新教扩张的影响尚不清楚,但几乎可以肯定的 是,从基督教史的角度来看,19世纪最重要的事件是真正建立了一个所有民族和国家都参与其中的普世教会。但在另一方面,我们必须指出, 建立普世教会的背景是殖民主义和经济帝国主义——这也深刻地影响到教会生活。

19世纪伊始,人们有理由相信,欧洲殖民主义高潮已经过去,尤其是在几百年前欧洲殖民扩张最为显著的西半球。美国的独立令英国的殖民地只剩下加拿大、加勒比海地区的几座岛屿和中美洲、南美洲一些面积相对较小的领地。法国人失去了他们当时最富饶的殖民地海地。西班牙人被迫放弃了他们在美洲的所有殖民地——除了古巴和波多黎各,但是,在世纪之交,这最后两个殖民地也失去了。此外,拿破仑战争(Napoleonic Wars)带来的消耗似乎会终结欧洲在全世界的霸权。

然而,实际情况恰恰相反。拿破仑战争将英国殖民者的目光转向了他们敌人的殖民地。当拿破仑成为欧洲大陆的霸主时,英国依仗海军优势得以幸存,它最强大的海军舰队保护它免受入侵。与此同时,其他舰队试图阻截拿破仑的欧洲(法国、西班牙、葡萄牙和荷兰)与它的殖民地的贸易。英国人经常听到对抗拿破仑的陆军的坏消息和袭扰他的海军的好消息,对此,英国人早就习以为常。当拿破仑战争结束时,英国占领了法国和荷兰以前的一些殖民地。

与此同时,工业革命(Industrial Revolution)爆发了,它是19世纪殖民扩张的主要原因。随着科技进步的成果被应用到工业生产中,必然需要更多的资本和更大的市场。欧洲尚未实现工业化的地区曾一度提供了必需的市场。但是,工业强国很快就开始寻找其他市场,它们在拉丁美洲和亚洲找到了新市场。

这种情况在拉丁美洲导致了新殖民主义(Neocolonialism),即使是那里的国家获得解放、签署独立宣言和成立国家政府之后。在新殖民主义制度下,殖民国家并不直接统治被殖民国家,而是给予它们一定的政治独立,让它们依赖于殖民国家,从而对它们进行经济剥削。西班牙以前的殖民地刚刚独立,英国、法国和美国便开始为争夺新市场展开了竞争。起初,外国投资者主要对城市市场感兴趣。但是到了1870年,控制内地农产品的竞争开始了。随着工业和科技取得了新进展,现在需要的不再是新市场,而是用于工业生产的原材料。殖民者将贪婪的目光转向了以前几乎无人关注的地区,大量的外国资本被投入到铁路、港口和加工厂。这样的投资得到了当地统治阶级克里奥罗人(criollos)——即拉美混血儿——的同意和支持,他们的地产规模和价值都因此大幅增 长。因此,国外和国内的资本就这样结成了同盟,通常由这些资本支持的寡头政府最好地服务于它们的收益。由于这样一种权势联盟,彻底的社会与政治变革很少发生。

欧洲的工业革命在亚洲造成类似的结果,尽管亚洲的殖民主义通常是以更传统的形式出现:军事占领和公然的政治统治。起初,西方的经济列强还满足于开辟新市场。但是,它们的经济利益一再受到政治进 展、当地政府的软弱或另一个工业强国的威胁,这迫使它们必须进行武装干涉和接管当地政府——至少是牢牢控制当地政府。但是,到了20世纪中叶和21世纪,亚洲开始了反抗,在第二次世界大战和中国新政权之后,日本、中国、印度、韩国这些国家成为政治与经济强国。

此前,对黑非洲(Black Africa)的殖民相对较慢,在19世纪最后几十年,殖民黑非洲的步伐开始加快。当时,欧洲充斥着帝国主义狂热,欧洲列强寻求的不再是新市场,而是原材料产地。欧洲的许多人相信,如果某个国家想要成为世界的头等强国,它必须统治一个庞大的海外殖民帝国。在此之前,英国、法国和荷兰已经有了海外殖民帝国,现在,比利时、意大利和德国也加入进来,疯狂地抢夺世界的每一块土地。在20和21世纪,民族主义者再次奋起反抗,这又导致许多国家获得独立。

19世纪的殖民主义扩张之所以可能,是因为现代工业发展的另一个结果:军事力量。西方列强拥有强大的武器,它们能用这些武器击败规模更大的军队。即使像有着民族自豪感且人数众多的中国和日本,也不得不因为没有强大武器而屈居二等国家。非洲和亚洲只有少数国家能保持政治独立,但是,即便这样,它们也被迫失去了经济独立。例如,虽然中国和日本从未被西方列强完全征服,但是,它们实际上不得不与西方列强进行贸易。世界有史以来第一次成为一张巨大的经济网。

这一新秩序背后是一场更深刻的知识革命,它始于文艺复兴,却直到19和20世纪才结出丰硕的果实。西方文明开始注重观察和实验,并将它们用作获取知识的主要方法,然后再用这些知识来改造世界。这种新知识的第一次重要应用与工业革命和它所需要的能源密切相关。几百年来,能量的主要来源始终是水和风;它们为驱动磨粉机和船舶提供了能量。现在,新能源被开发出来。现代活塞蒸汽机最早研发于16世纪末和17世纪初,它现在被应用于工业生产和海陆交通——第一艘商用轮船于1802年造成。以前要花费数月之久的旅行现在被缩短到几周,甚至是几天。后来,内燃机被发明出来并应用于交通,这促成了汽车与货车运输业、修建更宽的公路、新的生活方式、殖民中东石油储量丰富的地区以及整个生产与销售过程中的无数变革。同蒸汽机和铁路为世界所带来的变化相比,被应用到航天领域的内燃机让世界变得更小。以前要花费数天的旅行现在只需短短的几个小时。到了20世纪下半叶,显然人们必须找到并开发新的能源及其来源。大型水力发电厂不仅在工业国家建成, 也在许多希望达到像西欧和美国那样发展水平的较为贫穷的国家建立起来。世界似乎变得越来越小。人类甚至登上了月球,还有人要到外太空建立城市。核能登上了历史舞台,这导致赞扬核能威力的人与担心核动力危害的人爆发了争论。石油仍是最被普遍使用的能源,但是,尝试开发代替性能源——风能、太阳能、地热和潮汐——的实验和试点项目也开始了。

然而,如果交通的迅猛发展震惊了生活在20世纪上半叶的人,那么,还有更令人震惊的事。新的交通工具似乎令这个世界变小了,然而,新的通讯工具让这个已经变小的世界更小了。塞缪尔·莫尔斯(Samuel Morse)于1837年发明了电报,到了1844年,它已经成为一种切实可行的通讯方式;第一部电话于1877年被展出;到了20世纪50年 代,在大多数工业国家,电视已经成为普通的家用电器。1950年的纽约人会惊叹,他可以呼叫接线员,让他安排他们与远在开罗的某个人通电话——接线员有时在一小时之内就能将这次通话安排就绪。但是,到了2010年,人们不仅能与开罗的某个人通电话,还可以在短短几秒钟之内用电子邮件将书籍和照片发送出去。1975年,相对较少的一部分专业人员开始使用电脑。到了2010年,连学龄前儿童都已在使用电脑,人们瞬间就可以联系到世界各地几乎每一个人,互联网上的信息(真假都有) 比任何一个图书馆所存储的信息都更多。

从某种程度上讲,这是始于19世纪、甚至是更早期发展所达到的顶峰。在整个19世纪,西方文明自认为注定要带领整个世界进入一个幸福与富裕的时代。工业革命所创造的财富和幸福在二百年前看来是无法想象的。在亚洲、非洲和拉丁美洲,人们渴望获得工业化的欧洲和美国的方法和智慧。宣教事业仍在蓬勃发展,尽管它遇到挫折,如中国的义和团运动(参第三十六章),但是,全世界人口的大多数有望在不远的将来成为基督徒。除了少数特例之外,欧洲列强和平共处了近一百年。

然而,一股股毁灭性的暗流潜藏在和平的表象之下,它们最终将整个世界拖入有史以来最具毁灭性的战争——战后便是革命、经济巨变, 甚至是更具毁灭性的战争。19世纪的欧洲之所以能享受相对的和平,一个原因是欧洲列强之间的竞争是殖民主义扩张。当欧洲享受和平时,国际政策的共同特点是,欧洲列强的海外代理人在进行战争。但是,到了1914年,亚洲、非洲和拉丁美洲的大部分地区已经成为殖民地——如果不是政治上的,至少也是经济上的。欧洲后来将目光转向了自己的东南方:巴尔干半岛。巴尔干半岛的土耳其帝国逐渐分裂成许多没有固定边界和稳定政府的国家。它们成为欧洲列强争夺的焦点,这正是第一次世界大战爆发的原因。后来,西方所夸耀的科技与工业进步显示出它的全部毁灭力,因为战争为科技在军事上的应用提供了一次良机:科技在第一次世界大战中被应用于海战、空战和化学战。工业强国对遥远国家的控制意味着,世界的大部分地区直接或间接卷入了战争。第一次世界大战持续了四年,战争波及三十个国家,共计六千五百万人参战,其中大约七分之一的人在战争中丧生,三分之一以上的人在战争中负伤。虽然平民在战争中的伤亡更难估计,但是,他们的伤亡至少与军人的伤亡持平。

与此同时,俄国的混乱导致了革命。俄国是欧洲的一大强国,19世纪的自由思想在俄国实际上没有取得任何进展。俄国的独裁政府和拥有土地的贵族仍像几百年前那样统治着国家。卡尔·马克思(Karl Marx)从未想过,工业化进展非常缓慢的俄国会成为第一个他所倡导的革命获得成功的国家。他的期望是,工业和资本的发展将最终导致工业工人的革命,农民不会同情这样的革命。但是,第一次世界大战令他的预言落空。在俄国,民族主义者痛恨无法赢得战争的政府,不久城市居民因缺乏面包、农民因缺少土地而提出抗议,真是雪上加霜。1917年3月,沙皇尼古拉二世(Czar Nicholas II)被迫让位给他的弟弟,但是,他的弟弟几天之后也退位了。温和派曾短暂地掌控政府,他们希望建立自由的资产阶级共和国。但是,这届政府在第一次世界大战中和经济政策上都失败了,在列宁(Lenin)和他的布尔什维克党的鼓舞之下,德国于1917年爆发了十一月革命(November Revolution)。列宁随即启动了他庞大的社会重组计划:将土地和所有银行国有化,通过国家所控制的工会来管理工厂。作为改革计划的一部分,所有教会的财产也被没收。因此,在拜占庭帝国陷落之后自认为是“第三罗马”的俄国教会,现在的生存状况就像拜占庭教会在土耳其人入侵之后的处境。新政府退出了第一次世界大战,但是,俄国很快就陷入了内战,红军必须对付得到国际与教会支持的反革命分子。等到红军赢得内战时,苏维埃政府比以往更相信,教会是它的死敌。

第一次世界大战并没有那么严重地影响到西半球。美国直到1917年4月才参战,但是,美军伤亡惨重,其他问题很快就引起了美国的关注。美国将目光转向国内,为了解决自身问题而孤立于世界其他国家, 也拒绝加入国联(League of Nations)。19世纪两个根深蒂固的问题占据了美国历史舞台的中心:禁酒和女性的选举权。1919年,第一次世界大战结束不到一年,禁酒就成为美国法律。1920年的“宪法第十九条修正案”(Nineteenth Amendment to the Constitution)最终将选举权赋予了女性。20世纪20年代是经济繁荣的十年,尤其是对少数富人来说(百分之五的美国人得到了全美国个人收入的三分之一)。后来爆发了经济大萧条,它导致富兰克林·罗斯福(Franklin D. Roosevelt)被选为美国总统,他颁布了“新政”(New Deal)。美国在罗斯福担任总统期间开始复苏,人们认为这证明国家状况基本健康,经济大萧条只是一个通过艰苦有序的工作就可以克服的短暂时期。因此,在20世纪上半叶,开始席卷欧洲的怀疑与悲观情绪并没有在美国出现。

在西半球的其他国家,最值得关注的事件是墨西哥革命(Mexican Revolution),它是一场旷日持久的革命,从1910年起持续了数十年, 有时相当激进,有时相对温和。天主教同样与革命不断爆发冲突。1927 年,教会财产被没收了,就像以前在俄国发生的一样。最终,国家放宽了针对教会的最严厉的政策,但是,国家并没有将没收的财产还给教会。

在欧洲,国联有望阻止第一次世界大战这样的悲剧再次上演,但 是,法西斯主义的壮大令这个希望化为泡影。法西斯主义在贝尼托·墨索里尼(Benito Mussolini)统治之下的意大利最先突显出来,它利用受伤的民族自尊心来荣耀战争,并将整个意大利变成一个极权主义机器。它的社会学说含糊不清;它起初支持激进的革命,但是最终利用了人们对共产主义的恐惧,并联合产业工人的力量创造出一个权力与产业的新贵。不管怎样,各个阶段的法西斯主义的一个共同特点是,梦想国家的辉煌,憎恨创造了脂粉气十足的资产阶级民主与政治自由主义。正如墨索里尼所说:“母性是女人的天性,战争是男人的天性。”法西斯主义很快就蔓延到其他国家。德国的法西斯主义是纳粹主义,纳粹分子于1933 年开始掌权,纳粹主义最终超过了意大利的法西斯主义。通过纳粹党的影响,反犹太主义成为一个国际法西斯主义的既定教条,这导致德国和其他国家数百万犹太人丧生。到了1936年,法西斯主义不仅在意大利和德国,也在日本、波兰、奥地利、匈牙利、希腊、罗马尼亚和保加利亚获得一定的权力。1939年,随着弗朗哥(Franco)在西班牙内战中胜利,法西斯主义在西班牙站稳脚跟。法西斯主义者对基督教的态度不尽相同。在西班牙,弗朗哥将天主教视为他最亲密的盟友之一,他总是宣称,他是敬虔的天主教徒。墨索里尼对基督教的态度因时局变化而变化。阿道夫·希特勒(Adolf Hitler)认为,教导博爱与宽容的基督教是他的敌人,因为他的目标是征服和统治——但是,他也试图利用教会来实现自己的目的。

法西斯主义的一个诱惑是复兴古代的辉煌。墨索里尼许诺复兴古罗马帝国。希腊的法西斯主义者说到复兴斯巴达的军国主义和古代的拜占庭帝国。西班牙长枪党党员(Falangists)希望重返西班牙帝国黄金世纪。显而易见,这些梦想之间是相互冲突的。但是,在它们背后是颂扬战争、恐惧思想自由的交流、建立极权的民族主义和反对一切平等主义,它们与各种反对一切民主、自由与和平的法西斯主义运动相结合。意大利和德国组成法西斯主义轴心国,日本随后也加入进来。德国与苏联共同签署的《苏德互不侵犯条约》(Molotov-Ribbentrop Pact)确保了苏联的中立。一个月之后,也就是1939年9月,第二次世界大战爆发。

在短短的三十年之内,整个世界被再次拖入了战争。起初,法西斯国家——轴心国——确保苏联保持中立。实际上,苏联是利用它与轴心国的友好关系而与德国一同瓜分波兰,扩张它在波罗的海的领地。法西斯主义者很快就占领了西欧的大部分国家,与此同时,他们的盟友日本也在东方扩张它的领地。到了1941年,随着德国入侵苏联和日本偷袭珍珠港,世界上再没有哪个大国可以保持中立。轴心国已经占领了大部分欧洲,因此,现在的主要战场是在太平洋、北非、苏德边界和英吉利海峡。但是,欧洲列强在非洲的殖民地、近东和遥远的拉普拉塔河(Río de la Plata)——今天的乌拉圭和阿根廷——也爆发了战争。曾经不为人知的太平洋群岛如今在西方家喻户晓。生活在相对与世隔绝部落里的土著人看到,战机在他们的天空交错往来,他们当时全然不知的国家正在争夺他们的土地。在第二次世界大战中,共计有五十七个国家参战。

到了战火消退、伤亡可计时,战争的代价显然是巨大的。在主要的交战国,战争所导致的死亡与失踪军人数是毁灭性的:美国每四百五十人中就有一人,英国和意大利每一百五十人中就有一人,法国和中国每二百人中就有一人,苏联每二十二人中就有一人,德国每二十五人中就有一人,日本每四十六人中就有一人。军人死亡或失踪总数超过一千五百万。[1]此外,还有更多直接死于战争的平民,纳粹和其盟友所屠杀的数百万犹太人以及死于战争所间接导致的饥荒或疾病的不计其数的平民。

第二次世界大战所带来的另一个难以估量的后果是曾盛行于19世纪的对未来西方文明的乐观态度消亡了。19世纪的西方文明将基督教的价值观与科学技术的进步结合在一起,它有望为人类开启一个崭新的时 代。这种文明是白人与较为不幸的人一同分担的白人的负担(white man’s burden)[2]。现在,经过有史以来最具毁灭性的两场世界大战,这种文明在全世界传播了死亡和毁灭。它的科技力量被用来发明极具毁灭性的武器,这是前一代人所无法想象的,它在1945年8月6日达到顶峰: 这一天,美国空军在广岛投下第一枚原子弹。德国,一度是欧洲文明的象征,并因其在西方世界的知识领先而洋洋自得,最终却深受恶魔般狂热之害,而这种狂热是世界上最野蛮的原始部落也望尘莫及的。

这一切的一个直接后果是,在全世界范围内掀起了一场反抗一切形式的殖民主义的风暴。首先,战败国的殖民帝国瓦解了。但是很快就显而易见,甚至是战胜国也因战争而极大地失去了它们的威望。早在几十年前就已经开始的民族主义运动突然有了新生命,所有殖民帝国在短短二十年间就全部瓦解。政治独立并不总能带来经济独立,因为经济剥削的新形式——新殖民主义——在很多时候取代了旧的剥削形式。但是, 在第二次世界大战结束二十年之后,一些较为贫穷的国家爆发了反抗经济帝国主义的强大运动。有时,民族主义表现为一种复兴的古代非基督教信仰。一些民族主义运动不仅希望改变国际经济秩序,也试图改变国内社会秩序,它们经常采取社会主义的模式。中国就是这样一个社会主义国家,中国共产党在内战中推翻了国民政府。虽然中国曾忠实于苏联的社会主义,但是,它最终摆脱了这一束缚,因为这种联系仍然很像欧洲国家过去对世界其他国家的监护,中国最终发展出具有中国特色的社会主义。日本走上了迥然不同的道路:成为资本主义国家,并实现了工业化,它与欧洲和北美洲的老牌工业强国展开了竞争。几乎整个非洲和所有穆斯林国家都摆脱了西方国家的统治。在穆斯林世界,传统习俗经常受到国外势力的威胁,这导致极端与残暴的伊斯兰教派出现,到了21 世纪,他们在西方国家和穆斯林世界都引起巨大的恐慌。以色列被许多国家视为被包围在非西方世界的西方领土,受到来自邻国的巨大压力, 因为它们认为,以色列建国会对它们不利。罗得西亚(Rhodesia)和南非的白人霸权制度崩溃了。全世界的新国家和拉丁美洲国家有许多人认为,21世纪的中心议程是建立一个更有利于贫穷国家的经济秩序,并以此为基础,调整国际关系,重新分配国内的财富。

所有这些变革经常令欧洲的工业化国家和美国感到困惑,在这些国家,许多人接受的教育是,整个殖民事业和新殖民事业是利他的,它们基于崇高的理想。从这个角度来看,反殖民主义就是在制造混乱。这只能被解释为是造成那些所谓的“国人”失去他们最大利益的邪恶阴谋。冷战思维促进了对反殖民主义运动的这种理解。(冷战[Cold War]是指资本主义国家与共产主义国家在第二次世界大战结束后随即爆发的冲突,它以不同的程度持续了几十年。)由于第二次世界大战,苏联控制了大部分东欧,德国分裂成联邦德国(西德)和民主德国(东德)。德国成为许多冷战活动上演的舞台,包括共产主义者封锁柏林,修建防止东柏林人叛逃到西柏林的柏林墙。在一些地区,如朝鲜和越南,冷战升级为公开的战争——尽管主要大国出于担心对方核能力的缘故,避免直接的武装冲突。许多西方人依据冷战来解释整场反殖民主义运动。共产主义者的确在许多革命运动中发挥了作用——尽管他们并没有领导革 命;因此,整场反殖民主义浪潮可以被视为共产主义者的大阴谋。这种解释在欧洲比在美国更普遍,因为它的优点是可以解释白人的利他主义——白人的负担——为何导致20世纪末充满敌意的反殖民主义斗争。但是,这种过于简单化的解释是危险的,西方将为此付出巨大的代价—— 它可能令西方人疏远世界上绝大多数人,因为它将每一场争取公义和自由的战争都视为共产主义者的阴谋。从冷战的角度来看,这场声势浩大的斗争是东西方的斗争,是资本主义与共产主义的斗争。

在20世纪最后十年,东欧的共产主义意外消亡,苏联解体,当时,斗争显然已不再是东西方的斗争,而是南北方的斗争、富人与穷人的斗争、发达国家与不发达国家的斗争。高压政权的瓦解通常会导致当时由这些政权所维系在一起的国家解体。不仅是苏联,捷克斯洛伐克、南斯拉夫和其他国家也很快就因民族、文化和宗教问题而产生分裂,这常常会导致战争,甚至是种族屠杀。

与此同时,西方也正在发生重大的变革。工业生产和通讯科技在贫穷国家的成本通常更低,因此,许多工厂迁到了贫困国家,也带去了就业岗位,这就令许多产业工人认为,他们被出卖了,他们的生计被夺走了。但是,在工业国家的工人发出这些怨言时,人们认为,财富依然从以前的殖民地流向以前的宗主国。为了寻找更好的生活,殖民地区和新殖民地区的人开始移民到他们的宗主国,这为英国带来大量来自非洲、亚洲和加勒比地区的移民,为美国带来大量来自拉丁美洲的移民,为西欧带来大量来自非洲和阿拉伯的移民,为荷兰带来大量来自印度尼西亚的移民;因此,我们可以说,以往希望整个世界都西化的那种想法必须改变,实际上,以前被西化的人正在影响西方,正在通过意想不到的方式改变西方——从语言到饮食,从家庭生活到宗教。

在20世纪末和21世纪初,另一场革命性的变革也在席卷整个世界。以前似乎还满足于二等身份的人——尤其是黑人以及在白人统治之下的少数民族和世界各地的女性——突然开始要求有决策权。在拉丁美洲,人们强烈要求重新肯定美洲印第安人的古老文化,这通常会与政治联系在一起。显然,这与两场世界大战的悲剧和十分可能爆发的第三次世界大战有关。的确,如果领导世界的人将世界拖入了巨大的灾难,其他人似乎早就应该得到领导世界的机会。在第二次世界大战期间,美国的黑人与女性和英国的女性为各自的祖国倾其所能。在战争结束之后,他们实际上不再满足于他们以前的地位。与此同时,人权运动和女权运动都试图为黑人和女性赢得更多权力,它们是对白人男性统治世界的抨击。

所有这些就是基督教生存的背景。基督教比任何一个国际机构、跨国公司和政治运动都更超越国界、阶级和政治。的确,19世纪的一大遗产是,诞生了有史以来真正意义上的普世教会。虽然20世纪的一些人将以前的宣教士视为不切实际的梦想家,但是,他们实际上是成功了,因为他们在去世之后留下了一个由每一种文化、每一种肤色和每一个民族所组成的巨大的基督徒网。对于这样一个国际教会来说,21世纪的问题并不简单。许多基督徒——尤其是在世界较贫穷国家的基督徒——相信,他们的基督教信仰要求他们必须帮助那些受经济与社会压迫的人获得解放;也有许多基督徒坚持认为,这并不是教会的使命。在时代困境和复杂形势的威胁之下,许多基督徒接受了基要主义(Fundamentalism)。基要主义经常与政治和经济保守主义结成同盟,尤其是在以前的殖民地和新殖民地。但是,也有许多基督徒——还是主要生活在世界较贫困地区的基督徒——认为,基督教已经成为一种个人与集体的生存手段,因为基督教信仰促进了食品的生产与分配,促进了教育和健康,也带来土地改革——但是,他们的做法有时相当激进。这些都发生在这样一个背景,在其中,战争、种族斗争和阶级斗争正分裂着教会——尽管沿着与先前的神学分歧不相干的路线。有时,教会受到了迫害;有时,教会被存有私心的人利用。在当时的混乱局势中,基督徒经常处在分裂、困惑甚至是恐惧当中。可是,在经历战争、迫害和内部争斗过程中,他们还是力图见证这位独一上帝,他的和平和公义的统治永无停息。

在西方,教会已经失去了许多它曾拥有的政治权力和文化威望。这可以在爆发于18世纪末和19世纪初的一系列革命中看出,先是爆发在即将成为美国的那片土地上(参第二十七章),后是在法国(参第二十八章),最后是在拉丁美洲(参第二十九章)。这些革命——连同1917年的俄国革命(参第三十五章)——可以说是标志着基督教进入了“后君士坦丁时代”(Post-Constantinian Era):一个基督教不再有世俗国家及其机构支持的时代。基督教不仅失去了权力和威望,也失去了文化与社会影响力。到了21世纪初,教会对西方的欧洲人和北美人日常生活的影响与教导显然正在下降。不仅参加基督教崇拜的信徒数量正在下降,基督教也几乎从许多大众媒体以及社会与家庭生活中消失或是被忽视。虽然造成基督教衰落的主要原因是世俗主义(secularism),但是,在全世界——尤其是在西方,许多人也试图从古代的宗教与习俗中寻求精神慰藉,他们认为体制化的教会不能满足他们在精神方面的需求。教会曾经认为,诺斯替主义已经成为遥远的过去,但是,现在它又复兴了。有些人转向了占星术、招魂术或巫术;还有些人只是将不同来源的各种元素拼凑在一起,创建出他们自己的个人化信仰。

知识的挑战同样令人气馁。现代性已经彻底改变了生活在传统基督教国家的大多数人的世界观。包括圣经在内的各种古代权威受到了前所未有的质疑。新的民主思想与一些教会、尤其是与罗马天主教的等级制度产生了冲突。达尔文(Darwin)和他的进化论代表了人们当时对知识和教义所发起的挑战。基督徒应该如何回应现代性的这些挑战和其他挑战?我们将会看到,在这个战场上,罗马天主教神学(参第三十一章)走上了与大多数新教神学截然相反的道路(参第三十章)——这导致的直接后果是,西方基督教的这两个支派在19世纪产生了有史以来最大的分歧。但是,在20和21世纪,意想不到的进展再次成为其特征。现代性的失败令人们提出了后现代的观念。在神学领域,形势发生了变化,新教与天主教的神学家都放弃了他们以前的极端立场——新教徒普遍更怀疑现代性的成就和希望,而天主教徒则承认现代性的一些价值和贡献。但是,所有基督徒现在不得不应对正在质疑现代性许多公理的新知识结构。

在大多数神学家和教会领袖关注这一切的同时,教会生活也正在发生其他重大的变革。我们这卷《基督教史》最后一部分的标题“超越基督教王国”(beyond Christendom)正指向这些事件。在这个背景下,基督教王国是从空间上和政治上来理解的。直到此时,对大部分基督教历史来说,世界上的一些地区自认为是基督教的,它们与非基督教地区截然不同;在这些地区,有着不同表现形式的教会通常都有相当大的政治与社会权力。但是,这一部分标题中的“超越”一词也有另外两层含义,如果我们想要理解21世纪初的基督教状况,这同样重要。首先,超越有空间上的意义,它表明发生在19和20世纪最重大的事件,也许既不是我们传统上十分关注的西欧的神学辩论,也不是罗马天主教针对现代性的罪恶所颁布的教令,更不是欧洲和北美洲的政治与社会革命。虽然所有这些事件都非常重要,必须引起我们足够的重视,但是,从21世纪的角度来看,在19和20世纪的基督教史中,最重要的事件可能是,基督教超越了它在西方文明中的传统界限,并成为一种真正的普世信仰。我们将会看到(参第三十六章),这最初是与西方的殖民主义扩张联系在一起的。但是,当殖民主义扩张浪潮开始减退时,在许多以前的殖民地中,基督教仍在发展壮大,它在这些地区深深扎根,并找到更适合当地文化与社会的新形式。因此,在19和20世纪初,基督教超越了空间意义上的基督教王国。

然而,这一切的结果是,我们现在可以说,基督教也超越了时间意义上的基督教王国。在21世纪,基督教王国的时代显然已经成为了过 去。随着教会与国家、基督教信仰与社会文化和习俗在君士坦丁时代融合的结束,基督教王国的时代已经成为过去。我们已经进入一段崭新的历史,北大西洋不再是基督教活力和创造力的中心,因此,基督教王国的时代也在时间意义上成为了过去。

有统计数据可以证实这一点。在1900年,百分之九十四点五的欧洲人和百分之九十六点六的北美人是基督徒;到了2000年,这两个数字分别下降到百分之七十六点八和百分之八十四点二。在1900年,百分之九点二的非洲人是基督徒,到了2000年,这个数字是百分之四十五点九。在全世界人口最多又有许多宗教存在的亚洲,在1900年,基督徒所占人口比率是百分之二点三,这个数字到了2000年上升到百分之八点五。[3] 基督教在几百年前最不兴旺的地区迅猛发展,因此平衡了基督教在其原本的中心地区人数上的衰减。

我们现在必须来讲述这些进展,它们有时令人恐惧,但是,它们一定是激动人心的。

[1]Encyclopaedia Britannica(1968 ed.),23:800.

[2]《白人的负担》是英国诗人鲁德亚德·吉卜林1899年的作品,此诗作表面上是在呼吁白人为所有人的利益征服和殖民野蛮国家,因其主题成为欧洲中心主义、种族主义和帝国主义的象 征之一。——编者注

[3]数据来自David K. Barrett et al.,eds.,World Christian Encyclopedia(Oxford: Oxford University Press,2001),vol.1,table 1-4.